トピックス

八戸での水産関係者との意見交換会

はじめに

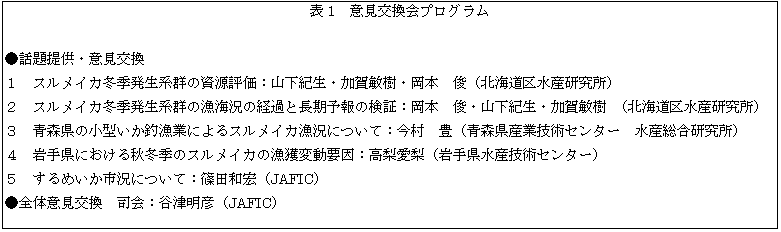

意見交換会「スルメイカ冬季発生系群の資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)を12月12日に八戸市で92名が参加して開催されました。前号(vol.828)に引き続き、その概要を紹介します。スルメイカは寿命が1年であり、生まれる時期により秋季発生系群(主に日本海を回遊)と冬季発生系群(主に太平洋から日本海へ反時計回りに回遊)に区分されます。今回は12月1日に行われたスルメイカの資源評価会議の結果を受けて、その概要説明などを行いました。八戸周辺では両系群が漁獲されることから、秋季発生系群の状況も含めて意見交換が行われました。

スルメイカ冬季発生系群の資源評価

最新の資源評価によると、①2015年の加入量が大きく減少し、2016年の加入量も回復せず、資源水準はこれまでの中位から低位になったこと、②2015年の加入量の減少要因としては産卵場である東シナ海の2月の低水温が指摘されました。

スルメイカ冬季発生系群の漁海況の経過と長期予報の検証

毎年、水産庁と水産研究・教育機構では7月(対象:8~9月)と9月(対象:10~12月)に長期予報を発表しています。この来遊量予報について検証したところ、以下のようでした。常磐~三陸沖では前半は前年並み、後半は前年を下回るという予報が的中しましたが、後半の落ち込みは顕著でした。津軽海峡~道南海域については前年並みとの予報でしたが、下回る結果となりました。道東太平洋については前年を下回るという予報が的中しました。

青森県の小型いか釣漁業によるスルメイカ漁況について

両系群とも資源評価結果に比して漁獲量が著しく減少しました。この原因として、日本海側・津軽海峡・太平洋に共通して高水温であったため、スルメイカの北上がはやく、漁場が形成されにくかったこと、太平洋側の南下期では親潮の勢力が弱かったことや冬季系群の資源量の減少により漁獲が不振であったことが考えられました。このように温暖化の影響が顕著に認められたと考えられました。

岩手県における秋冬季のスルメイカの漁獲変動要因

1990年代以降のスルメイカ漁獲傾向について、系群ごとの来遊量水準、海況、体長組成などに基づき、4つの時期に区分できることが報告されました。3の報告にも共通することは、津軽海峡周辺では漁期中に秋季系群から冬季系群に漁獲対象が入れ替わるため、①それぞれの資源状態や発生時期(生まれ時期が遅いほど魚体は小型化する)、②両系群の入れ替わる時期、③来遊条件や漁場形成が津軽暖流・親潮・三陸沖暖水塊などの複雑な海況により変化することです。今回の研究により岩手県の漁況の変動要因が整理され、漁況予測に役立つと思われました。

するめいか市況について

JAFICが収集した市況情報に基づき近年の漁獲量と価格形成について整理されました。その結果、2016年は近年に例をみない不漁となり、イカ類全般の世界的不漁のため海外からの輸入による原料確保も厳しく、在庫数確保のため価格が高騰したとの分析が紹介されました。スルメイカの生産者にとっては、漁獲量減少が高価格により補われたことは幸いでしたが、その一方で過度の高価格は加工業への影響が大きく、スルメイカの減少を補うような新資源(トビイカ)や旧資源(1970年代のスルメイカ不漁期に漁獲されていたタコイカなど)の利用が望まれます。

全体的意見交換

「今後スルメイカ資源はどうなるのか?」について議論されました。長期的にスルメイカはマイワシと逆相関の漁獲量変動を示しており、これは太平洋規模での気候変動と関連したレジームシフト現象として知られています。近年、スルメイカやカタクチイワシの資源量が減少し、マイワシが徐々に増加しているため、レジームシフトが生じたか?という疑問が生じています。当日の議論では、①スルメイカの資源変動は1990年代以降の好適期の範囲にあること、②マイワシの増加は小規模であり1970年代中期の寒冷レジームに伴う爆発的な増加に至ってないことから、レジームシフトが生じたとは判断されませんでした。