トピックス

高知での水産関係者との意見交換会

はじめに

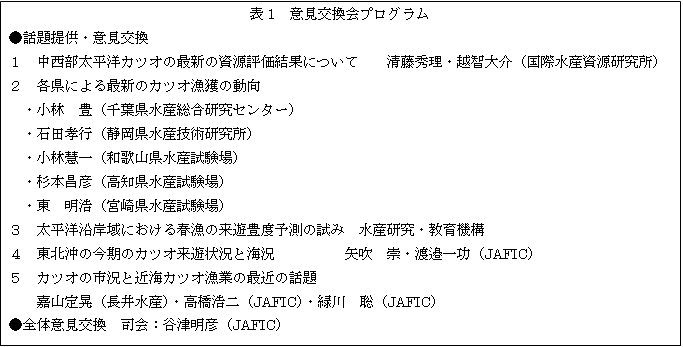

水産関係者との意見交換会「カツオの資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)が39名の参加を得て12月7日に高知市で開催されましたので、その概要をご紹介します。

カツオの最新の資源評価結果

日本に来遊する群を含む中西部太平洋のカツオは、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)が管理し、その資源評価はWCPFC科学小委員会で議論されます。 今夏には最新の資源評価結果が議論されたものの、詳細な資源状態の合意には至りませんでした。これは初めてのことです。 その主な理由は、資源評価モデルの設定により結論が異なり、各設定の妥当性を十分に検討できなかったためでした。 しかし、熱帯域を中心とするカツオの分布量は、熱帯域での漁獲を持続できる程度には多いであろうと推定されました。 一方、我が国周辺へのカツオの来遊量は減少が継続していることに対して、科学委員会ではすでに、近年の熱帯域における高い漁獲が資源の分布水域を減少させ、 その結果として、高緯度水域への回遊が減少しているとの懸念を示し、その調査を進めることを勧告しています。

各県による最新の沿岸・近海カツオ漁獲の動向

各県地先と東北沖を中心とする曳縄と竿釣り漁業の本年の漁獲動向は、前年並みか上回る場合が多かったことが報告されました。 なお、日本沿岸へのカツオ魚群の北上を妨げる19℃以下の冷水域の影響は本年はほとんど見られませんでした。

太平洋沿岸域における春漁の来遊豊度予測

これまで、水産研究・教育機構は東北沖の竿釣対象となるカツオの来遊動向予測を行ってきました。 来年度からは、沿岸域でのカツオ漁獲量が低迷するなかで、沿岸漁況予報のニーズも高まっています。これに対応するために、関係機関で準備を進めていることが紹介されました。

東北沖の今期のカツオ来遊状況と海況

JAFICが収集している漁海況情報に基づき、本年のカツオの漁場と海況との関係についてまとめられました。 本年の東北沖には暖水塊が停滞し,高温の傾向が続くとともに、カツオ漁場が東北〜常磐沿岸域に長期にわたり形成されるという例年にない傾向がみられました。

カツオの市況と近海カツオ漁業の最近の話題

千葉県勝浦港と宮城県気仙沼港におけるカツオの水揚明細に基づき、浜値相場形成のメカニズムについて紹介がありました。 これによると、①水揚量と平均単価には負の相関関係がある、②単価は火曜日に低く金曜日に高い傾向にあるとのことです。 また、主要港でのサイズ別水揚量と価格について2010年からの動向が説明されたほか、冷凍カツオの輸入量が前年比58%と少なく、平均価格はやや上昇したこと、 産地在庫量が7月に2万4千トンに回復したこと、漁場別の魚体組成の特徴などが報告されました。

おわりに

出席者との意見交換では、①WCPFC科学委員会での資源評価が合意されなかった具体的理由、②近年低迷する曳縄漁業の経営状態と対応、③東北沖の体長組成の年々の変化と漁況の関係、 ④本年の東北〜常磐沿岸漁場が継続したことのメリット、⑤竿釣りの餌としてのカタクチイワシの減少傾向とマイワシの近年の増加の関係と今後の見通しについて、質疑応答がありました。 上述のように中西部太平洋のカツオ資源は、前回の資源評価に引き続き、熱帯域での漁獲を持続できる程度には多いであろうと推定されました。 また、①最大持続生産量MSYを与える親魚量よりも現在の親魚量が上回っていること、②MSYを与える漁獲の強さよりも現在の漁獲強度が下回っているとの資源評価結果が報告されました。 しかし、資源はMSY水準を上回るものの、数十年前から変動しつつも減少していると考えられます。また、多くの生物では資源量の減少に伴い分布の縁辺部で特に減少が著しいことが知られています。 MSYだけではなく、分布の北縁域で行う日本の伝統的漁業への影響も加味した資源管理が必要と思うのは筆者だけでしょうか?