トピックス

今年の主要魚種水揚量の動向

水産庁と水産研究・教育機構では毎年資源評価を更新している。 ここでは、平成27年度資源評価結果にもとづく主要魚種の資源量の推移と動向を紹介し、 JAFICの「おさかなひろば」で公表している産地市況に基づき、今年と昨年の水揚量の推移と比較してみた。

我が国主要沿岸沖合魚種の資源動向

資源評価は系群(資源変動の単位)ごとに様々なデータと手法に基づいて行われており、

結果は水産研究・教育機構のホームページで公開されている。ここでは、マイワシ・カタクチイワシ・マアジ・サバ類・スルメイカ・サンマについて

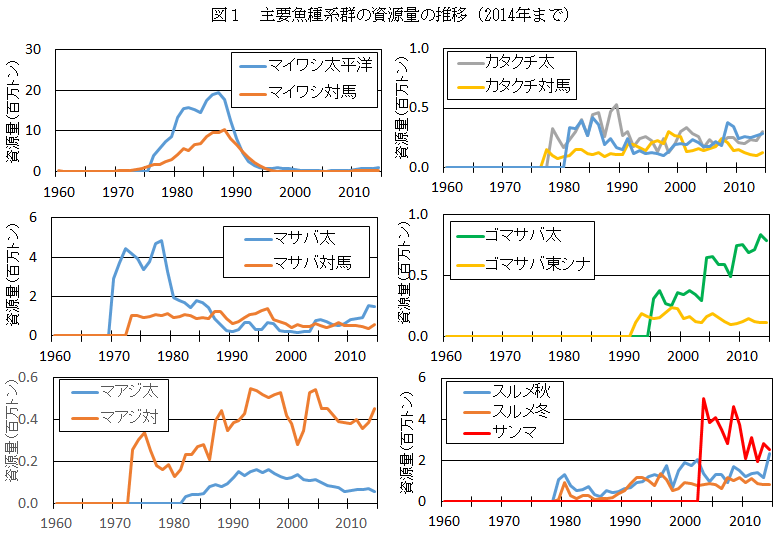

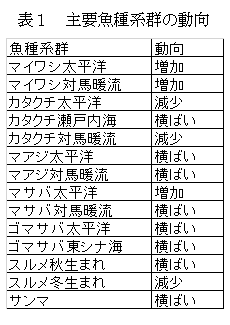

推定された資源量の推移(図1)と過去5年間の資源量などの推移からみた「動向」(表1)をとりまとめた。

なお、この「動向」は将来の見通しではないことに注意されたい。さて、図1を見てわかるように、マイワシが多かった時代(1980年代)には

カタクチイワシ・マアジ・スルメイカが低水準で、いわゆる「魚種交替」現象として知られている。近年、マイワシが復活しつつあり、

カタクチイワシとスルメイカでは減少している系群がみられる。カツオについては中西部太平洋系群の評価がWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)により本年夏に行われ、

資源量は減少してきたものの、MSY水準より高く、資源は健全な状態にあるとされている。

しかしながら、この資源減少に伴い、本系群の分布の縁辺にあたる我が国近海ではカツオの来遊量が減少している。

このような資源量減少と分布の縮小については他の魚種でも見られており、伝統的なカツオ漁業国である我が国としては見過ごせない問題としてWCPFCで訴え続けている。

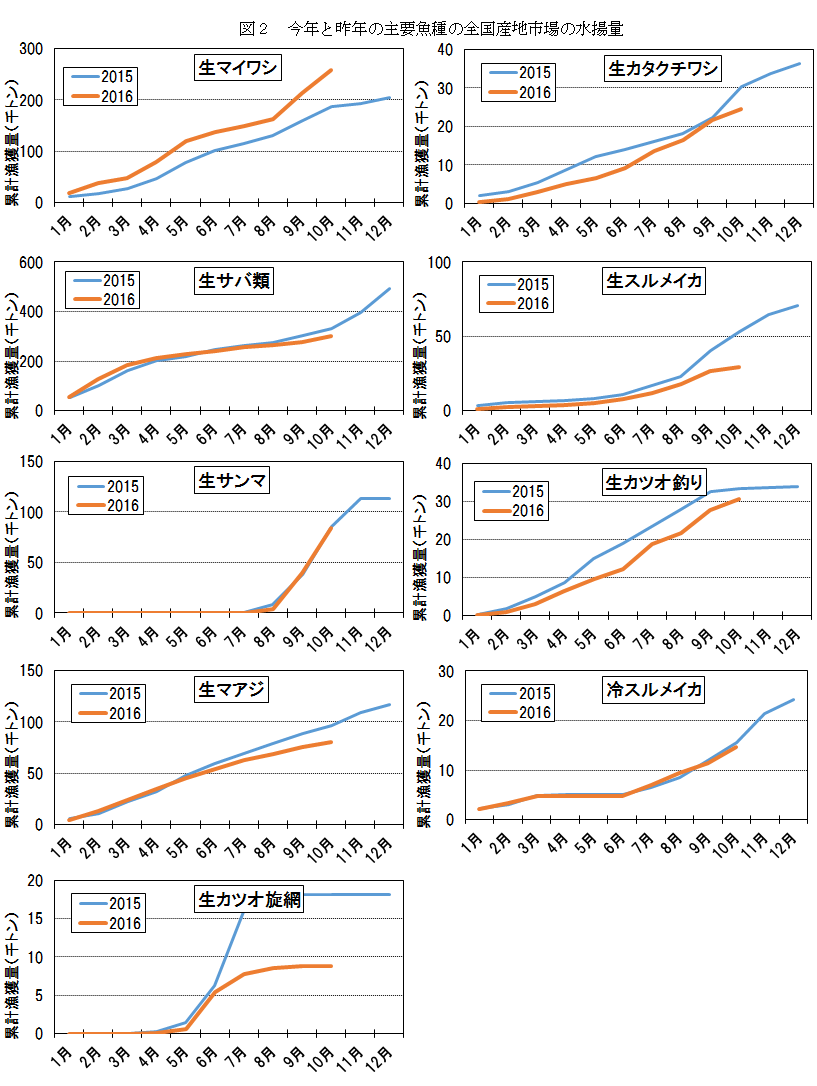

今年と昨年の産地水揚げ量の推移

魚種別にJAFICが集計した本年1月〜10月の累計水揚量と前年の累計値を図2に示した。また、以下に各魚種の10月時点での水揚量を前年と比較した。

生マイワシは約4割増、生カタクチワシと生マアジは約2割減、生サバ類は1割減、生スルメイカは4割5分減、冷スルメイカは若干減、生サンマは前年並み、

生カツオ(釣り)は1割減、生カツオ(旋網)は約5割減となっている。このように、今回検討した魚種の水揚量の昨年度との比較は、資源評価における動向とおおむね一致していた。

今年もあと2か月を切ったが、引き続き注視したい。