トピックス

今期のカツオ竿釣り漁の漁況経過(6/19)

房州勝浦は好調な水揚げ

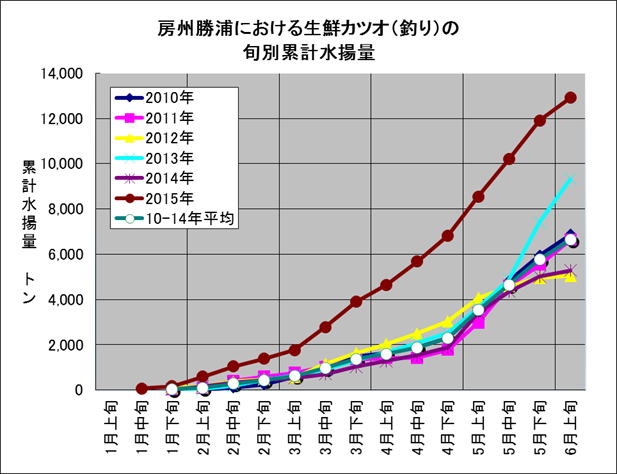

今期のカツオ漁は早くも半分を終え、これから主漁場が三陸沖に移ろうとしている。今期のカツオ漁の前半について少し振り返ってみたい。

漁期前半の水揚げの中心となる房州勝浦の生鮮カツオ(釣り)の6月上旬までの累計水揚数量は1万3千トンで、2010〜2014年の5年平均の6千600トンと比べ約2倍、2014年の5千300トンと比べ

約2.4倍と数量的には好調に推移している。

特特大主体で5月に入って小型魚が加入

今期の特徴として、①勝浦の初水揚げは、例年、1月下旬〜2月上旬であるが、今年は操業開始時期が早かったこともあり1月13日と1〜2週間早かった。

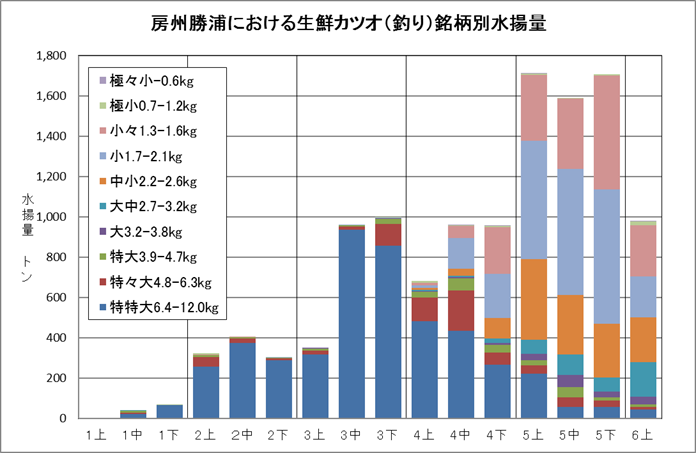

②小笠原諸島水域での操業が4月中旬まで長期に渡って続き、漁獲物の大半を6.4〜12kg級の特特大が占めたことにより、勝浦の水揚げが例年より大幅に増えたこと等が挙げられる。4月下旬にようやく、

この時期の主群である1.3〜2.6kg級の中小・小・小々主体の漁獲に切り替わった。銘柄構成を詳しく見てみたい。6月上旬までの勝浦の累計漁獲数量は、6.4〜12kg級の特特大が4,685トンで全体の39.0%、

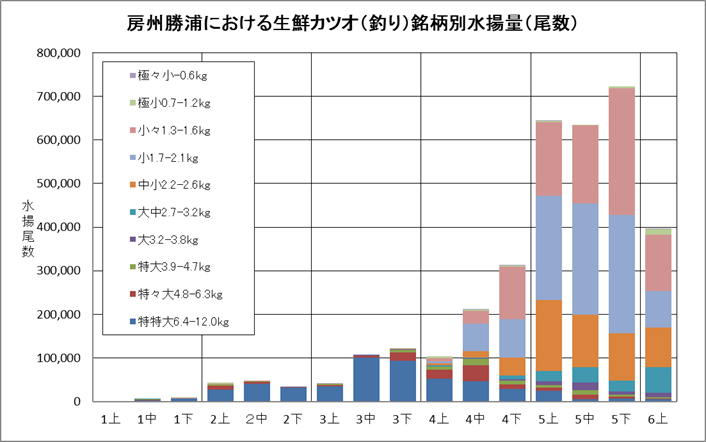

1.3〜2.6kg級の中小・小・小々が5,063トンで46.1%であった。ここで、6月上旬までの累計漁獲尾数でみてみると、6.4〜12kg級の特特大が51万尾で全体の14.8%、1.3〜2.6kg級の中小・小・小々を併せて

248万尾で72.1%であった。6.4kg以上の特特大の尾数では少ないものの、1尾で小型魚の数尾の重さに相当するため、重量ベースでみると特特大は大きなウエイトを占めることになる。

重量では好漁だが尾数では平年並み

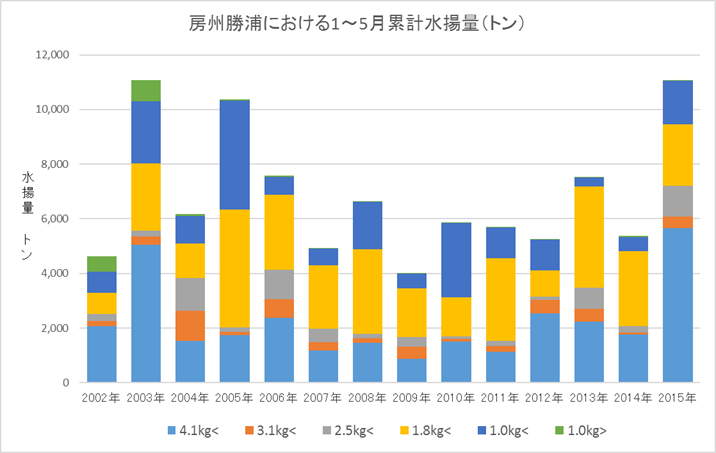

房州勝浦の1〜5月の累計漁獲量(重量)を2002年からみてみると、2015年は1万1千トンで、2003年・2005年並みの水準で、重量的には好漁の部類に入る。

他の年は、概ね4千〜7千トン台である。4.1kg以上の特大の割合は、2002年以降で2015年が最も多く5千700トンで、次いで2003年の5千トンであった。他の年は1千〜2千トン台で推移している。

また、2002年・2003年は1kg以下の極小も混じったが、近年はほとんどない。

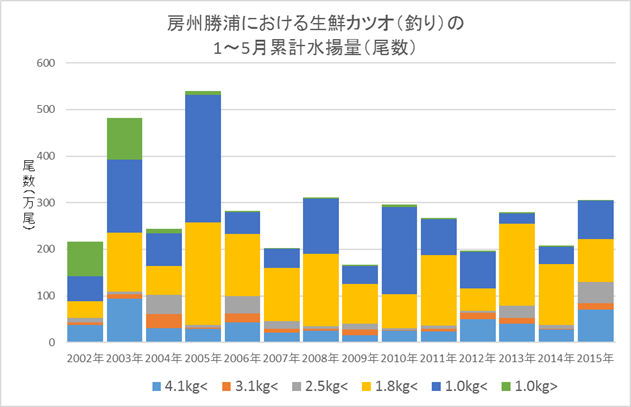

一方、1〜5月の累計漁獲量(尾数)を2002年からみてみると、2003年は482万尾、2005年は540万尾で多かったほか、2015年は304万尾と決して多くはなく平年並みであった。2015年の特徴として、

4.1kg以上の特大魚は70万尾で2003年の94万尾に次ぐ。しかし、4.1kg以上の特大魚から2.5kg級の中型魚まで含めると2003年は110万尾、2004年は102万尾であるのに対し、2015年は129万尾と

圧倒的に多かった。2.4kg以下の中小・小・極小魚では2005年の502万尾を最高に、2003年の373万尾が次ぐ。他の年は概ね130〜280万尾で推移しており、2013年は201万トンであったのに対し、

2014年は171万尾、2015年は175万尾と少ない部類に入る。2kg以下がこれから三陸沖に北上する主群であることから、これらが少ないことは不安材料が残る。

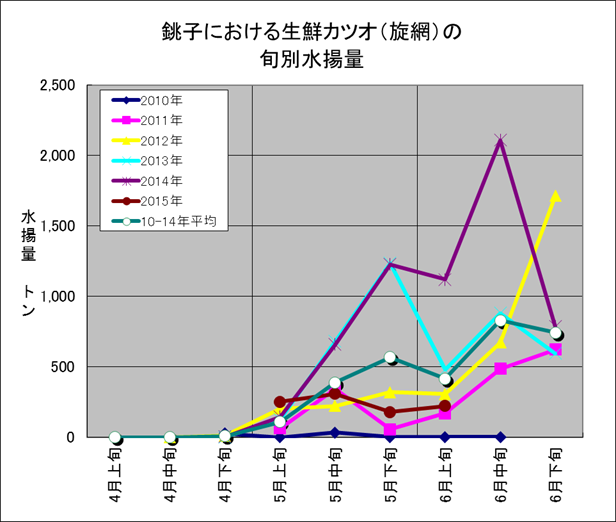

まき網は低調

昨年の5〜7月は竿釣りがビンナガ操業を行っている間、カツオはまき網を主体に好調な漁獲が続いた。8月以降、竿釣りがビンナガ操業を終え、

カツオ操業に切り替えても群れが少なく低調なまま漁期を終漁した。このため、カツオの漁獲は竿釣りとまき網が拮抗し、最終的に釣りの漁獲がまき網の漁獲を若干上回った。

今年のまき網によるカツオの漁獲状況は、昨年の半分程度の水準に留めている。6月上旬までのまき網による累計漁獲量は2015年が2500トンで、2010年〜2014年平均の3200トン、

2014年の6200トン、2013年の5500トンを大きく下回っている。

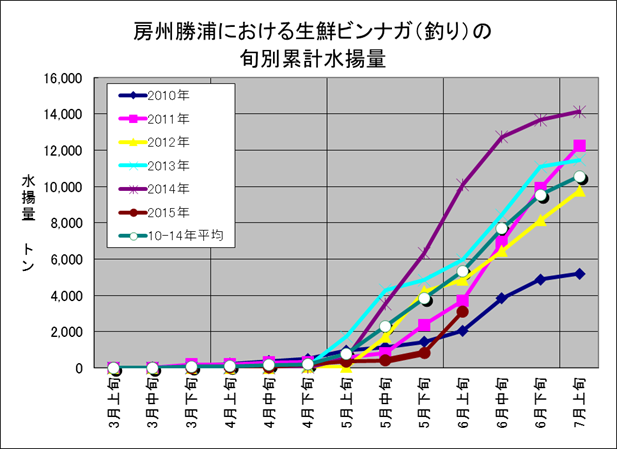

ビンナガ漁ようやくスタート

黒潮続流域で、6月に入ってからようやく一本釣りによるビンナガがまとまりだした。昨年は5月中旬に始まったので、今年は3週間遅い。

上旬のビンナガ漁場は八丈島東方の黒潮続流域であったが、中旬に入ると黒潮前線を一気に越えて塩屋崎〜金華山沖(北緯37〜38度)に移った。竿釣り船1隻1航海60〜70トンの満船で

勝浦に入港する船が多く、まき網でも漁獲され始めている(体長62〜83cm、77〜78cmモード)。ビンナガの魚体は、例年、この時期に漁獲される7〜9kg級で、1kg当たり360円

と昨年より80円高く、魚価安だった一昨年と比べると2倍近い。カツオの値段は、まき網も含め水揚げがまとまってきたことから4月以前に比べて大幅に下がっている。今年はビンナガの魚価が

高いことや水揚数量もまとまってきたことから、ビンナガ漁の1航海当たりの水揚金額は、カツオ漁の4〜5倍は稼ぐことができる。このことから、ビンナガがこの時期に獲れるか獲れないかは

船側の収入面にとっては大きい。

また、ビンナガの輸出数量は年間1万9千トン前後である。輸出単価は、昨年前半は250円前後であったが、後半は300円前後に上げており、年明け後の今年1月の320円から、4月にはさらに337円に

上げている。2013年・2014年とも輸出数量は1万9千トンで、タイが6〜7割、ベトナムが2割強を占めている。2014年はこの輸出価格の上昇も、魚価アップに繋がっている。

今後、竿釣り漁は遅れていたビンナガ漁がどれだけ長く続くか、また、カツオ漁はまき網も含めこれから三陸沖が主漁場になるがに三陸沖まで北上する2kg以下の小型魚の来遊資源量が

どれだけあるかにも注目したい。