トピックス

2014年の主要魚種の水揚動向について②(12/25)

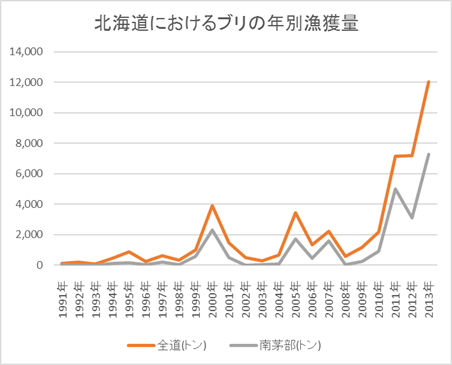

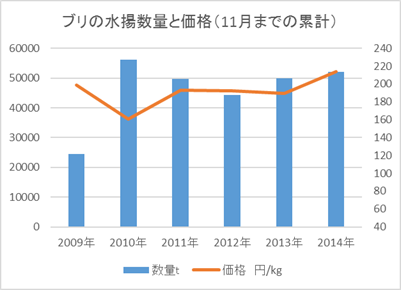

ブリ

近年のブリの水揚げの特徴としてJAFICのカバー率は低いものの、北海道の定置網での漁獲が急増している。漁業養殖業生産統計によると

90年代から2006年にかけて全国の漁獲量は4〜6万トンで推移。07〜09年は7万トン台、10〜13年は10〜11万トンと資源は高水準となった。

北海道全道では1991〜2010年は数十〜4千トンだったが、2011〜2012年は7千トン台、2013年は1万2千トンに達した。うち全道の4〜7割を占めるのが

噴火湾の南茅部で、2013年は全道1万2千トンのうち7千300トンの水揚げがあった。これは全国の6%にあたる。今年は大型のものが漁獲され、大量に加工処理できる

ようになったことから、浜値も上がった模様。

今年は水揚数量5万2千トン・平均価格214円/kg(以下JAFICの集計は各年11月まで累計値)で、昨年対比で水揚量104%・平均価格113%であった。

JAFICの11月までの集計では5万2千トンのうち、ツバスなどの小型魚が多いものの境港が1万4千トンと全体の1/4を占めた。

八戸・銚子は昨年を下回ったものの、近年では水揚は多い。冬季の富山湾の定置網による寒ブリ漁は低調なものの、佐渡の定置や若狭湾〜山陰のまき網では

そこそこの漁がみられている。、

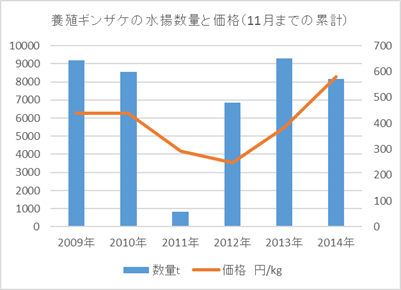

養殖ギンザケ

今年は水揚数量8,167トン・平均価格581円/kgで、昨年対比で水揚量88%・平均価格152%であった。

09〜10年は女川・石巻の2港で8〜9千トンの水揚げがあり、単価も400円台半ばを付けていた。震災年は1千トンを割り、12年は7千トンと回復したものの魚価は200円台と低迷。

13年は9300トン・383円と回復、14年は8200トンとやや減ったものの、魚価は581円と震災前を上回った。

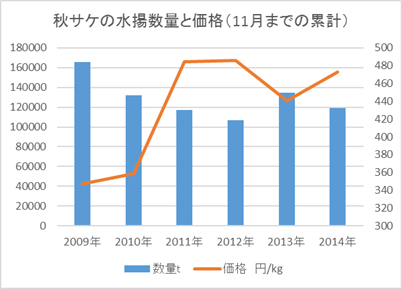

秋サケ

今年は水揚数量11万9千トン・平均価格473円/kgで、昨年対比で水揚量88%・平均価格107%であった。

北海道の秋サケの今期の水揚量は10万6千トンで昨年の88%であった。盛漁期の9月中旬までは昨年を上回る水揚げがあったものの、

9月下旬以降、一気に失速。来遊の主体の4歳魚が少なく、5歳魚の割合が高かったことから漁期終盤まで全体の魚体は大きかった。

10月以降不漁が確定的となると浜値のじりじり上げた。一方、岩手県の12月中旬までの今期の水揚量は1万5千トンで震災前の2010年の水準に達した。

漁獲尾数では昨年並みだが、大型魚が多いことから漁獲重量では昨年同期を1割上回っている。単価も126%と北海道に引き続き浜値高となっている。

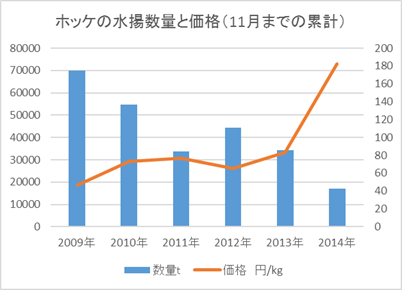

ホッケ

今年は水揚数量1万7千トン・平均価格182円/kgで、昨年対比で水揚量50%・平均価格219%であった。

09年当時は7万トンあり、価格も47円だったが年々漁獲が減り、価格も高騰。主力の稚内は09年の3万5千トンから04年は9千500トンに減り、

夏場の少ない時期にはキロ350円を付けた。続く小樽も09〜10年は2万トン近くあったが、14年は1/4の5千トンまで

減っている。

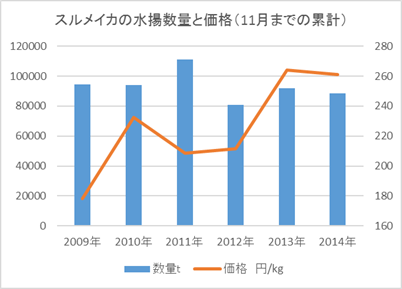

スルメイカ

今年は水揚数量8万9千トン・平均価格261円/kgで、昨年対比で水揚量96%・平均価格99%であった。

魚価は09年の178円に比べ261円と80円近く上げている。また11年は11万トンあったので2万3千トン近く少なかった。

今年の特徴として夏場の八戸沖のまき網漁が不漁で、秋以降の釣りは道東のみまとまった好漁がみられ、全体的に低調であった。

八戸・石巻の沖底は10月下旬以降ようやくまとまった漁がみられた。羅臼はここ数年2万トン台の好漁が続いたが、今年は1万トンとやや期待はずれの感があった。

夏場から秋にかけて原料不足で、サンマ同様にトラック不足・冷蔵庫不足問題も水揚に影響した。

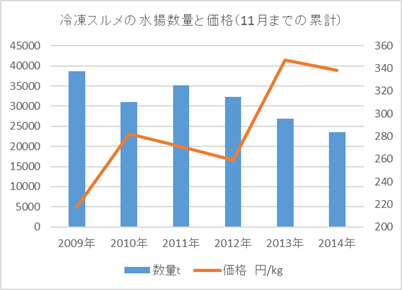

冷凍スルメイカ

今年は水揚数量2万3千トン・平均価格338円/kgで、昨年対比で水揚量88%・平均価格97%であった。

今年は初夏の頃に久々に日本海大和堆で長期に渡り漁場が形成されたため、石川の小木でまとまった水揚げがあった。しかし、

09年の3万8千トンと比べ、今期はその6割程度しかなく、生同様に不漁年であった。秋には日本海の漁が低調なことから一時三陸沖でも操業した。

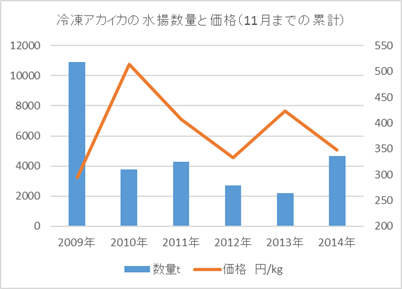

冷凍アカイカ(太平洋)

今年は水揚数量4千652トン・平均価格348円/kgで、昨年対比で水揚量213%・平均価格82%であった。

日付変更線付近の夏季操業はここ数年好調なものの、年明けの三陸近海の冬季操業は12年・13年と不漁だったものの14年はまずまずの漁であった。

また、ペルーイカの国内への搬入は12年11月以降なく、13年・14年は皆無であった。