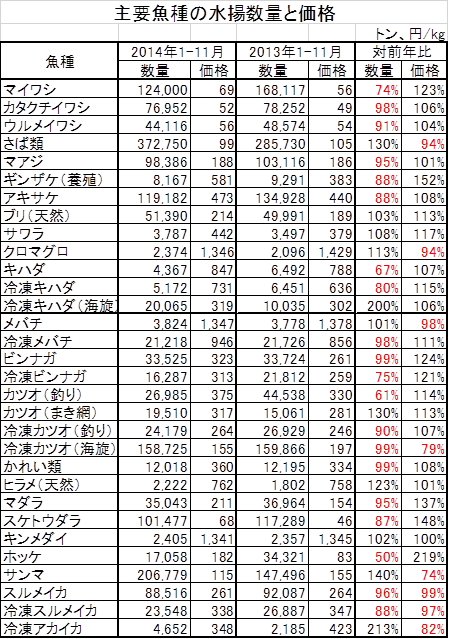

トピックス

2014年の主要魚種の水揚動向について(12/19)

魚価高が目立つ

今年も残すところ2週間弱となったが、主要魚種の水揚動向を振り返ってみたい。

今年は例年と比べると水揚げが好調なものは少なく、低調なものが多かった。

このため、魚価は総じて高かったのが特徴であった。なお、集計結果は11月末現在の速報値による。

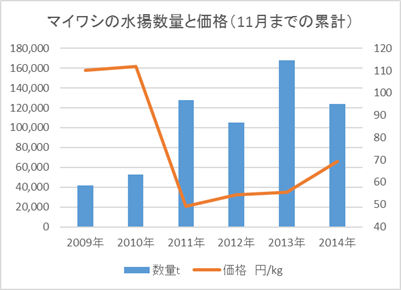

マイワシ

今年は水揚数量12万4千トン・平均価格69円/kgで、昨年対比で水揚量74%・平均価格123%であった。

道東のまき網漁(8月後半〜10月前半)が約4万トンと好調で、中羽にニタリ・大羽が混じったことから1/3が鮮魚に仕向けられ、

八戸への搬入も多かった。11月以降は八戸沖の二艘まきや道南及び三陸の定置網での漁獲が続いている。大きく減った要因としては、

銚子が6万トンから4万7千トンに減ったこと、境港が4万トンから800トンに減ったこと、福岡・唐津・松浦が計8千トンから150トンと減ったことによる。

銚子が減ったのは、上半期はサバ漁が好調で漁獲努力がサバに向けられたことによると思わる。

また、対馬暖流系群の2011〜13年の漁獲量は境港・福岡・唐津・松浦といった主要港で3〜5万トンあり、資源の回復傾向がみられたものの、

今年に入って資源の陰りがでてきた可能性がある。

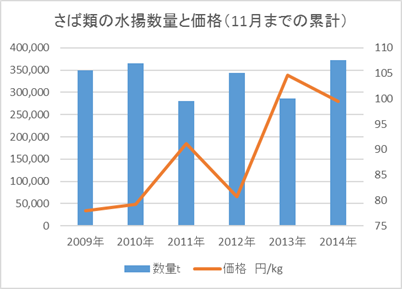

さば類

今年は水揚数量37万3千トン・平均価格99円/kgで、昨年対比で水揚量130%・平均価格94%であった。

道東のまき網漁(9月〜10月前半)は、昨年500〜600gの大型魚主体で今年も好漁が期待されたが、今年の漁期前半は200〜300gの小型魚主体

であったことからミール向けが多く、昨年のような八戸への目立った搬入は少なかった。漁期後半になると水揚量自体は減ったものの中型魚・大型魚主体となり、

漁期前半の二桁の魚価から200円台後半にアップした。11月に入ると金華山沖にまき網漁場が形成され、前半は200〜300gの小型魚主体で、

後半400〜500gの中型魚・大型魚が混じり始め、総じて後続群の方が魚体は大きいようである。12月に入ると親潮の勢力が強まり、茨城県日立沖まで漁場が南下している。

一方、東シナ海では済州島沖の寒サバ漁がこれから盛漁期を迎えるが、ここ数年、寒サバ漁は芳しくなく、今年もまだまとまった漁がみられていない。

三陸でもそうだが、東シナ海でもマサバの割合が減って、ゴマサバの割合が増えていることも魚価を下げている要因である。

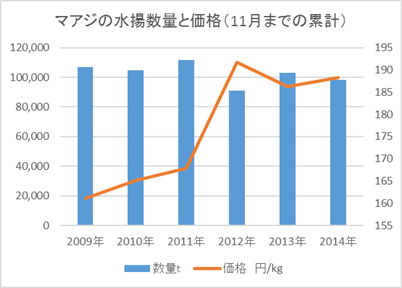

マアジ

今年は水揚数量9万8千トン・平均価格188円/kgで、昨年対比で水揚量95%・平均価格101%であった。

主要港でみると山陰では、境港は3万4千トン・84円/kgで、前年比数量100%・価格102%。浜田では6千700トン・196円で、前年比数量174%・価格76%。

一方、九州では、唐津は8千900トン・212円/kg、前年比数量118%・価格98%。松浦では1万8千トン・228円で、前年比数量84%・価格106%。

長崎では1万4千トン・287円で、前年比数量80%・価格108%。このように山陰は概ね前年並みであったが、東シナ海は前年より1〜2割少ないところが多かった。

山陰では水揚げのピークが7月・9月・10月と年後半型に、九州の松浦・長崎は6・7月にピークはみられるものの、年々山は小さくなっている。

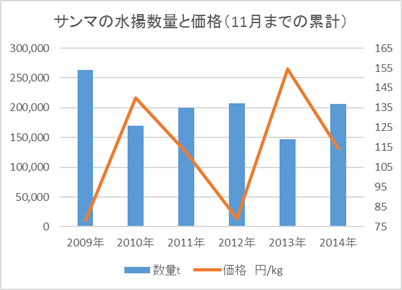

サンマ

今年は水揚数量20万7千トン・平均価格115円/kgで、昨年対比で水揚量140%・平均価格74%であった。

7月中の流し網漁及び10トン未満棒受網船は、昨年同様にほとんどサンマの漁獲がなく不漁であった。全さんま所属の棒受網船が出漁した8月中は、

昨年同様に片道2日以上かかる沖合域に初期漁場が形成された。9月後半以降は、予報通り、道東近海にも漁場が形成され、10月に入ると三陸沖にも

漁場が形成された。今年は沿岸寄りに漁場が形成されることが多く、初期より160g以上の大型魚の割合が高かったのが特徴であった。このため、

加工原料に適するといわれる120〜130gの中型魚の不足が話題に上った。11月まで黒潮系北上暖水が金華山沖まで張り出して接岸していたことから、

南下群の先端が金華山沖で堰き止められ、長期に漁場形成された。12月に入ると親潮の勢力が強くなり、南下群の先端は塩屋崎沖〜茨城県那珂湊沖と南下が進んだ。

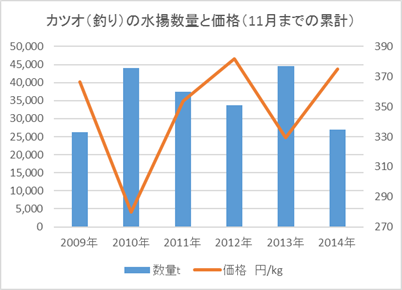

カツオ(釣り)

今年は水揚数量2万7千トン・平均価格375円/kgで、昨年対比で水揚量61%・平均価格114%であった。

2月に入ると小笠原諸島南端の沖ノ鳥島周辺海域で例年通り、近海竿釣り船が操業を開始したが、4月中旬になっても小笠原諸島北部や伊豆諸島に

漁場ができず、異例の年となった。黒潮沿いで操業する宮崎〜高知〜和歌山〜八丈〜千葉の曳縄漁も大不漁となりマスコミを賑わせた。このため、

近海竿釣り船は沖ノ鳥島周辺で2ヶ月半以上操業し、千葉の勝浦を中心に6〜12kgの特々大魚が水揚げされ、例年この時期に水揚される1.5kg級の

初ガツオサイズの魚は皆無であった。4月下旬に伊豆諸島海域に漁場が形成され、5月上旬になるとさらに北上が進んで房総半島近海に漁場が

形成されるようになると、ようやくまとまった漁がみられた。5月中旬以降は、例年通り、房総沖合の黒潮続流域でビンナガ漁が始まり、

大半の船がカツオ漁からビンナガ漁に切り替えた。ビンナガ漁が7月末でほぼ終えると、まき網同様に三陸沖でカツオ漁に切り替えるも

8月中はほとんど漁獲がなく、9月に入るとややまとまった漁獲がみられたが、この時期にあまり漁獲されない1kg台の魚が主体となり、

10月下旬には漁を切り上げる船が出始めた。

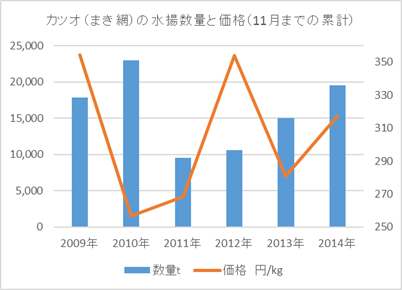

カツオ(まき網)

近海かつおまき網漁は、一本釣り同様に房総沖で5月からカツオのまとまった漁がみられ、

釣りがビンナガ漁を行っている時もまき網はカツオ操業を行った。まき網によるカツオ漁は5〜7月の3ヶ月に好漁がみられたが、

8月に入ると一本釣り同様に低調となり、お盆過ぎには漁が切れたため、マイワシ・さば等の青物操業に切り替えた。

今年の特徴として三陸常磐のカツオの漁獲割合は、例年、一本釣りが7割程度でまき網が3割程度であるが、今年は一本釣りが5割強でまき網が5割弱と、

まき網の漁獲割合が高かった。