トピックス

今期のカツオ・ビンナガ漁の漁況の経過(8/27)

春先の竿釣りは不漁

今期のカツオ漁は、春先の不漁に始まったが、8月までの漁況経過をみてみたい。今期のカツオ竿釣り漁は、2〜4月中旬と長期に渡って北緯20度以南の小笠原諸島南部の

沖ノ鳥島周辺海域に漁場が形成され、6kg以上の特々大魚主体の漁獲が続いた。例年、初漁期は沖ノ鳥島周辺で始まり、昨年以前に日本近海に来遊した6〜12kg級の特々大魚が

漁獲される。3〜4月と時期が進むにつれ、漁場も小笠原諸島北部〜伊豆諸島南部と徐々に北に移り、カツオも1.5kg前後の今期日本近海に来遊した初ガツオの群れが加入する。

今年の3〜4月中旬は、伊豆〜小笠原漁場では沖ノ鳥島周辺以外に群れが発見できず、特々大のみの漁獲で1.5〜2kg級の加入はほとんどなかった。

また、黒潮沿いに操業する高知〜和歌山〜八丈島〜千葉の曳縄漁も記録的な不漁となった。4月下旬に伊豆諸島海域にカツオ竿釣り漁場が形成されはじめ、

1.5〜2kg級の初ガツオの群れが来遊し、5月上旬に伊豆諸島〜房総半島沖でようやくまとまった漁がようやくみられた。

今期のカツオ漁は、春先の不漁に始まったが、8月までの漁況経過をみてみたい。今期のカツオ竿釣り漁は、2〜4月中旬と長期に渡って北緯20度以南の小笠原諸島南部の

沖ノ鳥島周辺海域に漁場が形成され、6kg以上の特々大魚主体の漁獲が続いた。例年、初漁期は沖ノ鳥島周辺で始まり、昨年以前に日本近海に来遊した6〜12kg級の特々大魚が

漁獲される。3〜4月と時期が進むにつれ、漁場も小笠原諸島北部〜伊豆諸島南部と徐々に北に移り、カツオも1.5kg前後の今期日本近海に来遊した初ガツオの群れが加入する。

今年の3〜4月中旬は、伊豆〜小笠原漁場では沖ノ鳥島周辺以外に群れが発見できず、特々大のみの漁獲で1.5〜2kg級の加入はほとんどなかった。

また、黒潮沿いに操業する高知〜和歌山〜八丈島〜千葉の曳縄漁も記録的な不漁となった。4月下旬に伊豆諸島海域にカツオ竿釣り漁場が形成されはじめ、

1.5〜2kg級の初ガツオの群れが来遊し、5月上旬に伊豆諸島〜房総半島沖でようやくまとまった漁がようやくみられた。

5月中旬から始まったビンナガ漁は好漁

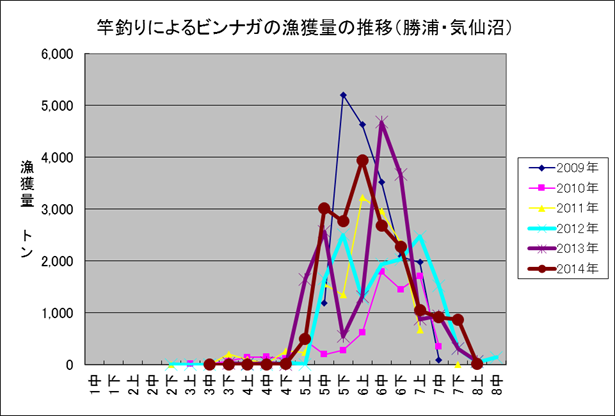

5月中旬以降、房総半島南東沖の黒潮続流域で例年通り、ビンナガ漁場が発見されると、大半の竿釣り船がビンナガ操業に向かったことから、竿釣りによるカツオの漁獲は減った。

なお、5月中旬以降、カツオの漁獲はまき網が主体となった。この時期、竿釣り船がビンナガ漁に向かうのは、ビンナガの魚価は比較的安定しており、

1航海で50〜80トン(多い時には100トン近いことも)の漁獲とほぼ満船にでき、漁獲日から日数が経つほど価格が大幅に下落するカツオよりも水揚金額を稼げるからである。

今年のビンナガの相場は輸出が好調で230〜290円/kgと昨年より70円/kgほど高かった。ビンナガの輸出は年間7千〜1万9千トンあり、6月までに1万トンが輸出された。

輸出価格も昨年から今年1月までは210円/kgで、2〜4月は230〜250円/kg、5〜6月は270円/kgと徐々に上げている。また、ビンナガ漁場はカツオ漁場よりも沿岸寄りに形成され、

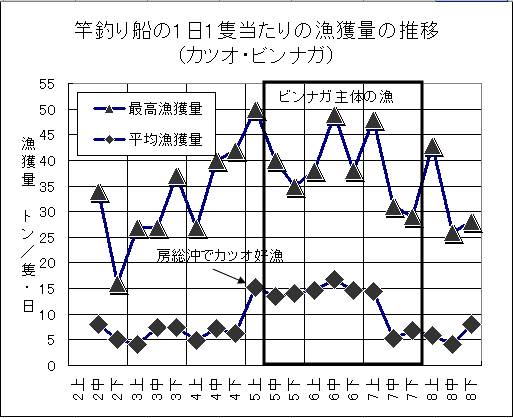

高い油を使ってカツオを探すよりもビンナガの方が発見しやすいことも、この時期ビンナガ漁に向かう理由のひとつである。竿釣り船の1日1隻当たりの平均漁獲量は

5月上旬〜7月上旬まで14〜17トンで、多い船は1日1隻で50トン漁獲の漁獲があった(5月上旬のみカツオ主体で、5月中旬以降ビンナガ主体)。ビンナガの漁場は徐々に房総半島の沖合に移り、

7月に入ると漁獲は落ち始めたものの、8月初頭まで続いた。今期の竿釣りによるビンナガの漁獲量(勝浦+気仙沼)は1万8千トンで、2010〜2013年は7千300トン〜1万6千700トンで、

2009年の1万8千800トンに次ぐ、高水準であった。7月中旬以降、ビンナガ漁が切れると、竿釣り船も北上し、塩屋崎沖から北上の先端は北緯41度付近の道東沖で操業する船もみられるものの、

低調な漁況が続いている(1日1隻当たり4〜6トン)。

5月中旬以降、房総半島南東沖の黒潮続流域で例年通り、ビンナガ漁場が発見されると、大半の竿釣り船がビンナガ操業に向かったことから、竿釣りによるカツオの漁獲は減った。

なお、5月中旬以降、カツオの漁獲はまき網が主体となった。この時期、竿釣り船がビンナガ漁に向かうのは、ビンナガの魚価は比較的安定しており、

1航海で50〜80トン(多い時には100トン近いことも)の漁獲とほぼ満船にでき、漁獲日から日数が経つほど価格が大幅に下落するカツオよりも水揚金額を稼げるからである。

今年のビンナガの相場は輸出が好調で230〜290円/kgと昨年より70円/kgほど高かった。ビンナガの輸出は年間7千〜1万9千トンあり、6月までに1万トンが輸出された。

輸出価格も昨年から今年1月までは210円/kgで、2〜4月は230〜250円/kg、5〜6月は270円/kgと徐々に上げている。また、ビンナガ漁場はカツオ漁場よりも沿岸寄りに形成され、

高い油を使ってカツオを探すよりもビンナガの方が発見しやすいことも、この時期ビンナガ漁に向かう理由のひとつである。竿釣り船の1日1隻当たりの平均漁獲量は

5月上旬〜7月上旬まで14〜17トンで、多い船は1日1隻で50トン漁獲の漁獲があった(5月上旬のみカツオ主体で、5月中旬以降ビンナガ主体)。ビンナガの漁場は徐々に房総半島の沖合に移り、

7月に入ると漁獲は落ち始めたものの、8月初頭まで続いた。今期の竿釣りによるビンナガの漁獲量(勝浦+気仙沼)は1万8千トンで、2010〜2013年は7千300トン〜1万6千700トンで、

2009年の1万8千800トンに次ぐ、高水準であった。7月中旬以降、ビンナガ漁が切れると、竿釣り船も北上し、塩屋崎沖から北上の先端は北緯41度付近の道東沖で操業する船もみられるものの、

低調な漁況が続いている(1日1隻当たり4〜6トン)。

カツオまき網漁は順調な漁獲

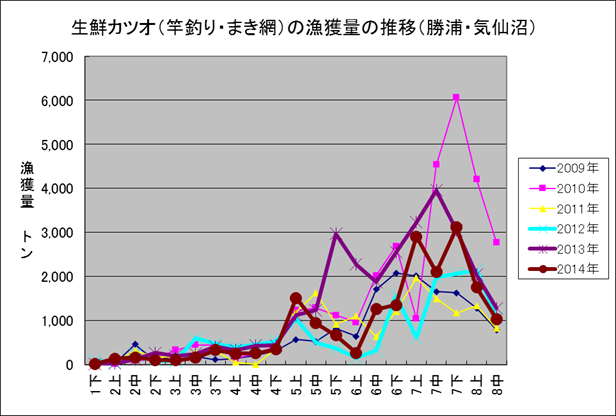

まき網によるカツオの水揚げは、5〜6月は銚子を中心に水揚げされた。銚子は年間4千トン台のまき網によるカツオの水揚げがあるが、今年は7月までに6千900トンの水揚げがあった。

7月以降、漁場も北寄りに移ったことから、水揚げも気仙沼で増加した。気仙沼では年間3千〜1万1千トンのまき網によるカツオの水揚げがあるが、今年は8千600トンと竿釣りによる

カツオの2千900トンの倍以上の水揚げがあった。

まき網によるカツオの水揚げは、5〜6月は銚子を中心に水揚げされた。銚子は年間4千トン台のまき網によるカツオの水揚げがあるが、今年は7月までに6千900トンの水揚げがあった。

7月以降、漁場も北寄りに移ったことから、水揚げも気仙沼で増加した。気仙沼では年間3千〜1万1千トンのまき網によるカツオの水揚げがあるが、今年は8千600トンと竿釣りによる

カツオの2千900トンの倍以上の水揚げがあった。

今後の漁模様は

今期の8月中旬までの漁法別のカツオの水揚量は、竿釣りが11,528トン(全体の27%)、生鮮まき網が18,785トン(45%)、冷凍まき網(女川・石巻)が11,629トン(28%)であった。

2009〜2013年の平均と比べると竿釣りが60%、生鮮まき網が141%、冷凍まき網が103%、全体で96%であった。13年と比べても全体で9千トン少ない82%であり、

今年の特徴としてまき網の漁獲が好調であったものの、全体では2009年・2012年並みだが平年を下回る水準といえる。特に竿釣りによる漁獲量は2009年以降最も少ない。

生鮮のまき網の操業は9月に入ると、カツオマグロ漁からイワシサバ漁に網を換えて操業する船が多くなることから今後の水揚げの伸びは期待できず、生鮮・冷凍のまき網も含め、

9月中で三陸沖での操業を終える(冷凍のまき網は南方操業に切り替える)。

残るカツオ竿釣り漁だが、昨年は魚体が大きい魚が漁期後半まで獲れ、漁場水温も高く、戻りガツオが少なく、ほぼ10月中で漁が切れた。今年は釣り・まき網とも8月中旬以降、

漁模様が低調となっており、現在の竿釣りの漁場水温は22〜29℃で平均26℃と高く、昨年同様に鮫付きを対象とした操業が多いことから今後の漁模様が心配される。

今期の8月中旬までの漁法別のカツオの水揚量は、竿釣りが11,528トン(全体の27%)、生鮮まき網が18,785トン(45%)、冷凍まき網(女川・石巻)が11,629トン(28%)であった。

2009〜2013年の平均と比べると竿釣りが60%、生鮮まき網が141%、冷凍まき網が103%、全体で96%であった。13年と比べても全体で9千トン少ない82%であり、

今年の特徴としてまき網の漁獲が好調であったものの、全体では2009年・2012年並みだが平年を下回る水準といえる。特に竿釣りによる漁獲量は2009年以降最も少ない。

生鮮のまき網の操業は9月に入ると、カツオマグロ漁からイワシサバ漁に網を換えて操業する船が多くなることから今後の水揚げの伸びは期待できず、生鮮・冷凍のまき網も含め、

9月中で三陸沖での操業を終える(冷凍のまき網は南方操業に切り替える)。

残るカツオ竿釣り漁だが、昨年は魚体が大きい魚が漁期後半まで獲れ、漁場水温も高く、戻りガツオが少なく、ほぼ10月中で漁が切れた。今年は釣り・まき網とも8月中旬以降、

漁模様が低調となっており、現在の竿釣りの漁場水温は22〜29℃で平均26℃と高く、昨年同様に鮫付きを対象とした操業が多いことから今後の漁模様が心配される。