トピックス

カツオ漁好転する(5/9)

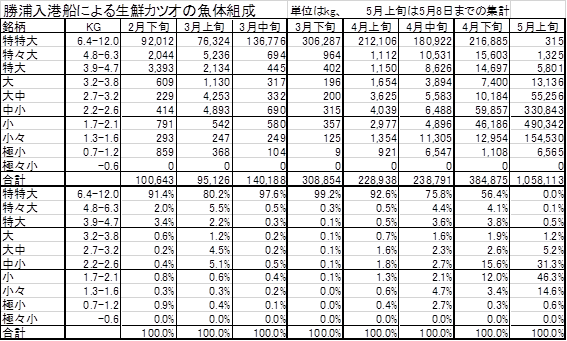

カツオは赤道付近から東西20度付近で産卵し、その一部が日本近海に来遊する。カツオの日本近海への北上ルートは、有名な黒潮を北上するルート、近年主流となりつつある小笠原〜伊豆諸島を北上するルート、 紀伊半島〜高知県沖に北上するルート、夏以降に三陸の東沖から西に入ってくるルート等が知られている。今年のカツオ漁は、マスコミで不漁が度々報道され、話題となった。主に黒潮沿いの曳縄漁を中心に報道された感があり、 南西諸島の竿釣り漁の状況は報道されないほか、勝浦の水揚げも単に数量でのみ報道され、小笠原漁場で漁獲された特大鰹主体の水揚げもあまり報道されなかったように思われる。のこの不漁問題をまず考えてみたい。

①宮崎以東の黒潮ルート

よくマスコミ報道で話題となったのは宮崎〜高知〜和歌山〜八丈島〜千葉等の黒潮沿いで操業する曳縄漁では、 平年の漁獲量の1〜2割しかなく大不漁だという。曳縄漁は1〜2人で操業し、鮮度を重視することからあまり沖合まで出ず、 黒潮沿いの近場で操業し、日帰り操業を行う。いわゆるトローリングであることから1日1隻当たり数十kgから多くても 200〜300kg程度しか漁獲できない。近海竿釣りだと1日に20〜30トン、まき網だと1日に30〜70トン漁獲することから獲る単位が異なる。 今年はこの黒潮沿いの群れが4月中旬までほとんど来遊しなかったようだ。愛媛の愛南(深浦)の沿岸竿釣りも、通常は黒潮沿いで 日帰り操業を行うが、今年は黒潮沿いに群れがいないことから遠い屋久島付近で操業したことから日帰り物をほとんど供給できなかったようだ。

②南西諸島(黒潮ルート)

昨年の南西諸島(屋久島周辺〜沖縄諸島周辺)の春先の操業は、近年では最高レベルの豊漁であった。 この海域で操業する竿釣り船は、鹿児島や宮崎に水揚げするが、今年は昨年のような豊漁はなく、 平年並の漁獲水準からやや落ちるような漁獲レベルであった。1日1隻当たり3トン程度の漁獲量であったが、 東側の水域では4月末に5トンとやや上向いた。今年の魚体の特徴として、1〜2kg台の小・極小魚に小笠原同様に 6〜12kgの特大魚が多く混じって漁獲された。また、標識放流の調査結果によると屋久島周辺から黒潮に乗って東に進むカツオは少ないという。 近年、長崎の五島沖で夏〜秋にかけて漁獲されるが、漁場まで4〜5時間と近く、脂ののりも良いことから評価が高くなっている。 このように一部の群れは九州の西側を北上するようである。

③小笠原諸島

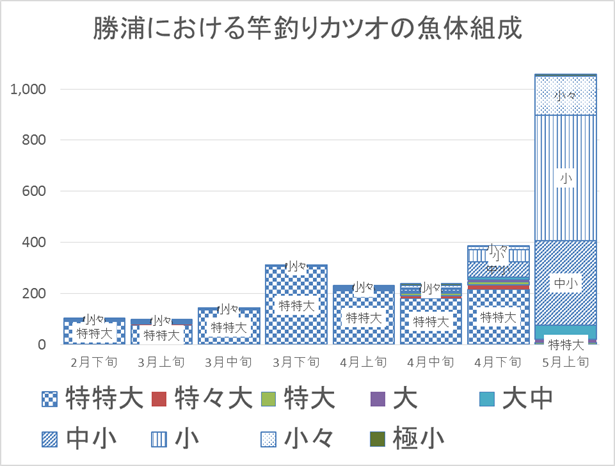

小笠原〜伊豆諸島を北上するルートの竿釣り漁も漁獲が不調で2月〜4月下旬前半まで、小笠原諸島南部の沖ノ鳥島周辺(北緯17〜20度) での操業が長期に渡り続いた。この海域で漁獲されるのは昨年以前に日本近海に来遊した瀬付きの群れで、6〜12kgの特特大が主体である。 例年、4月になると小笠原北部や伊豆諸島に漁場が移り、小・極小魚が加入してくるが、今年は北の海域にほとんどカツオの群れがいなかった。 このため、4月中旬まで沖ノ鳥島周辺での長期の操業が続き、1日1隻当たり最高30トン以上漁獲する船がみられたものの船間差が大きく平均6〜8トン程度で推移した。 なお、漁獲物の9割以上を特特大が占めるなど、例年とは異なる魚体構成であった。千葉の勝浦から漁場まで2〜3日と遠く、群れが薄いことから操業日数も3〜5日と多く、 航海期間も一週間から10日程度と長い。漁獲物も3〜4日目が中心ながら5〜7日目の古い魚も多く、魚価を大幅に下げた。近い所に魚がいないことから、 仕方なく遠いところに高い燃油代をかけて、安い魚も獲っていたことになる。この辺も不漁の要因であった。

④伊豆諸島

4月下旬になると小笠原諸島の漁場でも徐々に小・極小魚が加入し始め、4月下旬後半(4月25〜26日頃)になると

沖ノ鳥島周辺から一気に八丈島近海(北緯33度)に漁場が北上した。最初は1日1隻当たり3トン程度であったが、

5月に入ると鳥島周辺(北緯30度)で1日1隻当たり10トンの漁が出始めた。漁場が近いことから1〜2日操業となり、

新口がようやく出始めた。

4月下旬になると小笠原諸島の漁場でも徐々に小・極小魚が加入し始め、4月下旬後半(4月25〜26日頃)になると

沖ノ鳥島周辺から一気に八丈島近海(北緯33度)に漁場が北上した。最初は1日1隻当たり3トン程度であったが、

5月に入ると鳥島周辺(北緯30度)で1日1隻当たり10トンの漁が出始めた。漁場が近いことから1〜2日操業となり、

新口がようやく出始めた。

カツオの魚体も今までの特特大から2.0kg級主体に2.5kg級と1.5kg級が混じり、ようやく初ガツオサイズが獲れ始めた。

2.0kg前後以下のカツオが夏以降に三陸沖に餌を食べに北上することから、今後の漁模様にも多少期待ができるかもしれない。

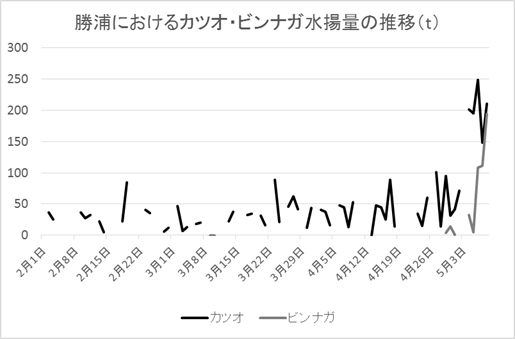

なお、5月5日頃からビンナガの漁獲も本格化しており、1日1隻当たりカツオ・ビンナガ混じりで最高50トン・平均20トンと漁獲量が急増している。

ビンナガ漁は、例年、7月の前半まで、伊豆諸島東方の黒潮続流域で操業が続き、カツオ竿釣り船の重要な収入源となっている。

今年のビンナガの魚価は240円と昨年より70円高く、一昨年より40〜50円安い水準である。カツオとビンナガが獲れだしたことにより、

ようやく初夏らしい様子になった。今後の漁模様に期待したい。

カツオの魚体も今までの特特大から2.0kg級主体に2.5kg級と1.5kg級が混じり、ようやく初ガツオサイズが獲れ始めた。

2.0kg前後以下のカツオが夏以降に三陸沖に餌を食べに北上することから、今後の漁模様にも多少期待ができるかもしれない。

なお、5月5日頃からビンナガの漁獲も本格化しており、1日1隻当たりカツオ・ビンナガ混じりで最高50トン・平均20トンと漁獲量が急増している。

ビンナガ漁は、例年、7月の前半まで、伊豆諸島東方の黒潮続流域で操業が続き、カツオ竿釣り船の重要な収入源となっている。

今年のビンナガの魚価は240円と昨年より70円高く、一昨年より40〜50円安い水準である。カツオとビンナガが獲れだしたことにより、

ようやく初夏らしい様子になった。今後の漁模様に期待したい。