トピックス

今年のカツオ漁は

ようやく伊豆諸島に

遅れていた伊豆諸島水域のカツオ竿釣り漁場が、ようやく3月29日頃から八丈島〜三宅島付近にカツオ竿釣り漁場が形成されました。勝浦も多い日には5〜7隻の入港があり、100〜160トンの水揚げありました。しかし、まとまった漁は4〜5日程度続いたものの、週末の大型低気圧の通過の前後には早くも低調となりました。勝浦の入港船は、7日3隻、8日1隻、9日0隻と、伊豆諸島〜房総沖のカツオ漁の春本番は、もうちょっと先でしょうか。

今年は鹿児島好調

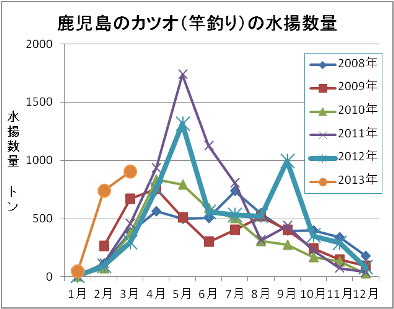

今年のカツオ竿釣り漁は、1月下旬にスタートして以降、小笠原水域の漁模様が低調で、鹿児島のトカラ列島水域(屋久島〜奄美大島)での漁が好調でした。このため、小笠原水域の操業隻数が少なく、トカラ列島水域での操業隻数が多かったのが今年の特徴です。トカラ列島水域で操業するのは、例年、小型船が多いのですが、今年は小笠原水域で漁がないことに加え、漁場が近く高騰している燃油を節約できることから、中型船もトカラ列島水域に廻って操業する船が多かったようです。トカラ列島で操業する船は、大半が鹿児島港(鹿児島市中央卸売市場)に水揚げします。鹿児島港の今年の3月までのカツオの水揚げは、1,688トンを記録し、去年の4倍、一昨年の3倍に達しています。水揚げが集中したことにより2月に価格が暴落しましたが、3月はやや戻しています。トカラ列島水域は鹿児島港から数時間と近いことから1〜2日の操業で入港する船が多く、今年は初ガツオより大きめの4〜5kg級のものが多く水揚げされました。

今年のカツオ竿釣り漁は、1月下旬にスタートして以降、小笠原水域の漁模様が低調で、鹿児島のトカラ列島水域(屋久島〜奄美大島)での漁が好調でした。このため、小笠原水域の操業隻数が少なく、トカラ列島水域での操業隻数が多かったのが今年の特徴です。トカラ列島水域で操業するのは、例年、小型船が多いのですが、今年は小笠原水域で漁がないことに加え、漁場が近く高騰している燃油を節約できることから、中型船もトカラ列島水域に廻って操業する船が多かったようです。トカラ列島で操業する船は、大半が鹿児島港(鹿児島市中央卸売市場)に水揚げします。鹿児島港の今年の3月までのカツオの水揚げは、1,688トンを記録し、去年の4倍、一昨年の3倍に達しています。水揚げが集中したことにより2月に価格が暴落しましたが、3月はやや戻しています。トカラ列島水域は鹿児島港から数時間と近いことから1〜2日の操業で入港する船が多く、今年は初ガツオより大きめの4〜5kg級のものが多く水揚げされました。

小笠原は・・・

一方、小笠原水域は20〜23°N付近で操業を開始しますが、3月下旬になっても漁場が北上する気配がありませんでした。千葉県勝浦港から漁場に到達するまでに丸2日以上要し、漁獲も低調なことから1航海当たり4〜5日操業して30〜40トンまとめてから入港していました。小笠原水域で漁獲されるカツオは、7〜8kg級の特々大サイズが中心で去年以前に日本近海に来遊した群です。1.5kg前後の初ガツオは三陸〜道東沖まで夏〜秋にかけて北上しますが、特々大サイズのカツオは黒潮続流付近までしか北上せずに、その後、南下していまいます。先週末から伊豆諸島水域で漁獲されているのは4〜5kg級が多いことから、トカラ列島で漁獲されているのと同じ黒潮経由で来遊した群ではないでしょうか。伊豆諸島水域の漁況は、1日1隻当たり6トン程度で、屋久島南東や奄美大島の漁場では12〜16トンの漁が続いているので、現在も西の方が漁模様は良いようです。

千葉の勝浦は

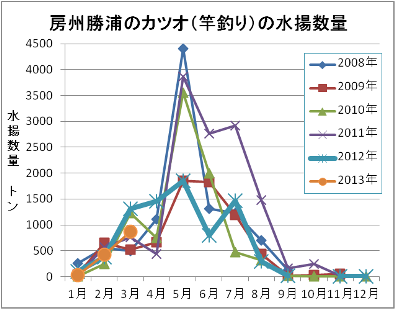

千葉県勝浦の水揚状況は去年を除くと、2009〜2011年並みの水揚げとなっています。勝浦の水揚げの盛漁期は4〜6月でこれからで、竿釣りビンナガ漁も行われます。ここ10年位は黒潮沿いに日本近海に来遊する群は少なく、小笠原〜伊豆諸島水域を北上する群が主体でした。今年は、今のところ黒潮沿いに来遊する群が久々に主体のようで、和歌山の曳縄も3月下旬には漁獲が急増しています。1.5kg前後の初ガツオの来遊はまだ少なく、もう少し時間がかかりそうです。

千葉県勝浦の水揚状況は去年を除くと、2009〜2011年並みの水揚げとなっています。勝浦の水揚げの盛漁期は4〜6月でこれからで、竿釣りビンナガ漁も行われます。ここ10年位は黒潮沿いに日本近海に来遊する群は少なく、小笠原〜伊豆諸島水域を北上する群が主体でした。今年は、今のところ黒潮沿いに来遊する群が久々に主体のようで、和歌山の曳縄も3月下旬には漁獲が急増しています。1.5kg前後の初ガツオの来遊はまだ少なく、もう少し時間がかかりそうです。