トピックス

大震災の影響と三陸沿岸の漁の状況

3月11日の東日本大震災から既に2カ月以上経ちました。 さて今回被災に遭った地域は、漁業で言えば主に北部太平洋海域に当ります。当然この地区はまき網漁業や、1本釣り漁業、底引き網漁業、定置網漁業、刺し網漁業、採草採貝等の沿岸漁業も盛んで、周年各県沿岸では何かしらの漁業が営まれています。

今回は、中でも漁期の真最中であったイサダ(オキアミ)と高濃度の放射性セシウムが検出され今シーズンは漁を取りやめた三陸のコウナゴ漁の状況について述べたいと思います。 もともとこの時期、三陸の漁業にとって、上記2つの漁業は、三陸に春を告げる漁として、沿岸漁民にとっても貴重な収入でもあり、季節の移り変わり感じさせる漁でもあります。

まずイサダ漁ですが、東北の沿岸では2月の後半頃から岩手県で漁が始まり宮古での水揚げを皮切りに、冷水の南下とともに南に移っていきます。もちろん魚群の南下とともに水揚げ港も徐々に南へ移っていき、長い時は5月まで続きます。

まずイサダ漁ですが、東北の沿岸では2月の後半頃から岩手県で漁が始まり宮古での水揚げを皮切りに、冷水の南下とともに南に移っていきます。もちろん魚群の南下とともに水揚げ港も徐々に南へ移っていき、長い時は5月まで続きます。

今年は、3月の途中までセンター集計で累計水揚量は、1,652トンです。因みに昨年同期では、3月末までで17,830トン、昨年の4月累計では31,358トンで、3,4月が盛漁期にあたることから、この大震災でかなり大きな経済的な損失を受けたことになります。

三陸のオキアミは、主に養魚の色付け用のえさや、釣り用の餌として、大半が冷凍され周年を通じて用途に応じて利用されます。また近年は、可食用にも徐々に利用され始め海外輸出需要も出てきているといった矢先の大震災となりました。したがって漁船の流失、喪失といった事態、そして陸上では施設とともに市場機能の喪失、加工・冷凍保管のための冷蔵庫も軒並み大きな被害を受けており、洋上の損失のみでなく、陸上の被害や在庫の喪失を考えると、この地区の関係者に与えた被害は相当大きなものになります。 次にコウナゴです。

コウナゴ漁もイサダ漁とともに、三陸の春を彩る重要な沿岸漁業です。 この漁業は曳網で漁が行われますが、当初は型が3-4センチのコウナゴが漁獲され、成長とともに成魚になり、地方によってはメロードという名前で区別されます。

コウナゴ漁もイサダ漁とともに、三陸の春を彩る重要な沿岸漁業です。

この漁業は曳網で漁が行われますが、当初は型が3-4センチのコウナゴが漁獲され、成長とともに成魚になり、地方によってはメロードという名前で区別されます。

コウナゴ漁もイサダ漁とともに、三陸の春を彩る重要な沿岸漁業です。

この漁業は曳網で漁が行われますが、当初は型が3-4センチのコウナゴが漁獲され、成長とともに成魚になり、地方によってはメロードという名前で区別されます。

このメロードの段階になると、価格的にはコウナゴよりかなり安くなります。それは用途が違うためなのですが、コウナゴは、コウナゴシラス等加工用に向けられるために価格的にメロードよりもかなり上位に位置します。メロードは産地では新鮮なうちに塩焼き等でも食されますが、概ね養魚用の餌料に向けられるために価格的に低位になります。

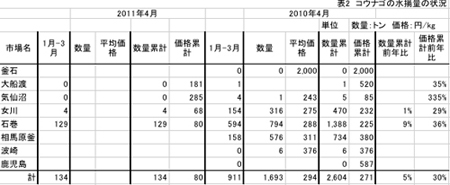

もともと盛漁期は、4から5月にかけてということで、これからが本番を迎えるといった状態の中での地震・津波の襲来に加えて原発による放射能漏れの影響を最も直接的に受けた魚といっても過言でありません。今年の東北のコウナゴの累計水揚量は3月までで134トンで4月2,604トン比べると皆無に近い大幅な減少になっています。オキアミ同様、コウナゴ漁も季節漁業の性格を帯びており、一定の時期を逃すと操業は実質上不可能になりるので、その影響は大きかったことになります。