トピックス

水産振興会が食育フォーラム開催

(財)東京水産振興会の主催で1月24日(土)に東京・港区の虎ノ門パストラルで「魚と魚食」フォーラムが開催され、教育関係者を始め水産業界関係者など約150人が参加した。共催はNPO食生態学実践フォーラム(代表・足立 己幸)。

東京水産振興会の調査研究事業の中で、魚を中心とした食育の方向性や魚食普及のあり方を検討するために平成15年度から3ヶ年に渡って「日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的研究」(座長・足立己幸)を実施し、その結果を中心に報告された。東京水産振興会の中澤齊彬会長の挨拶の後、名古屋学芸大学大学院の足立己幸教授と高知大学教育学部の針谷順子教授が基調講演に引き続き、「小学生といっしょに学ぶ”まるごと魚”」をテーマに就実大学人文科学部の本田真美准教授と埼玉県内小学校の高山悦子教諭が実践事例報告を、「地域ぐるみですすめる”丸ごと鮭”体験学習」をテーマに標津町エコ・ツーリズム交流協議会事務局長(標津町商工観光課・参事)の金田照男氏が実践事例報告を行なった。

名古屋学芸大学大学院の足立己幸教授は「地域における“人びとと魚”のひだ深い循環」と題した基調講演を行なった。全国の小学5年生2,110人を対象に行った魚料理の摂食調査では、週に3〜4回以上食べる多群は37.5%(うち毎日は6%)、週に1〜2回食べる中群は49.0%、月に1〜2回以上食べる少群は13.5%であった。「魚料理は好き」「魚をもっと食べたい」「魚をもっと食べる自信がある」「魚を食べることは大切なことである」といった『食態度』の設問では、多群・中群・少群の順で回答頻度が高く、「魚について家族と話す」「給食で魚料理を残さず食べる」といった『食行動』に対する設問でも同様であった。魚料理を食べるほど、魚料理を作る態度や行動、自然環境や健康への関心も高いといった結果。

(財)東京水産振興会の主催で1月24日(土)に東京・港区の虎ノ門パストラルで「魚と魚食」フォーラムが開催され、教育関係者を始め水産業界関係者など約150人が参加した。共催はNPO食生態学実践フォーラム(代表・足立 己幸)。

東京水産振興会の調査研究事業の中で、魚を中心とした食育の方向性や魚食普及のあり方を検討するために平成15年度から3ヶ年に渡って「日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的研究」(座長・足立己幸)を実施し、その結果を中心に報告された。東京水産振興会の中澤齊彬会長の挨拶の後、名古屋学芸大学大学院の足立己幸教授と高知大学教育学部の針谷順子教授が基調講演に引き続き、「小学生といっしょに学ぶ”まるごと魚”」をテーマに就実大学人文科学部の本田真美准教授と埼玉県内小学校の高山悦子教諭が実践事例報告を、「地域ぐるみですすめる”丸ごと鮭”体験学習」をテーマに標津町エコ・ツーリズム交流協議会事務局長(標津町商工観光課・参事)の金田照男氏が実践事例報告を行なった。

名古屋学芸大学大学院の足立己幸教授は「地域における“人びとと魚”のひだ深い循環」と題した基調講演を行なった。全国の小学5年生2,110人を対象に行った魚料理の摂食調査では、週に3〜4回以上食べる多群は37.5%(うち毎日は6%)、週に1〜2回食べる中群は49.0%、月に1〜2回以上食べる少群は13.5%であった。「魚料理は好き」「魚をもっと食べたい」「魚をもっと食べる自信がある」「魚を食べることは大切なことである」といった『食態度』の設問では、多群・中群・少群の順で回答頻度が高く、「魚について家族と話す」「給食で魚料理を残さず食べる」といった『食行動』に対する設問でも同様であった。魚料理を食べるほど、魚料理を作る態度や行動、自然環境や健康への関心も高いといった結果。

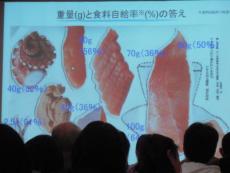

続いて、高知大学教育学部の針谷順子教授が「食卓における魚料理の多様な展開」と題する講演を行なった。日常的な魚料理の家庭内での調理状況を調査。対象者592名で、1人1日当たり料理数は平均13.2種で、うち魚料理は1.6種(12.3%)。魚料理全963種の中で主菜が40.6%と多く、主食19.7%、副菜16.5%の順。1人1日当たりの平均摂食量は63gで、1料理当たりの魚使用量は平均38.6g。1日に1尾または1切れの魚料理(60g位)+α(いろいろの料理の中で合わせて30g位)を食べている食事パターンの人は、1日全体の栄養素・食材・料理のバランスの良好化につながっているとした。

続いて、高知大学教育学部の針谷順子教授が「食卓における魚料理の多様な展開」と題する講演を行なった。日常的な魚料理の家庭内での調理状況を調査。対象者592名で、1人1日当たり料理数は平均13.2種で、うち魚料理は1.6種(12.3%)。魚料理全963種の中で主菜が40.6%と多く、主食19.7%、副菜16.5%の順。1人1日当たりの平均摂食量は63gで、1料理当たりの魚使用量は平均38.6g。1日に1尾または1切れの魚料理(60g位)+α(いろいろの料理の中で合わせて30g位)を食べている食事パターンの人は、1日全体の栄養素・食材・料理のバランスの良好化につながっているとした。