トピックス

2025年02月05日

最近の水産の話題はこれ! 随時更新

vol.1346

記事一覧

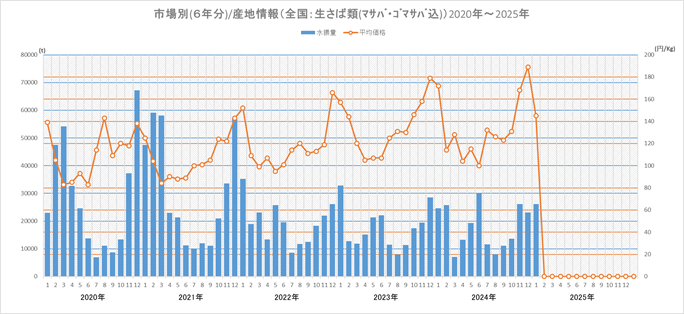

生鮮サバ 日本海好調で1月漁45%増

29日まで 魚体は下旬に小型化

全国主要漁港における生鮮サバ類(マサバ、ゴマサバ含む)の1月(29日まで)の水揚量は、前年同月の累計に比べ45%多い2万5235トン(速報値)だった。最多は日本海側の境港(鳥取)で24%増の9088トン。巻網を主力とする日本海・東シナ海側の他港も続き、太平洋の不漁をカバーした。

松浦(長崎)が35%増の7176トン、唐津(佐賀)が2・8倍の2231トン、長崎が30%増の2056トン。対馬海峡に漁場ができた。東シナ海と山陰の海面水温が上がる中、山陰―朝鮮半島東岸の海面水温が低く(そこにある)対馬に魚が集まった可能性がある。

対馬海域の魚体は、1月中旬に400グラム前後の大型主体だったが、下旬に160グラム前後と小型化。中下旬とも400グラム台中心だった前年1月と異なった。

太平洋側は不調。以前は巻網で安定生産を誇った銚子(千葉)は14%減の144トンにとどまった。底引網も用いる石巻(宮城)は3・7倍ながら1065トン。資源減や海洋熱波、漁船がマイワシを狙ったことが考えられる。政府の直近の分析(2023年漁期)で、太平洋系サバ類資源は前年比65%減っている。

(みなと新聞取材)