トピックス

12月のスルメイカ漁況について

1.全国の生鮮スルメイカの水揚動向と価格

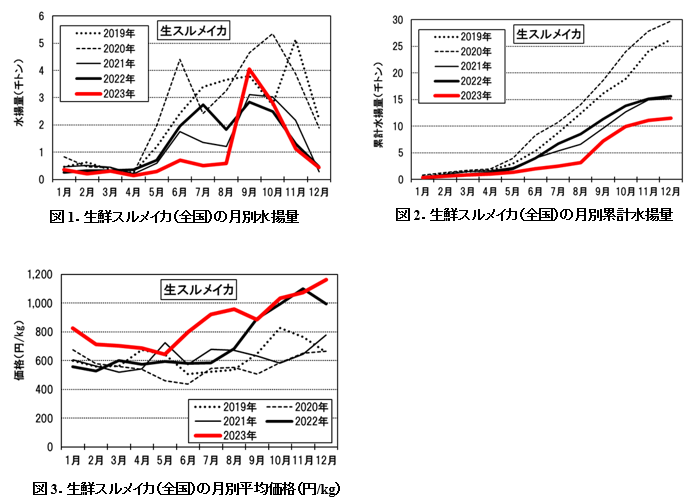

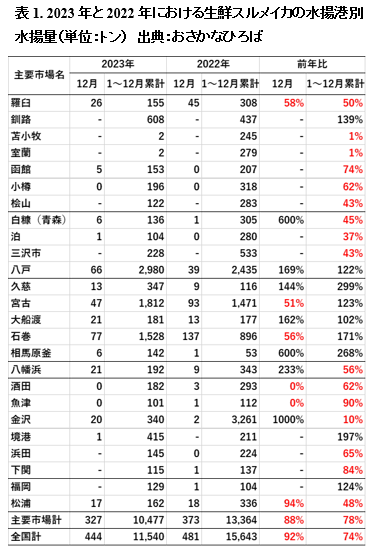

JAFIC主要港における生鮮スルメイカ(全国)の12月の水揚量は444トンで、前月の1,114トンから半減した(図1、表1)。生鮮スルメイカ(全国)の本年1~12月の累計水揚量(以下同様)は11,540トンと、前年の15,643トンを26%下回り、2019年以降最低であった(図2)。

12月の生鮮スルメイカの平均価格は1,151円/kgで、前月(1,075円/kg)・前年(995円/kg)を上回り、2019年以降で最高であった(図3)。

2.海域別の生鮮スルメイカの水揚動向

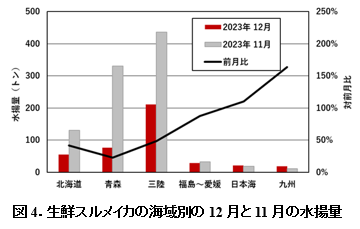

12月の水揚量(前月比)は、北海道が42%、青森(太平洋側)が23%、三陸が48%と顕著に減少した(図4)。日本海が111%、九州が164%と少量ではあるが増加した。

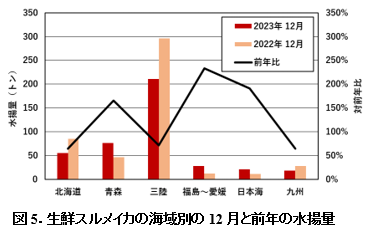

12月の水揚量(前年比)は、青森(太平洋側)で165%、福島~愛媛で233%。日本海が191%と上回った(図5)。日本海の12月の少量だが前年を上回った原因として、高水温の影響で日本海北部に群が残っており、北海道積丹半島や山形沖、能登半島沖等で小型いか釣り漁場が形成されたためと思われる。一方、北海道が65%、三陸が71%、九州が64%と下回った。

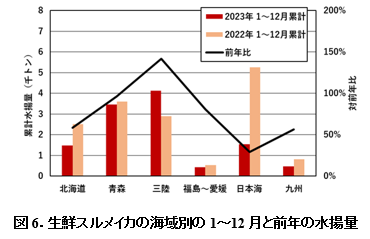

1~12月の累計水揚量は、三陸で前年比142%と上回ったが、青森(太平洋側)は前年並み(96%)、他の海域は前年を下回り、北海道が59%、九州が56%、日本海が29%であった(図6)。

1~12月の累計水揚量が2022年または2023年に100トン以上あった市場の水揚量と累計水揚量を表1に示した。12月は、水温の低下や魚群の南下のため水揚量が皆無~1トンの市場が多く、羅臼・宮古・石巻で前年から半減した。一方、対前年比で105%以上は、白糠・八戸・久慈・大船渡・相馬原釜・八幡浜・金沢であり、太平洋側で多かった。

1~12月の累計水揚量も前年を下回る市場が多かったが、対前年比で105%以上は、釧路・八戸・久慈・宮古・石巻・相馬原釜・境港・福岡であり、太平洋側で多かった。また、前年並み(対前年比±5%未満)は大船渡であった。

3.全国の冷凍スルメイカの水揚動向と価格

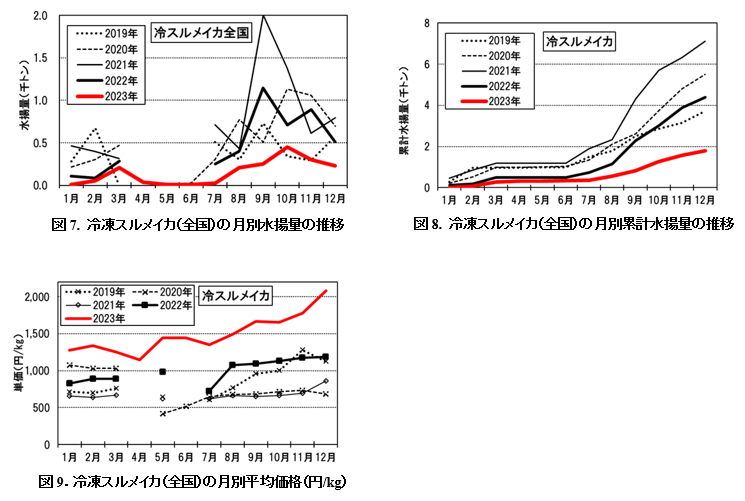

12月の水揚量は229トンで、前月(300トン)・前年(512トン)を下回り、2019年以降最低であった(図7)。1~12月の累計水揚量は1,793トンで、前年(4,397トン)の40%、2021年(7,109トン)の25%と、2019年以降最低であった(図8)。2021年に好漁であったロシア水域内で2年ぶりに操業したが低調な漁況で、日本のEEZ内での操業が多かった。12月の価格は2,082円/kgと、前月(1,778円/kg)・前年(1,184円/kg)を大幅に上回り、2019年以降で最高であった(図9)。特に12月は時化が多く、1航海(約2ヶ月)で1隻あたり1千ケースと例年の1割以下の水揚量に留まった。魚価は高いものの水揚量が少ないことから水揚金額伸びず、2月末までの漁期を残し、12月中に今期の操業を切り上げる船が目立った。

4.中型いか釣り船における冷凍いか類の水揚金額について

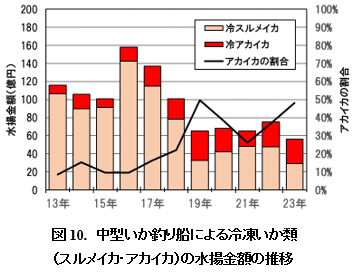

冷凍スルメイカと冷凍アカイカを合わせた中型いか釣り船による冷凍いか類の年間水揚金額は、2013~2018年は100~170億円であったが、近年の冷凍スルメイカの不漁に伴い2019年以降は60億円前後に低下した(図10)。2022~2023年の冷凍アカイカの年間水揚量は2,800トンで、2019~2020年の平均7,200トンから6割減少した。しかし、2022~2023年の冷凍アカイカの水揚価格は平均970円/kgで、2020~2021年の平均400円/kgの2倍に高騰した。このため2019~2022年の中型いか釣り船の年間水揚金額は65~75億円で、2023年は56億円であった。高価格の冷凍アカイカの水揚金額が、冷凍いか類に占める割合が2005~2018年の1~2割から2019年と2023年には5割を占めるまで重要性が高まっている。なお、中型いか釣り船は1998年頃は240隻あったが、現在は50数隻まで減少しており、探索能力の低下による漁獲への影響も大きい。

5.石巻と松浦の生鮮ヤリイカの水揚動向

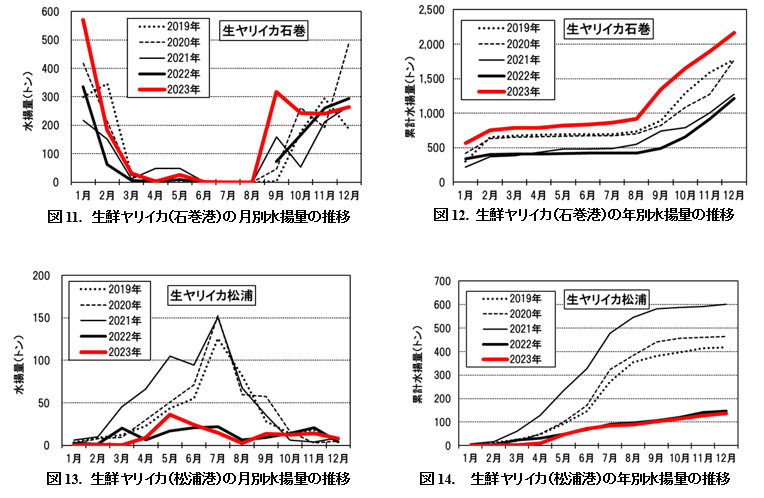

石巻港の12月の水揚量は268トンで、前年(294トン)をやや下回った(図11)。1~12月の累計は2,164トンで前年(1,213トン)を上回り、2019年以降で最高であった(図12)。2021年以降、スルメイカの水揚量が2020年の3千トンから半減した一方、ヤリイカの水揚量が1,200トンから2,200トンへ大幅に増加した。一方、松浦港は夏季が盛漁期であるが(図13)、1~12月の累計は136トンで、前年(146トン)を下回り、2019年以降で最低であった(図14)。

6.まとめと今後の動向等について

日本各地でスルメイカの不漁が続いている。12月はスルメイカ資源の減少に加えて、荒天の日が多く、水揚量が減少し、生鮮・冷凍とも価格がさらに急騰した。冷凍いか釣り船は、水揚金額が減少したことに加えて燃油高騰の影響も大きく、2月末までが日本海で操業する船凍いか釣り船の漁期であるが、解禁を6月に遅らせ、12月中に切り揚げる船も増え、漁期が年々短縮する傾向にある。アカイカ夏季漁の好漁・高価格が、船凍いか釣り船の経営を支えている。一方、三陸近海のアカイカ冬季漁は、年明けに始まるが近年ほとんど漁獲がないまま終漁しており、中型いか釣り船の漁期短縮の要因の一つとなっている。

例年1~3月は、小型いか釣りによる生鮮スルメイカ漁は端境期を迎え、水揚量がさらに減少する。この時期に唯一まとまって水揚されるのが富山湾の定置網である。その漁獲物は月齢10~12ヶ月の大型のスルメイカである。今年の1月も例年どおり氷見・新湊・魚津など富山湾合計で1日3~6トンの水揚げが続いている。

富山県水産研究所が令和6年冬季(1~2月)スルメイカ漁況の見通しを12月22日に公表し、富山県の定置網による漁獲量は平年(過去10年平均770トン)をかなり下回る384トンと予測された。一方、石川県水産総合センターが1~3月のスルメイカの漁況の見通しを12月15日に公表し、石川県の定置網による漁獲量は前年の162トンを上回り、過去5年平均(338トン)並みの362トンと予測された。

東京豊洲市場等の消費地市場の生鮮スルメイカの入荷の主体も、年明けは富山県産に切り替わった。令和6年能登半島地震の影響が懸念されるが、今後の水揚動向を注視したい。

(水産情報部)