トピックス

令和5年12月の海況について

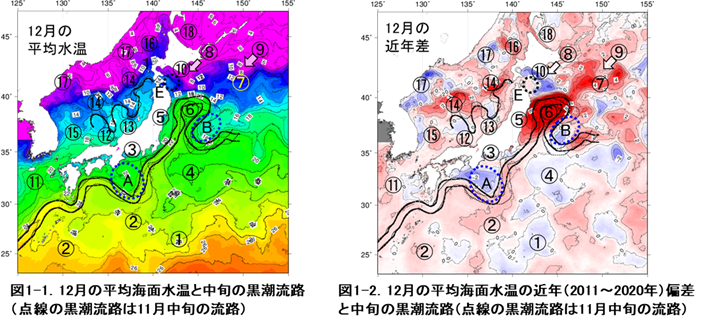

黒潮大蛇行は12月も継続したが、関東・東海沖では黒潮からの暖水波及域が縮小し、近年(2011~2020年)より低めの海域が現れた。一方、三陸沖では黒潮続流の北偏により海面水温は近年よりかなり高めの状態が続いた。

黒潮域

・黒潮流軸は、九州~四国沖では変動は小さく、前月並みに離岸したが、蛇行最南下部がやや西進して蛇行はV字型を呈した。前月に石廊崎沖に見られた屈曲部(図1-③)は消滅し、黒潮流軸は御蔵島付近を北東進して房総半島に接岸した。

・熊野灘~遠州灘(図1-③)は屈曲部が消滅して暖水波及が弱まり、海面水温が近年より高めの海域が縮小し、沿岸では低めの海域も現れた。

・黒潮外側の関東南東沖(図1-④)や小笠原周辺(図1-①)は、平年より風が弱く日射量が多かった影響で、海面水温が近年より低めの海域が縮小した。

・沖縄東沖~西日本沖(図1-②)も平年より風が弱く、日射量が多かった影響で海面水温が近年より高めの海域が拡大した。

親潮域・混合水域

・黒潮続流は、常磐沖(図1-⑤)でやや離岸し、三陸では接岸した後に南下してΩ型の流路となり、最北上部は前月同様に40°N付近に達した(図1-⑥)。

・常磐沖(図1-⑤)では黒潮続流がやや離岸したが、暖水波及が続き、三陸沖(図1-⑥)も黒潮続流の北偏の影響で、広範囲で近年より5℃以上(最大8℃)高めの状態が続いた。

・根室東沖~はるか沖(図1-⑦)の海面水温は、黒潮続流からの暖水波及が続き、前月同様に近年より2~4℃高めの海域が広がった。

・八戸沖では津軽暖流系水の暖水渦E(図1-E)がやや発達し、海面水温は近年より高めになった。一方、この暖水渦Eに阻まれた親潮系冷水は襟裳岬沖を南下し、海面水温が近年より低めの海域(図1-⑩)が離岸した

・親潮面積は平年(1993~2017年)よりかなり小さい状態が続き、第1分枝は道東沿岸に停滞し、第2分枝(図1-⑨)も暖水に阻まれて42°30′N・150° E付近に後退した。

東シナ海

・平年より風が弱く、気温が高かった影響で、海面水温は近年より高めの海域が拡大した。

日本海

・対馬暖流の勢力は平年(1993~2017年)より強め~かなり強めの状態が続いた。主な流路は、隠岐諸島沖を大和堆付近まで北上して若狭湾沖に南下し、再び能登半島沖を北上して富山湾沖に南下し、東北沖では離岸した。

・対馬暖流の蛇行北上部の影響で、海面水温は沖合(図1-⑭)では近年より2~3℃高く、対馬暖流の勢力が強かった影響で、北海道西沖(図1-⑯)や東朝鮮暖流域(図1-⑮)も1~2℃高めであった。

・山陰沖(図1-⑫)や能登半島沖~佐渡周辺の海面水温(図1-⑬)は、対馬暖流の蛇行部に南下した冷水の影響で、近年よりやや低めの海域がみられた。

・朝鮮半島北部沖や北部(図1-⑰)は平年より風が強く、日射量も少なかった影響で、海面水温が近年より低めの海域が拡大した。

オホーツク海

・平年より風が弱かった影響で、海面水温は沖合を中心に近年より1℃前後高めの状態が続いた(図1-⑱)。

今後1か月の見通し

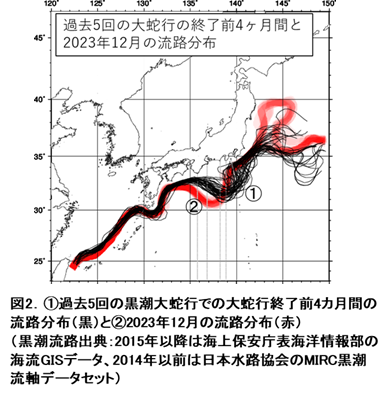

・1月12日現在、黒潮は蛇行部がやや西進して大王埼沖の30~31°Nまで南下した後、御前崎沖を北上して三宅島付近を通過している。過去5回(1975~1980年、1981~1984年、1986~1988年、1989~1990年、2004~2005年)の黒潮大蛇行の終了前4カ月間の流路分布(図2-①)は潮岬沖で接岸していた。一方、2023年12月は潮岬沖で離岸しており(図2-②)、蛇行部も西よりに位置している。このため、今回の大蛇行は少なくとも4~5月までは継続すると考えられる。

・黒潮域の今後1か月の海面水温は、熊野灘~遠州灘海域では、黒潮流軸の屈曲が1月上旬現在は遠州灘沖付近で発達傾向であるため、近年より1~2℃高めの見込みである。気象庁の季節予報では、西日本の気温は平年より高めである確率が高いことから、関東南東沖の黒潮外側域の海面水温は近年より低めの海域は縮小し、おおむね近年並で推移する見込みである。

・親潮域・混合域の今後1か月の海面水温は、気象庁の予測によると黒潮続流が2月上旬までは12月並みに北偏する見込みであるため、常磐~三陸沖は今期同様高めの状態が続き、近年より4~6℃高めの海域が広がる見込みである。

・道東~三陸北部沖は、気象庁の予測では津軽暖流系水の暖水渦は縮小する見込みであるが、黒潮続流からの暖水波及が続き、親潮も平年(1993~2007年)より弱い見込みである。このため、海面水温が近年より低めの海域は停滞~縮小する見込みである。

・日本海の海面水温は、気象庁の予測では対馬暖流が平年よりかなり強い状態が続くと見込まれ、冬型の気圧配置も弱いと予測されるため、近年より低めの海域は縮小する見込である。

(海洋事業部)