トピックス

11月におけるサンマの漁況経過

1. 2023年11月の漁況の経過

今年11月のサンマ棒受網による生鮮サンマ水揚量は7,685.7トンと前年(6,339.9トン)の1.2倍であった(表1)。11月の水揚量としては前年を上回ったが、2021年を下回り、2018年(21,006.2トン)の37%にとどまった。生鮮サンマの平均価格は297円/kgで前年の59%であった(表1)。

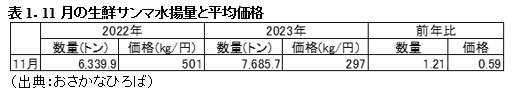

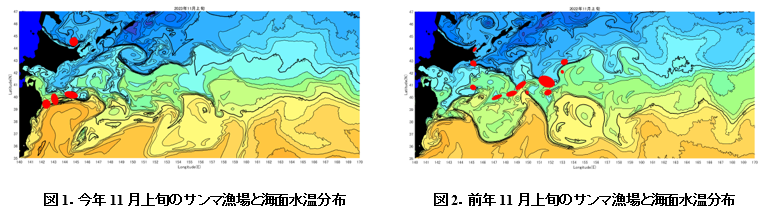

11月上旬の主漁場は、ホーツク海の知床半島西沖(漁場水温9~13℃)、襟裳岬南東90~110海里(漁場水温14~18℃)、宮古東北東50海里~釜石東10海里(漁場水温16~19℃)、久慈東130海里(漁場水温16℃)であった(図1)。前年同期の漁場よりもわが国に近く(図2)、小型船の多くが出漁した。1日1隻当たり最高漁獲量は、太平洋で12トン、オホーツク海で46トンであり、10月下旬(78トン)および前年(オホーツク海で50トン、太平洋で40トン)よりも少なかった。

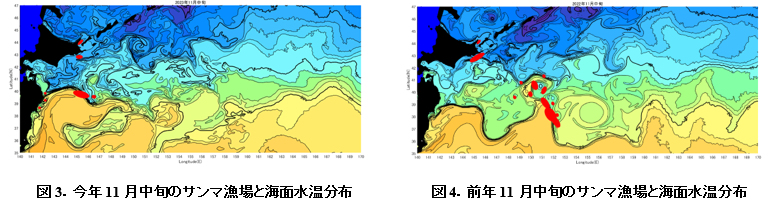

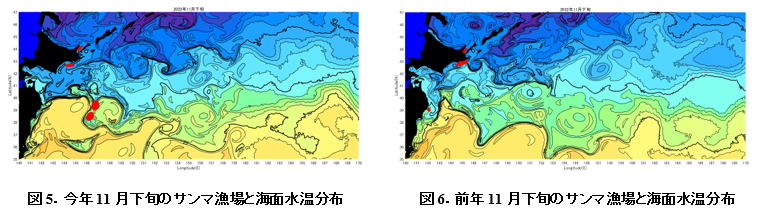

11月中旬の主漁場は、オホーツク海の羅臼沖(漁場水温9~13℃)、花咲港南20海里~霧多布南20海里(漁場水温9~10℃)、釜石東10海里~金華山南10海里(漁場水温16~20℃)、宮古東北東150海里~東220海里(漁場水温13~15℃)であった(図3)。11月上旬よりも三陸沿岸の群が薄くなったこともあり、沿岸からやや離れた海域で操業する船が多くなった。一方、前年は公海で操業する船が多かったが(図4)、今年は少なかった。1日1隻当たり最高漁獲量は、太平洋で45トン、オホーツク海で65トンであり、11月上旬および前年(オホーツク海で7トン、太平洋で29トン)よりも多くなった。

11月下旬の主漁場は、オホーツク海の羅臼沖(漁場水温10~11℃)、霧多布南15海里~釧路西南西15海里(漁場水温10℃)、釜石東~大船渡東沖の200~230海里~金華山東210海里(漁場水温13~17℃)であった(図5)。前年は時化が多く、沖合では操業出来なかったため、主漁場が道東と三陸の沿岸であった(図6)。1日1隻当たり最高漁獲量は、太平洋で57トン、オホーツク海で18トンであり、太平洋では11月中旬および前年(太平洋で35トン)よりも多かったものの、オホーツク海では11月中旬より少なく前年(オホーツク海で12トン)よりも多かった。

2. 2023年11月の漁獲物

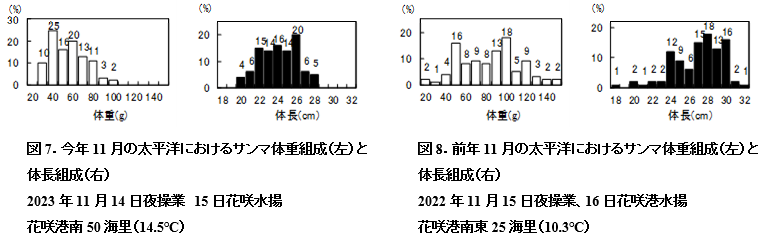

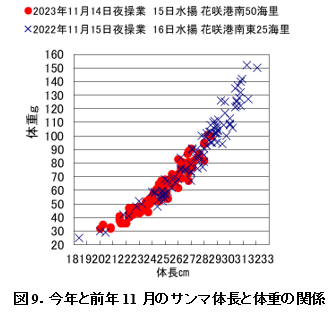

今年の11月の漁獲物は、体長が21~28cm台と幅広く、体重は30~80g台が主体であった(図7)。三陸海域では、体長27~30cm台、体重は80~110g台が主体の群れも漁獲された。前年同期の漁獲物は体長24~30cm、体重50~120gが主体であり(図8)、前年と比べると、今年は0歳魚の割合が高かった。11月14~15日における水揚物について体長と体重の関係を比較すると、今年は体長28cm以上の割合が少ないものの、体長が21~28cm台の体重は前年とほぼ同程度であった。(図9)。

3. まとめ

オホーツク海の漁場は、知床半島西沖から羅臼沖と移動しつつ、約1ヶ月持続した。三陸海域よりも0歳魚の混じりが多いものの、1歳魚の中には三陸海域よりも太った個体が混じっていた。また、三陸海域よりも1日1隻当たりの漁獲量が多いこともあり、11月上旬~中旬は許可がある船はオホーツク海で操業し、許可が無い船は太平洋で操業することが多かった。

11月中旬になり、三陸沿岸での群が薄くなると、三陸沖合まで魚群を探索するようになり、沖合にも漁場が形成された。11月下旬になり、黒潮続流とその東側にある暖水塊の間に親潮第二分枝が発達すると、親潮第二分枝が主漁場となったが、時化による休漁が多くなった。

12月に入り、親潮第二分枝の漁場の持続が期待されたが、漁獲量が少なくなり、魚体が小さくなった。そのため12月上旬で多くの船が切り上げた。12月中旬まで一部の船が残ったものの、時化が多く沖合まで操業出来ないこともあり、12月中旬は漁獲がなく全船切り上げとなった。

最終水揚量は前年を上回るものの、過去3番目に少ない水揚量となる見込みである。

(水産情報部)