トピックス

11月のさば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のさば類について

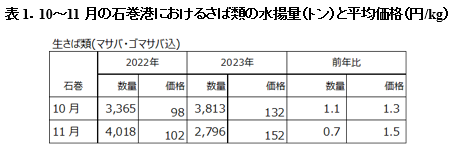

石巻港:11月の水揚量(底曳網主体)は2,796トンで前月・前年を下回った。価格は前月・前年を上回った。

銚子港:11月の水揚量(まき網主体)は2,505トンで前月を下回り、前年を上回った。価格は前月・前年を上回った。

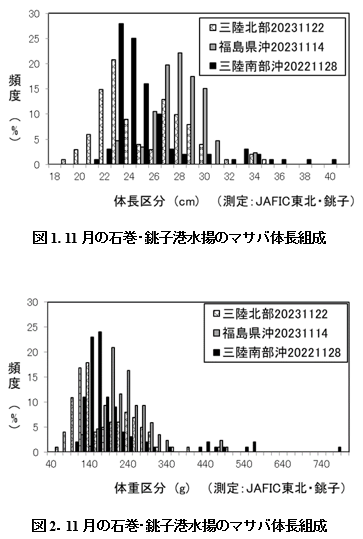

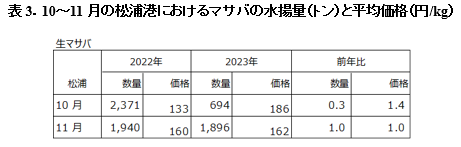

三陸~福島県沖の漁獲物は、体長(尾叉長)22~24cm、体重100~140g主体の1~2歳魚および体長27~30cm、体重200~280g主体の3歳魚が主体であった(図1、2)。

2. 東シナ海・日本海側のさば類について

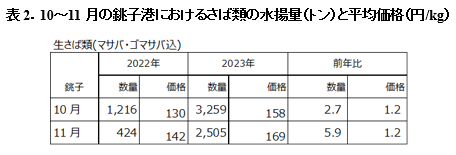

松浦港:11月のマサバの水揚量は1,896トンで、前月を上回り、前年並みであった(表3)。価格は前月を下回り、前年並みであった。

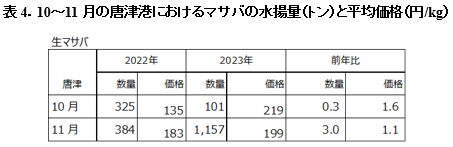

唐津港:11月の水揚量(まき網主体)は1,157トンで前月・前年を大きく上回った(表4)。価格は前月を下回り、前年を上回った。

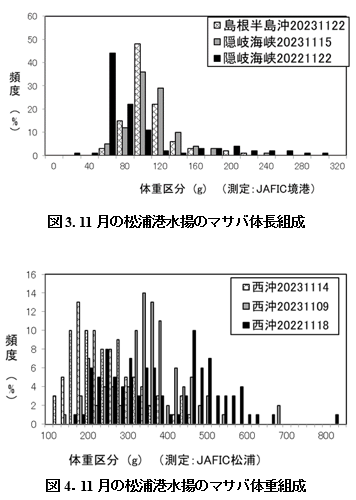

大型まき網は九州西沖海域主体に操業した。九州西沖海域の11月のマサバ漁獲量は前年と過去5年平均を上回った。九州西沖海域の漁獲物は、体長(尾叉長)24~28cm、体重160~280gの0歳魚および体長29~32cm、体重320~380gの1歳魚が主体であった(図3、4)。

3. 東シナ海・日本海側のマアジについて

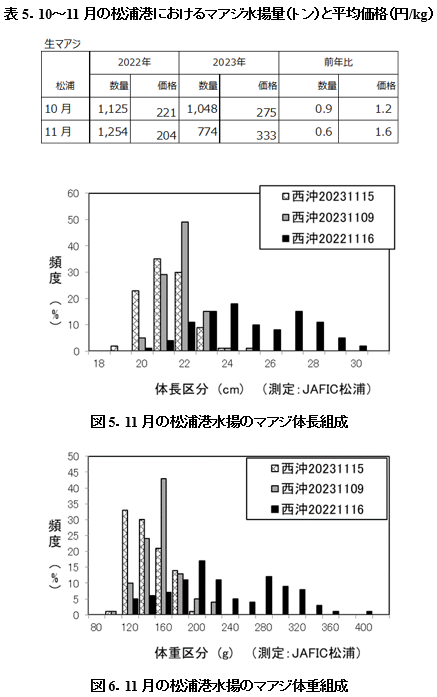

松浦港:11月の水揚量は774トンで、前月・前年を下回った(表5)。価格は前月・前年を上回った。大型まき網の漁場は、九州西沖海域主体に形成された。九州西沖海域の11月の漁獲量は前年と過去5年平均を上回った。九州西沖海域の漁獲物は、体長(尾叉長)20~23cm、体重120~180gの1歳魚が主体であった(図5、6)。

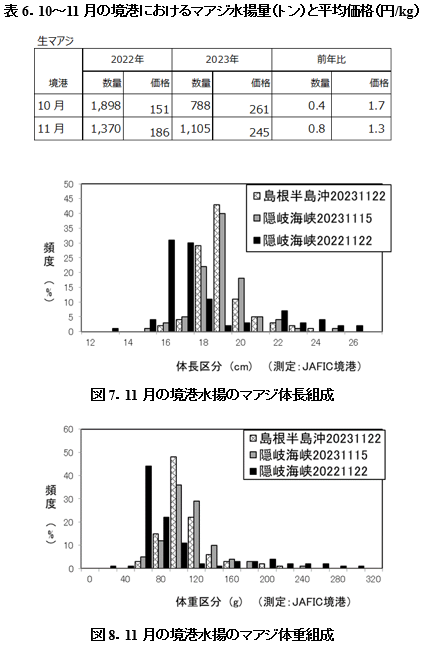

境港:11月の水揚量は1,105トンで前月を上回り、前年を下回った(表6)。価格は前月を下回り、前年を上回った。隠岐海峡および島根半島沖の漁獲物は、体長(尾叉長)18~20cm、体重80~120gの0~1歳魚が主体であった(図7、8)。

4. まとめと今後の動向

太平洋側のさば類(主にマサバ)については、底曳網主体の石巻港、まき網主体の銚子港ともに前月を下回る水揚量となった。この原因として、常磐~三陸中部海域における海洋熱波の発生や黒潮続流の接岸により、マサバの魚群の南下が遅れていることなどが考えられ、マイワシについても同様である。12月の降温による魚群の南下に期待したい。一方、まき網による東シナ海(九州西沖)の11月のさば類(主にマサバ)の漁獲量は前年を上回った。対馬暖流系群のマサバ長期漁海況予報によると、11~3月は0~1歳魚主体に前年並みの来遊量になるとされる。また、東シナ海の主漁場は対馬周辺海域となるとされる。11月の好漁が続くかどうかを注視したい。

11月の松浦港のマアジの水揚量は前年を下回り、境港も下回った。一方、まき網による東シナ海(九州西沖)の11月の漁獲量は前年を上回った。対馬暖流系群のマアジ長期漁海況予報によると、11~3月は0~1歳魚主体に、来遊量は前年並み(東シナ海)~前年を下回る(日本海)とされる。11月の水揚量は、日本海は長期予報どおりであるが、東シナ海は予報との比較を精査したい。また、上記の長期予報によると東シナ海の主漁場は、九州西沖と対馬周辺海域となるとされるため、両海域の動向に注目したい。

(水産情報部)