トピックス

10月におけるサンマの漁況経過

1. 2023年10月の漁況の経過

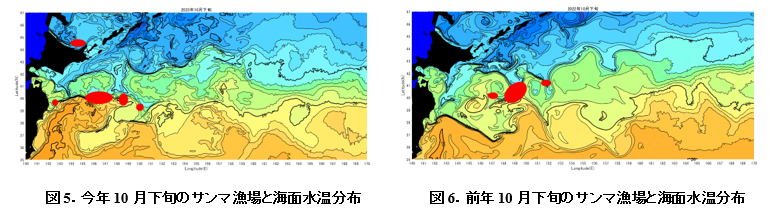

今年10月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は8,642.9トンと前年(6,355.3トン)の1.4倍であった(表1)。10月の水揚量としては2021年と2021年を上回ったが、2018年(53,491.2トン)の16%にとどまった。生鮮サンマの平均価格は469円/kgで前年の69%であった(表1)。

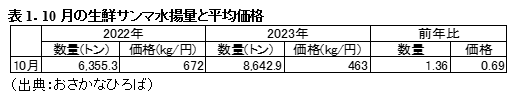

10月上旬の主漁場は、花咲港東北東420~450海里(漁場水温16~19℃)、花咲港南南東60海里~襟裳岬東南東50海里(漁場水温16~18℃)、宮古東70海里~100海里(漁場水温16~17℃)であった(図1)。前年同期の漁場よりもわが国に近い道東沿岸と三陸沿岸に漁場が形成されたため(図2)、9月下旬まで漁場が遠く出漁できなかった小型船の多くが出漁した。1日1隻当たり最高漁獲量は30トンと前年(52トン)よりも少なく、また9月下旬(47トン)よりも少なく低調であった。小型船の着業が多くなり、操業隻数が増加するとともに、公海まで魚群探索した船が少なかったことが影響している可能性がある。

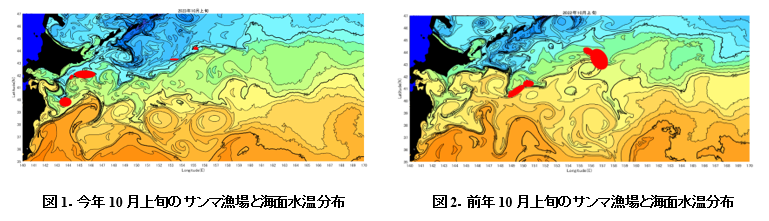

10月中旬の主漁場は、花咲港東南東230~260海里(漁場水温17~18℃)、花咲港南南東100海里~厚岸南50海里(漁場水温15~18℃)、花咲港東南210~220海里(漁場水温16~18℃)、宮古東20海里~久慈東150海里(漁場水温14~18℃)であった(図3)。10月上旬同様、前年同期の漁場よりも沿岸に近かった(図4)。1日1隻当たり最高漁獲量は66トンと前年(38トン)を上回り、10月上旬よりも多くなった。

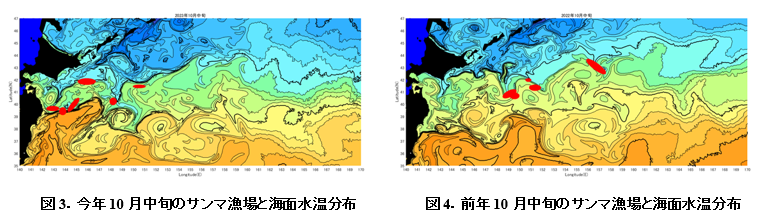

10月下旬の主漁場は、厚岸南150海里~花咲港南東240海里(漁場水温16~20℃)、宮古東30海里~釜石東25海里(漁場水温17~21℃)、オホーツク海の知床半島西沖(漁場水温9~14℃)であった(図5)。1日1隻当たり最高漁獲量は78トンと前年(31トン)を上回り、10月中旬からさらに増加した。オホーツク海における漁場形成は2年連続であり、前年(11月上旬)よりも早い時期から形成された。

2. 2023年10月の漁獲物

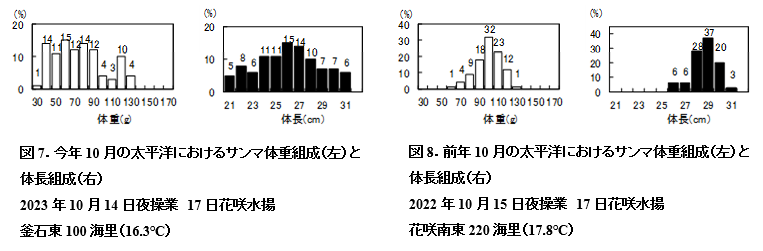

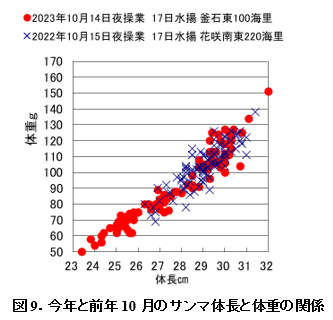

今年の太平洋における10月の漁獲物は、体長が21~31cm台と幅広く、体重は40~90g台と120g台が主体であった(図7)。前年同期の漁獲物は体長28~30cm、体重90~120gが主体であり(図8)、前年と比べると、今年は0歳魚の割合が高かった。10月17日における水揚物について体長と体重の関係を比較すると、体長27cm以上の個体の体重は前年とほぼ同程度であった。(図9)。

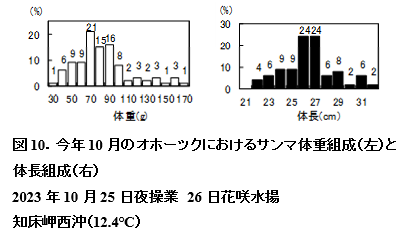

今年10月のオホーツク海における漁獲物は、体長は26~27cm台が主体、体重は50~90g台が主体であった(図10)。また、割合は少ないが、太平洋ではほとんど出現しなかった体重150~170gの個体も出現した。

3. 現状分析と今後の見通し

今年10月上旬は、道東海域に加えて三陸海域にも漁場が形成された。9月よりも日本EEZ内で操業する事が多く、前年よりも漁場が港から近いのが特徴であった。このため、小型船の多くが出漁できるようになり、大型船も漁場までの往復日数が少なくなったため、結果として前年よりも水揚量が多くなった。

今年は黒潮続流が三陸北部沖合まで張り出しており、さらに黒潮続流の東に暖水塊があるため、これまでのところ親潮第2分枝が非常に弱かった。この影響で、サンマが沖合を南下ににくい状況となっており、公海から日本のEEZに魚群が順調に来遊した。このように、漁期当初の予報よりも、海況条件は良かったと言える。

今年もオホーツク海で漁場が形成された。オホーツク海での漁獲物には、体重150g以上の太った個体も出現している。例年、オホーツク海の漁期は極めて短いため、今後オホーツク海は魚群が少なくなり、漁期終盤は三陸以南が主漁場になる。一方、沖合において11月に入り親潮第2分枝が発達してきたことから、今後は魚群が沖合域を南下し、沿岸への来遊が少なくなる可能性もある。その場合は公海に魚群を探すことになろうが、時化の状況と三陸沿岸での漁獲状況により、漁期の終盤が左右される。11月上旬で前年の累積漁獲量を上回ったものの、もうしばらく漁獲が続くことを期待したい。

(水産情報部)