トピックス

2023年9月のスルメイカ漁況について

1.9月のスルメイカ漁について

1)全国の生鮮スルメイカの水揚げ動向

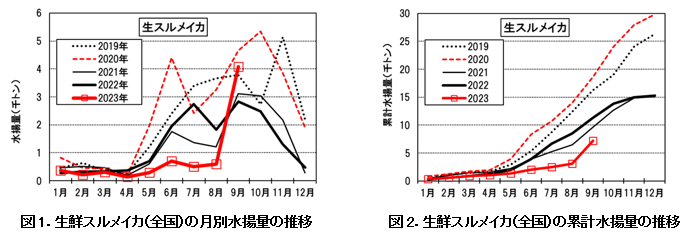

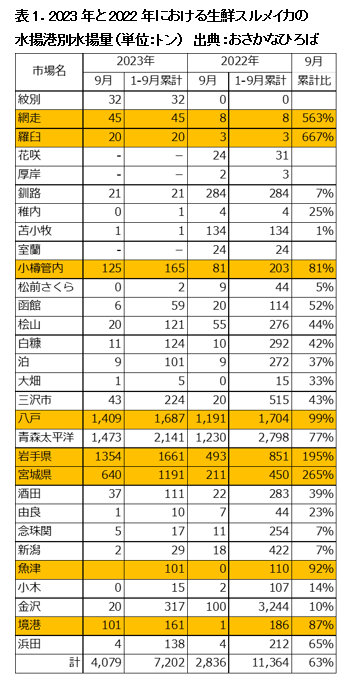

JAFIC主要港における生鮮スルメイカ(全国)の2023年9月の水揚量は4,079トンで、8月の7倍、前年同月の1.4倍と久々に好調であった(図1)。例年、6~8月はスルメイカの北上が本格化し、日本海の北陸、太平洋の三陸・道東で水揚げが本格化することから2019~2022年は2千~4千トン/月の漁獲があった。しかし、今年は日本海(秋季発生系群)・太平洋(冬季発生系群)とも資源量が過去最低水準と極めて少ない状況であった。このため、本年6~8月のJAFIC主要港の合計水揚量は500~700トン/月と2019~2022年同期の2~3割と低調であった。

本年1~9月の累計水揚量は7,202トンで、前年同期(11,355トン)の7割で、2019年同期および2020年同期の4割強であった(図2)。

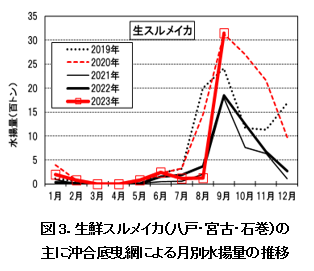

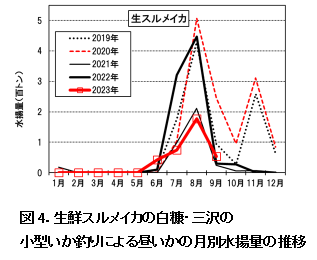

三陸の沖合底曳網によるスルメイカ漁が7~8月の禁漁期間を終え、9月1日に解禁になった。三陸の底曳網の主要港(八戸・宮古・石巻)の9月の合計水揚量は3,200トンと前年同月(1,900トン)の1.7倍と好調であった(図3)。

一方、青森県太平洋側(白糠・三沢)の昼いか主体の小型いか釣りによるスルメイカの水揚量は、例年どおり8月にピークが見られ、2019年、2020年、2022年と好漁であったが、本年は半減した(図4)。青森県太平洋側の昼釣りは三陸の底曳網と同様に水深100~200m付近で操業するため、上記のような漁法による9月の対照的な漁況の原因が注目される。その一因として、6~7月に三陸~道東~北方四島沖合で行われた表層トロール調査結果(第2回太平洋スルメイカ長期漁況予報参照)を紹介する。この調査では前年はほとんどスルメイカが漁獲されなかったが、本年は青森県太平洋側を除く三陸~道東沖で漁獲が見られた。このスルメイカ群が道東沖から三陸中部沖合に分布する親潮系水とともに青森県太平洋側を除く三陸沿岸に回遊した可能性がある。今後も、この南下群の動向の把握に努めたい。

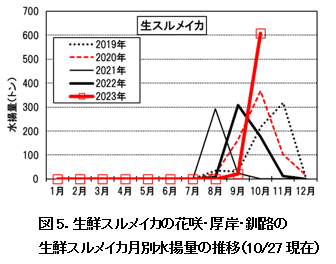

道東主要港(花咲、厚岸、釧路)の生鮮スルメイカの1~9月の累計水揚量は、2021年と2022年が300トンあったのに対し、今期は21トンとさらに低調であった(図5)。10月中旬には釧路で沖合底曳網によるスルメ漁がまとまり始め、多い日には110トンを超す水揚げがあり、10月27日現在で608トンの水揚げがあった。この好漁も上記表層トロール調査の結果と整合する。

2)生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

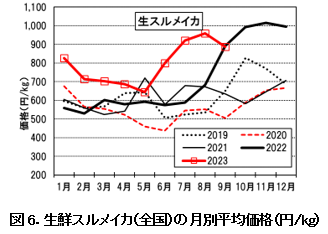

2023年9月の生鮮スルメイカの平均価格は887円/kgで、前月959円/kgの8%安、前年同月891円/kg並みであった(図6)。前年の秋以降の高値が継続しているが、これは加工原料不足を反映し、特に国産の底曳物で価格高騰が顕著であったためと考えられる。

3)各地の漁場形成の特徴

①小型いか釣り

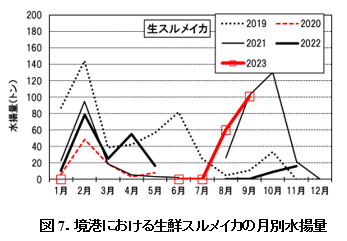

日本海の小型いか釣り船によるスルメイカは、日本海各地で不漁となる中で、9月は隠岐諸島東で唯一まとまって漁獲され、境港の水揚量が久々に好調であった。1日18~26隻前後が操業し、多い日には6千箱(発泡)の水揚げがあった。魚体は、5~6kg箱で12~15尾入の大型も目立ち、産卵後の皮イカも一時的に漁獲されたようだ。

②日本海中型いか釣り

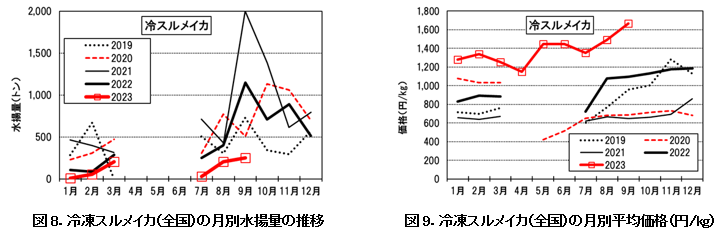

8~9月の中型いか釣り船(船凍)の日本海のスルメイカ漁場は、ロシア水域~大和堆に形成された。10月中旬現在は約38隻が大和堆付近で操業中である。8月後半はロシア水域内で月は1日1隻あたり2.8トンの好漁がみられたが、9月前半には0.8~1.4トンに低下。9月後半の漁場は大和堆の日本水域内に移ったが、0.4トンに低下した。1航海40日操業で4千箱の水揚げ。魚体は8kg入の箱で25~30尾入と50~60尾入であった。主要港の冷凍スルメイカの9月の水揚量は合計250トンで、前月並みで前年同月の1/4(図8)と少ない。平均価格は1,600円/kgで、不漁を反映して過去最高価格帯を更新した(図9)。海外イカの輸入が少ないのも高騰の要因である。

2.まとめと今後の動向等について

今年のスルメイカの小型いか釣り船と中型いか釣り船の漁況は、漁期を半分以上経過し、引き続き低調な漁況であった。今年9月までの累積水揚量は、過去最低であった前年をさらに下回った。魚価は国産イカの原料不足を反映し、高値が続いた。9月の三陸の底曳網のスルメイカ漁は好調だったが10月に入るとヤリイカ主体の漁に切り替わり、スルメイカ漁は低調となった。道東釧路の沖合底曳網によるスルメイカ漁も10月中旬に一時的に好漁となったが、下旬には早くも下火となった。海外イカの原料も期待できないことから、原料不足問題は2016年頃から8年以上も続くが、打開策がなかなか見いだせず深刻だ。

(水産情報部)