トピックス

9月におけるサンマの漁況経過

1. 2023年9月の漁況の経過

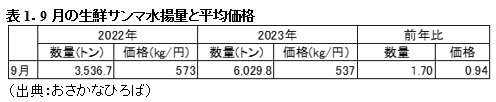

今年9月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は6,029.8トンと前年(3,536.7トン)の1.7倍であった(表1)。9月の水揚量としては2019年以降で最も多かったが、2018年(27,826.2トン)の22%と少なかった。生鮮サンマの平均価格は537円/kgで前年の94%であった(表1)。

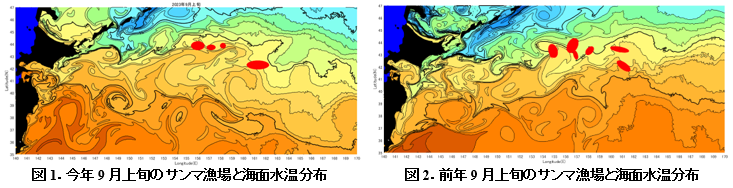

9月上旬の主漁場は、花咲港東沖340海里~東南東沖720海里(漁場水温17~22℃)であった(図1)。前年同期の漁場よりもやや北西側であった(図2)。1日1隻当たり最高漁獲量は28トンと前年(20トン)よりも多かったものの低調であった。漁場は遠く、小型船の多くは出漁できなかった。

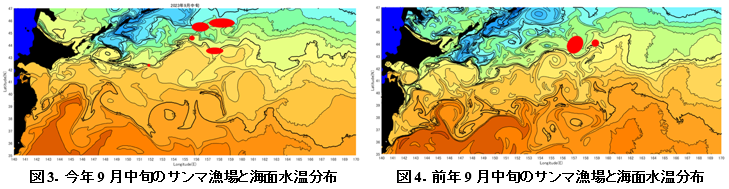

9月中旬の主漁場は、9月上旬よりも西側の花咲港東北東沖440~600海里(漁場水温15~19℃)と花咲港東沖520海里(漁場水温20~21℃)であった。漁場位置は前年同期の漁場よりも北側であった。また漁場水温は9月上旬よりも低下し、前年同期(漁場水温17~20℃)よりも低い場所にも漁場が形成された(図4)。1日1隻当たり最高漁獲量は62トンであり、9月上旬よりも多くなり、前年(39トン)よりも多かった。

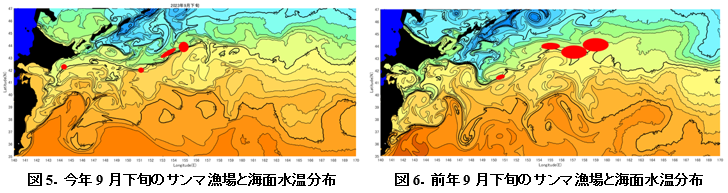

9月下旬の主漁場は、9月中旬よりも西側に広がり、花咲港東南東沖250海里~花咲港東北東沖410海里(漁場水温16~20℃)であった。また、釧路南沖30~60海里にも漁場が形成された(図5)。漁場位置は、前年同期の漁場より西側であった(図6)。1日1隻当たり最高漁獲量は47トンであり、9月中旬よりも少なくなったが、前年(39トン)よりも多かった。

2. 2023年9月の漁獲物

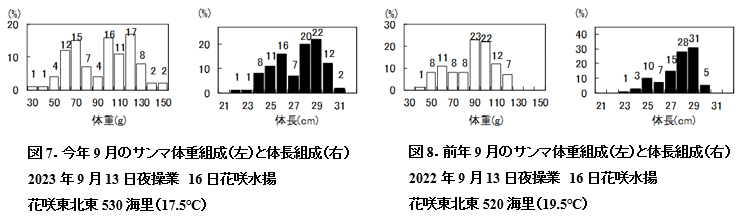

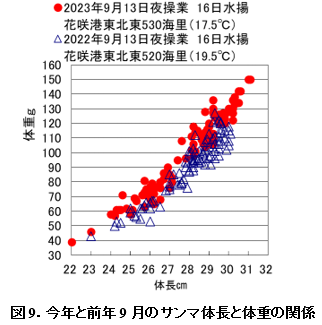

今年の9月の漁獲物は、体長は24~26cm台と28~30cm台が主体、体重は60~70g台と100~130gが主体であった(図7)。前年同期の漁獲物は体長27~29cm、体重90~110gが主体であった(図8)。前年と比べると、今年は体重120gを越える個体が多かった。9月13日夜における漁獲物について体長と体重の関係を比較すると、今年の主体である体長24cm以上の個体の体重は前年よりも重く、前年よりも太っていた。特に体長29cm以上の個体については、前年よりも10~20g程度太っていた(図9)。

3. 現状分析と今後の見通し

国立研究開発法人水産研究・教育機構が今年6~7月に公海域で行ったトロール調査から推定した経度180度以西における分布量は、前年並みの低水準であった。一方、今年9月の水揚量は、この調査結果を反映し極めて低い水準であったが、前年を上回った。今年は9月中旬になり漁場水温が若干下がってから、太った個体も出現するようになった。9月18日夜には1隻最高62トンを漁獲し、その後9月下旬にかけて1日1隻平均漁獲量が10トンを越える日も多くなった。前年よりも早く南下を開始したサンマが漁場に出現するようになり、また前年よりも漁場位置が西側であり、9月下旬には道東沿岸の釧路南30~60海里付近にも漁場が形成された。この時期、道東沿岸で漁場が形成されたのは、5年ぶりである。このように、南下開始時期が前年よりも早く魚群がまとまりやすくなったこと、漁場位置が前年よりも西側で港から近いことが、前年よりも水揚量が多くなった要因と考えられる。

10月に入り、三陸の宮古沖にも漁場が形成されるようになり、宮古沖の漁場でも体重120gを越える個体が漁獲できるようになった。黒潮続流が三陸北部沖合まで張り出しており、さらに黒潮続流の東に暖水塊があるため、親潮第2分枝が非常に弱い。この影響で、沖合においてサンマが南下ににくい状況となっており、今年は公海から日本のEEZに魚群が順調に来遊してきている。

前年よりも太った個体が漁獲できたこと、不漁ではあるが前年を上回るペースで水揚があったこと、沿岸に漁場が形成されて小型船も操業できるようになったことなど、前年よりも良い状況となっている。今後は時化が多くなるとともに徐々に魚体が小さくなり0歳魚の割合も増えていくが、不漁の中でも前年を上回る水揚量となりそうである。

(水産情報部)