トピックス

9月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

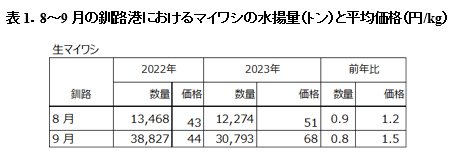

釧路港:9月のまき網による水揚量は30,793トンで、前月を上回り前年を下回った(表1)。価格は前月・前年を上回った。魚体組成は、体長15~16cm、体重40~45gの1~3歳魚主体であった。

花咲港:9月の棒受網による水揚量は2,789トンで、前期・前年を上回った(表2)。価格は前月並みで前年をわずかに下回った。

2. 日本海側のウルメイワシについて

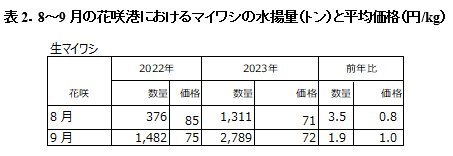

境港:9月のウルメイワシの水揚量は1,496トンで、前月・前年を大きく上回った(表3)。価格は前月を下回り、前年を上回った。

3. 日本海側のマイワシについて

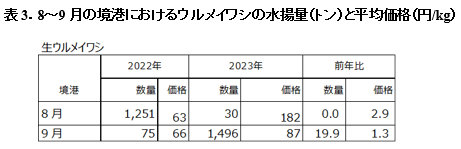

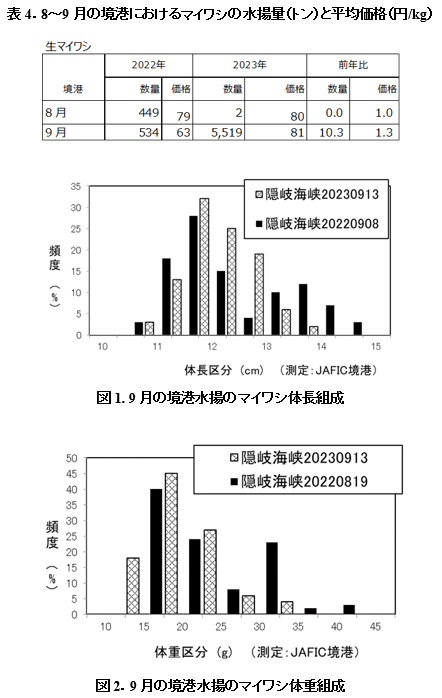

境港:9月のマイワシの水揚量は5,519トンで、前月・前年を大きく上回った(表4)。価格は前月並みで前年を上回った。隠岐海峡の魚体組成は、体長12~13cm、20~25gの0歳魚主体であった(図1、2)。9月下旬から0歳魚が多獲されるようになった。

4. 太平洋側のマサバについて

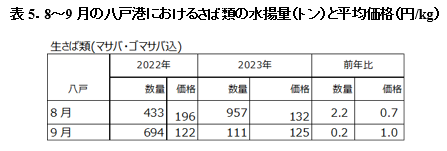

八戸港:9月の水揚量は111トンで、前月・前年を下回った(表5)。価格は前月を下回り、前年並みであった。

5. 東シナ海・日本海側のさば類について

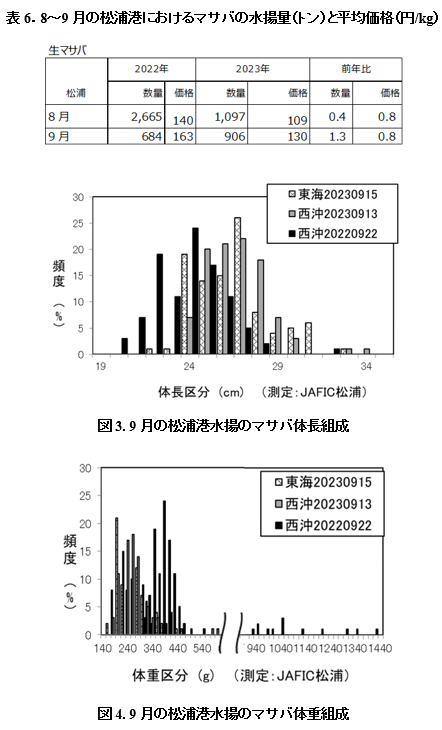

松浦港:9月のマサバの水揚量は906トンで、前月を下回り、前年を上回った(表6)。価格は前月を上回り、前年を下回った。大型まき網は九州西沖海域と東シナ海中・南部海域(東海)主体に操業した。大型まき網による九州西沖海域の9月のマサバ漁獲量は前年を上回り、過去5年平均を下回った。9月の東シナ海中南部のマサバ漁獲量は前年を上回り、過去5年平均を上回った。九州西沖海域の漁獲物の体長(尾叉長)は24~27cm、体重は200~260g、東シナ海中・南部海域の漁獲物の体長は25~28cm、体重は220~300gで小型魚が主体であった(図3、4)。

6. 東シナ海・日本海側のマアジについて

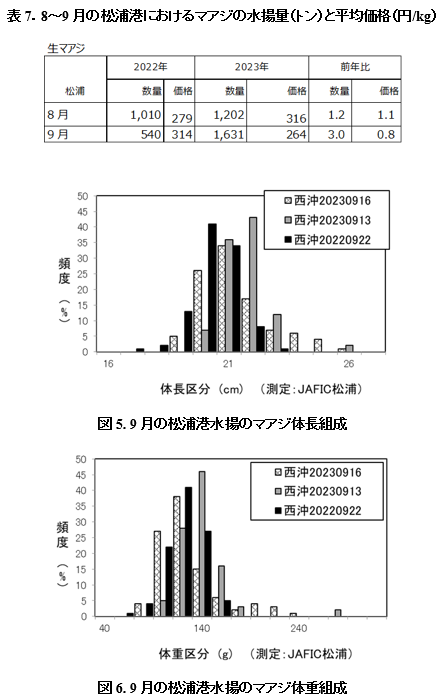

松浦港:9月の水揚量は1,631トンで、前月・前年を上回った(表7)。価格は前月・前年を下回った。大型まき網の漁場は、九州西沖海域と東シナ海中・南部海域(東海)に形成された。大型まき網による九州西沖海域9月の漁獲量は前年を上回り、過去5年平均をわずかに下回った。九州西沖海域の漁獲物は体長(尾叉長)20~23cm、体重140~160gの1歳魚が主体であった(図5、6)。

7. まとめと今後の動向

太平洋側の9月のマイワシ漁場は主に道東沖に形成された。道東沖では水温20℃前後でマイワシが漁獲されており、魚体組成も8月と変化がないため、北方四島付近からの南下群はまだ出現しなかったと考えられる。今後、水温の低下に伴い、南下群が現れ大型のものも混ざると見込まれる。境港の9月のウルメイワシとマイワシの水揚量は、前月を大きく上回った。ウルメイワシ対馬暖流系群の資源量は2020年から比較的高い資源水準であり、2022年の資源量は大幅に増加していることが好漁の要因と考えられる。10月も9月下旬に引き続きウルメイワシとマイワシ0歳魚の漁獲が続くと考えられる。

太平洋側のマサバの9月の主要水揚港である八戸の水揚量は8月を下回った。9月には黒潮続流の北上部が東偏したため、10~11月にかけて三陸沿岸・沖合への低水温の親潮系水の南下と共にさば類の漁場形成があると考えられる。東シナ海と山陰海域の9月のさば類の水揚量(漁獲量)は前年を上回り、九州西沖海域でまとまった漁獲があった。10月の漁場は対馬周辺にも形成されると考えられる。

9月の東シナ海と山陰海域のマアジの水揚量は、前年を上回った。九州西沖海域でまとまった漁獲があり、例年(2018~2022年)10月も九州西沖海域では漁獲が続くことから10月の水揚げは例年並みか、それを上回ると考えられる。

(水産情報部)