トピックス

令和5年9月の海況について

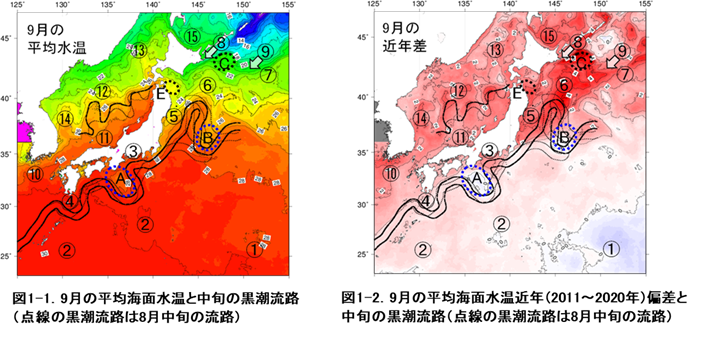

黒潮大蛇行は9月も継続した。三陸沖では黒潮続流の北偏が継続し、日本海では対馬暖流がかなり強めで、両海域とも海面水温は近年(2011~2020年)より高めが続いた。

黒潮域

・大蛇行は9月も継続したが、九州南東沖(図1-④)に小蛇行が生じ、熊野灘沖に再び屈曲を生じて熊野灘~遠州灘(図1-③)では接岸した。

・黒潮内側域の冷水渦(図1-A)は蛇行部が屈曲してやや西進した。

・9月は台風の発生が少なく、8月に台風の影響で降温した西日本沿岸~本州南方(図1-②)の海面水温は、風が弱く日射量が多かった影響により回復し、近年よりやや高めであった。

・南鳥島周辺(図1-①)では海面水温が近年より低め海域は縮小した。

・熊野灘~遠州灘(図1-③)の海面水温は黒潮が接岸した影響で近年より2℃前後高めであった

親潮域・混合水域

・黒潮続流は北上部が8月下旬に切離されて、一時的に暖水渦になったが、9月上旬に再結合して最北上部は39~40°Nに達する北偏が続いた。

・暖水渦の再結合後は黒潮続流が離岸していたが、中旬以降は常磐海域では接岸した。一方、三陸では離岸した状態が続いている。

・黒潮続流北偏の影響で、常磐沖~三陸沖海域(図1-⑥)の海面水温は近年より3~5℃高めになり、海洋熱波の状態が続いた

・三陸沿岸海域(図1-⑤)の海面水温は、黒潮続流が離岸した影響で近年より高めの状態は緩和される傾向にあった。

・道東のはるか沖(図1-⑦)の海面水温も暖水波及の影響で、近年より2~3℃高めであった。

・色丹島南東沖の暖水渦(図1-C)は北東進して縮小し、対馬暖流系水の暖水渦(図1-E)も縮小した。

・親潮面積は8月よりは回復したが、平年(1993~2017年)より小さい状態が続き、8月に引き続き親潮第1分枝(図1-⑧)は根室半島沖に停滞し、第2分枝(図1-⑨)も黒潮続流から波及した暖水に阻まれて42°N・151°E付近に後退した。

・犬吠埼東沖では黒潮続流蛇行部(図1-B)が南下した影響で冷水が南下し、海面水温が近年より低めの海域がみられた。

東シナ海

・日射量が多く風が弱かった影響で、8月の台風通過の影響は見られなくなり、海面水温は全域で近年より高めであった。

日本海

・対馬暖流の勢力は平年(1993~2017年)よりかなり強めの状態が続いた。その主な流路は、大和堆付近で蛇行して山陰西部沖に南下後、佐渡北沖で再び蛇行して東北沖では離岸した。

・対馬暖流の勢力が強かった影響に加え、風が弱く大気が暖かった影響で、海面水温は対馬暖流周辺(図1-⑫)や北海道沖(図1-⑬)を中心に近年より2~3℃高めであった。

・東朝鮮暖流の勢力も強く、朝鮮半島沿岸の海面水温は近年より2~3 ℃高めであった(図1-⑭)。

オホーツク海

・風が弱く大気が暖かった影響で、海面水温は沖合を中心に近年より2~3℃高めであった(図1-⑮)。

今後の見通し

・黒潮域では、蛇行最南下部が大王埼南沖に停滞し、黒潮大蛇行の解消時に生じる蛇行部の東進はみられていない。また、四国~潮岬沖では離岸傾向であるため。大蛇行はこの先1ヵ月も継続する見込みである。

・黒潮域の海面水温は、9月は昇温して台風の影響もなくなった。また、気象庁の季節予報では、気温は全国的に高めとされているため、海面水温の降温は弱く、この先1ヵ月はほぼ全域で近年よりやや高めになる見込みである。

・親潮域・混合域では、黒潮続流の北上部は三陸沖では離岸傾向である。また、気象庁の予測では11月下旬に切離されて暖水渦になり145°以東に東進する可能性が示されている。このようなことから、三陸北部の沿岸~沖合の145 °E付近では親潮系水が南下しやすくなり、この先1ヵ月は海面水温が近年より1℃前後低めの海域がみられる見込である。一方、三陸のはるか沖合は黒潮続流の北偏または切離された暖水渦の影響、常磐海域は黒潮続流の接岸の影響で今季同様に海面水温は2℃以上高めで推移する見込みである。

・日本海の海面水温は、対馬暖流が平年(1993~2007年)より強い状態が続く見込みで、気温も高めの予測であるため、この先1ヵ月は近年より2℃以上高めの海域が広がると見込である。

(海洋事業部)