トピックス

2023年11月09日

最近の水産の話題はこれ! 随時更新

vol.1247

記事一覧

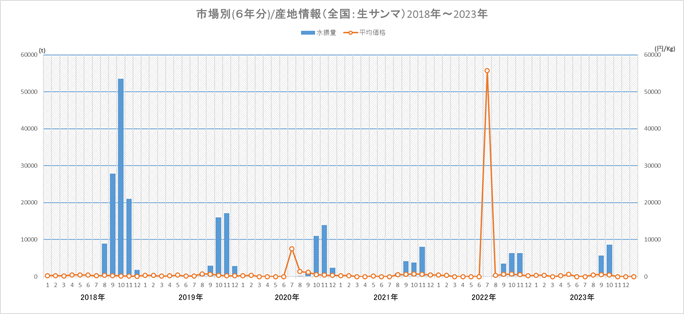

生鮮サンマ 10月漁36%増

南下群出現早く

10月の全国主要港における生鮮サンマ水揚量は前年同月比36%増の8643トンだった。9月中旬から水温が下がったことに伴い、前年より早く南下群が出現したことに加え、8月から続く西寄りの漁場形成が寄与した。

9月下旬に北海道釧路南の30~60カイリ付近、10月から岩手県宮古沖に漁場ができ、1日1隻の平均漁獲量が10トンを超える日もある。宮古沖では120グラムを超える個体も見られる。

前年は不漁だった三陸沿岸にも漁場ができ、宮城県気仙沼の漁獲増につながった。理由は黒潮続流が三陸北部沖合まで張り出し、黒潮続流の東には暖水の塊があるため親潮第2分枝が弱い。沖合への南下が難しく、公海から日本のEEZ(排他的経済水域)に魚群が来遊しているため。親潮第2分枝が徐々に発達しており今後は沖合を南下する魚群も増える予測である。

10月以降の魚体は27~30センチ、体重は80~120グラムが主体で、小型化は続いているが、10月23日夜以降に漁場が形成されたオホーツク海の知床半島西沖では140~170グラムと太平洋側よりも太った個体が混じり出している。

(みなと新聞取材)