トピックス

令和5年7月~8月中旬の海況について

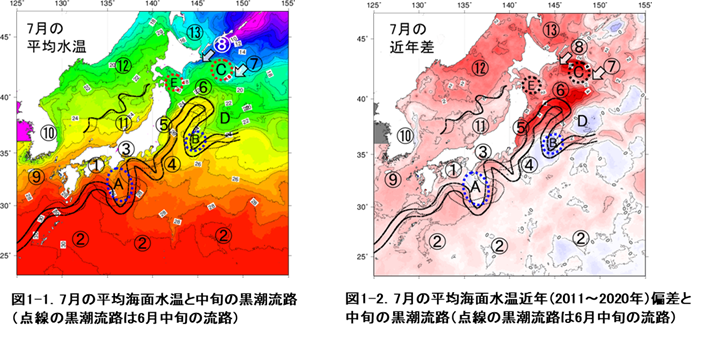

黒潮大蛇行は継続し、流路が大きく変化した。三陸~道東海域では黒潮続流の北偏が続き、日本海の高水温状態も続いた。8月中旬は台風7号の通過により、経路付近で海面水温が低下した。

黒潮域

・大蛇行は7月も継続したが、内側域の冷水渦が東進して黒潮流路は四国沖(図1-①)ではやや接岸し、熊野灘への接岸傾向は解消した(図1-A)。遠州灘では接岸が続いたが、伊豆諸島付近では小蛇行が発生して、全体としてW字型の流路になった。

・黒潮流路周辺の海面水温は、トカラ海峡付近まで30℃以上、房総半島沖まで27~28℃が北上し、6月より2~3℃前後昇温したが、黒潮外側域の伊豆諸島東沖は約4℃昇温して25~26℃となった。

・四国~潮岬沖(図1-①)の海面水温は、蛇行が東進して黒潮流路が室戸岬付近で接岸した影響で、近年(2011~2020年)より低めの海域の位置も6月の室戸岬沖からが潮岬沖に東進した。

・熊野灘周辺(図1-③)の海面水温は、黒潮流路が離岸したものの、遠州灘沖の屈曲部からの暖水波及の影響で近年より約1~2℃高めの状態が続いた。

・関東の南東沖(図1-④)では、伊豆諸島付近に小蛇行が発生して冷水が波及した影響で同諸島付近の海面水温は近年よりやや低めとなった。同諸島東沖でも黒潮続流蛇行部(図1-B)からの冷水波及の影響で海面水温が近年よりやや低めであった(図1-2④)。

・沖縄本島東沖~南鳥島沖(図1-②)の海面水温は、日射量が多く風が弱かったため、近年より低めの海域は縮小した。

親潮域・混合水域

・黒潮続流の流路は、6月同様に常磐海域では接岸気味に北上し、39°30′~40°N付近まで達する状態が続いた。

・黒潮続流は4月以降、8月中旬現在まで約4か月にわたり39°N以北に達する著しい北偏が続いている。1975~1980年の黒潮大蛇行時も39°N以北に達する北偏がみられたが、一時的であり、このように長期にわたり著しい北偏が続くことは観測史上初めてと思われる。

・黒潮続流の北上部からは前月同様に暖水が常磐沿岸(⑤)や三陸~道東沖(⑥)に波及したため、海面水温が近年より3~6℃高めの海域が広がった。また、道東海域の近年偏差が6月下旬に近年最高の+3.3℃を記録したことについてはJAIFC-EYE第319号で説明したが、7月以降も約+3℃が続いており、海洋熱波の状態が継続した。

・親潮面積は平年(1993~2017年)よりかなり狭い状態が続き、親潮第1分枝(図1-⑧)は根室半島沖に停滞し、第2分枝(図1-⑦)も黒潮続流から波及した暖水に阻まれて41°N・149°E付近に停滞した。

・道東~襟裳岬の海面水温は、近年よりはやや高めであったが、周囲より低めの水塊が南下した。

・釧路南東沖の暖水渦(図1-C)は東進し、津軽海峡東沖では津軽暖流系水の暖水渦(図1-E)が発達し始めた。

・常磐~三陸はるか沖(図1-D)の海面水温は、黒潮続流蛇行部南下のため、近年より低めの海域が広がった。

東シナ海

・梅雨明け後は日射量が多く、風も弱かったため全域で昇温が進んだが、下旬は台風5号の影響により南部の高めの海域は縮小した。

日本海

・対馬暖流の勢力は平年よりかなり強めの状態が続いた。その主な流路は、大和堆付近を通過して佐渡北沖でS字状に蛇行した。

・北陸~東北沖(図1-⑪)の海面水温は、梅雨が7月下旬まで続いた影響で近年より1℃未満の高めに留まった。一方、北部(図1-⑫)は日射量が多く、気温が高かった影響で2~3℃高めの海域が広がった。

・朝鮮半島沿岸(図1-⑩)の海面水温は近年より低めであった。これは、南寄りの風による沿岸湧昇の影響と思われる。

オホーツク海

・南部の海面水温は近年より2~3℃高めであった。対馬暖流とともに宗谷暖流の勢力が強かった可能性も考えられるが、宗谷暖流の及ぶ範囲は沿岸に限られるため、気温が高く、風が弱かった影響が大きいと思われる。

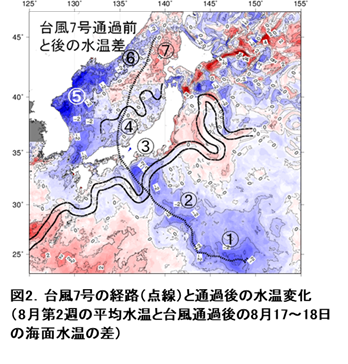

台風7号通過後の水温変化

・一般に、台風周辺では強風による海面からの蒸発や、風浪により暖かい表層と冷たい下層がかき混ぜられるため海面水温が低下する。特に、中心付近では湧昇が起こるため海面水温の低下が促進される。

・台風7号は2023年8月8日に熱帯低気圧から台風になり、8月10日頃まで西進した後、進路を北西に変えて8月15日に紀伊半島に上陸した。上陸後は速度を上げ、日本海を北東進して17日に北海道西沖で温帯低気圧に変化した。

・太平洋側では台風の経路に沿って、海面水温はおおむね2~3℃降温したが、暴風域半径の大きい台風経路の東側で海面水温が低下した範囲が広かった(図2)。

・台風が停滞して長期間影響を受けた8月8~9日の経路周辺(図2-①)は、やや速度を上げた8月10~14日(図2-②)より水温低下が目立った。

・黒潮流軸付近の水温低下は小さかったが、内側域(図2-③)は下層の冷水との混合により、最大で約4℃降温した。

・日本海では、台風7号は勢力を弱めるとともに速度を上げたため、風や風浪の影響が小さかったと考えられるが、太平洋側と異なり台風経路周辺(図2-④、⑦)や経路の東側より台風経路の西側の朝鮮半島北部(図2-⑤)~沿海州沖(図2-⑥)で降温が大きい傾向がみられた。

・朝鮮半島沿岸では、同半島を縦断した台風6号の影響が残っていた可能性も考えられる。しかし、朝鮮半島北部沖~沿海州沖では、夏季には低温の日本海固有水の上に高温低塩分の軽い水がごく薄く乗っている海洋構造であるため、台風通過にともなう強風や風浪により、かき混ぜられて水温低下が大きかったと思われる。

・一方、対馬暖流の流軸周辺や日本列島沿岸には水深100mでも対馬暖流系水が分布するため、台風経路や暴風域半径の大きい台風の東側に当たったにもかかわらず、台風通過後の水温低下は小さかった(図2-④)。

・北海道西沖(図2-⑦)は台風経路に近いにもかかわらず台風通過前より昇温していた。台風通過直後のため観測データが少なかった影響も考えられるが、この海域には対馬暖流系水が分布しているうえ、台風通過の直前まで気温が高い状態が続き、昇温が進んだため、台風通過による降温が相殺されたことが考えられる。

・北海道西沖(図2-⑦)の海面水温は台風通過後は停滞気味であるが、沿海州沖(図2-⑥)は再び昇温している。これらの海域は、スルメイカ漁場となる可能性があり、今後の水温の推移を注意してみていく必要がある。

(海洋事業部)