トピックス

令和5年6月の海況について

5月に引き続き、三陸~道東海域や日本海では高水温状態であった。

黒潮域

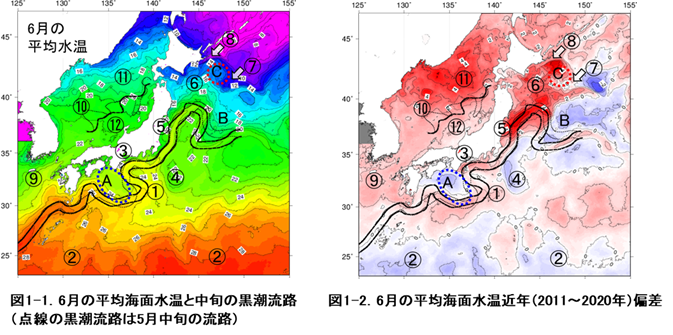

・大蛇行は6月も継続し、黒潮流路は四国沖で屈曲を伴いながら離岸し(図1-A)、前月に引き続いて紀伊半島沖でS字状に蛇行して熊野灘~遠州灘に接岸した後、三宅島~御蔵島付近を通過して房総半島に接岸した。

・黒潮流路周辺の海面水温は、伊豆諸島以西では5月よりおおむね1℃昇温し、26℃が九州東沖まで北上し、25℃は潮岬~伊豆諸島南西沖まで東進した。伊豆諸島北部~房総半島は23 ~24℃で約2℃昇温した海域もみられた。

・四国~潮岬沖(図1-A)の海面水温は、黒潮流路が離岸した影響で低温水が広がり、近年(2011~2020年)より1~2℃低めであった。一方、熊野灘や遠州灘周辺(図1-③)の海面水温は、5月同様に黒潮流路が接岸したため、近年より高めとなり、特に熊野灘沿岸では約2℃高めの海域もみられた。

・伊豆諸島南沖(図1-①)の海面水温は、黒潮蛇行の張り出し部から東側に暖水が波及したため、やや高めであった。

・沖縄東沖~南鳥島沖(図1-②)の海面水温は、5月の台風2号の影響に加え、6月の台風3号の影響で日射量が少なく風が強かったため、広範囲で近年より約1℃低めであった。

・関東南東沖(図1-④)の海面水温は、冷水渦の影響に加えて風が強かったため、5月に引き続き近年より低めであった。

親潮域・混合水域

・黒潮続流の流路は、5月同様に常磐海域では接岸気味に三陸沖の39°30′N以北まで北上し、下旬には40°Nを超えた。これは、日本水路協会海洋情報研究センターの黒潮流軸データセットや海上保安庁の海流GISがある1955年以降では最北の記録であった。

・黒潮続流の北上部からは暖水が常磐沿岸(⑤)や三陸~道東沖(⑥)に波及したため、海面水温が近年より4~6℃高めの海域が広がり、三陸沖海域の近年偏差は6月としては近年最高を記録し、いわゆる海洋熱波の状態が継続した。

・襟裳岬~三陸沿岸の海面水温は、5月は部分的に近年より低めの海域がみられたが、6月も周囲より低めであるものの全域で近年より高めに転じた。

・釧路南東沖では黒潮続流から波及する暖水(図1-⑥)の北端付近に暖水渦(図1-C)が発達し始めた。

・常磐北部のはるか沖(図1-B)の海面水温は、黒潮続流蛇行部が南下したためか、近年より低めの海域が広がった。

・親潮面積は平年(1993~2017年)よりかなり狭い状態が続き、親潮第1分枝(図1-⑧)は不明瞭で、第2分枝(図1-⑦)も黒潮続流から波及した暖水に阻まれて41°N・149°Eに後退した。

東シナ海

・上旬の海面水温は、南部では台風2号の影響が残ったが、中旬に北部(図1-⑨)を中心に全域で近年より高めとなった。

日本海

・対馬暖流の勢力は平年よりかなり強めの状態が続いた。その主な流路は、大和堆付近のS字状の蛇行(図1-⑩)と佐渡島北沖の蛇行が縮小し、全体的に離岸した緩やかな蛇行となった。

・日本海全域の海面水温は、対馬暖流が強かった影響と平年より日射量が多かった影響で、近年より高めであった。特に大和堆北付近(図1-⑩)や沿海州沖(図1-⑪)を中心に近年より3~4℃以上高めであった。

・日本列島沿岸(図1-⑫)や朝鮮半島沿岸等の対馬暖流の沿岸側の対馬暖流系水が分布する海域の海面水温は約1℃高めにとどまった。

黒潮大蛇行の推移

前号では蛇行部の南半分が徐々に東進して、熊野灘~遠州灘沖にS字の北半分が暖水渦として切り離される可能性を示した。しかし、7月中旬現在S字状の北半分が縮小し、伊豆諸島付近にも蛇行が発生して蛇行はW字状を呈している。過去の類似した流路の変動から推測すると、伊豆諸島付近の蛇行が房総半島沖まで1か月程度かけて北上し、房総半島~鹿島灘付近で離岸が進むと思われる。

(海洋事業部)