トピックス

令和5年5月のスルメイカ漁況について

1.全国の生鮮スルメイカの水揚げ動向

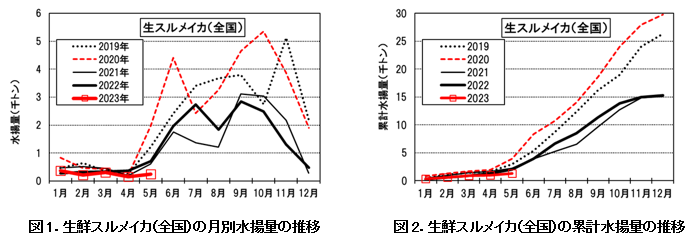

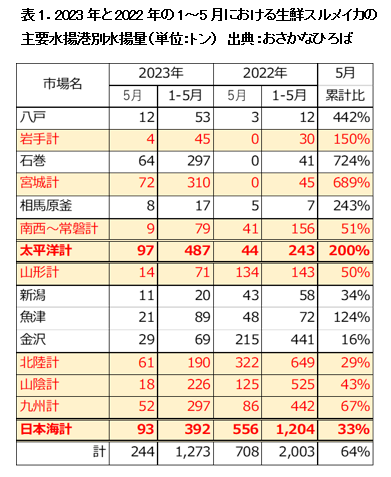

JAFIC主要港における生鮮スルメイカ(全国)の5月の水揚量は244トンで、前月から7割増加したものの前年同月の3割(図1、表1)、2019~2022年の5月平均1,127トンの2割と低調な漁獲であった。

2023年1~5月の累計水揚量(全国)は1,273トンで、過去最低だった前年同期を4割下回った(図2、表1)。太平洋側の水揚量は、5月は97トンで前年同期の2倍、1~5月累計は487トンで前年同期の2倍であった。八戸港と石巻港では沖合底曳網主体の水揚で、体重は150g前後であった。一方、日本海側の水揚量は、5月は93トンで前年同期の17%、1~5月累計は392トンで前年同期の33%であった。近年の5~6月の主漁場は能登半島の輪島沖等に形成され、石川県内の各港で水揚げし、金沢に集荷し一括でセリが行われる。金沢の1~5月累計は69トンで、前年同期215トンの16%であった。この不漁の原因は、水産研究・教育機構が5月12日に公表した第1回日本海スルメイカ長期漁況予報(https://www2.fra.go.jp/xq/)によると、能登半島以北の稚イカの分布量が少なく、資源量水準も過去最低だった前年を下回ったためとみられる。

2.生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

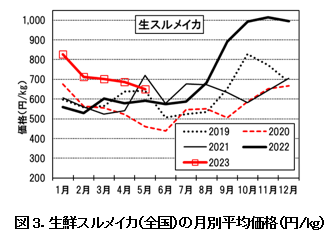

5月の生鮮スルメイカの平均価格は650円/kgで、前月686円/kgの5%安、前年同月593円/kgの10%高であった(図3)。前年9月以降の不漁に伴い価格が高騰し、前年11月には1,014円/kgとなった。中国からの冷凍スルメイカ類の輸入量が近年国内の水揚量を上回る年間4万トンに増加したこともあり、本年2月以降は650~700円/kgに低下した。

3.各地の漁場形成の特徴

①小型いか釣り

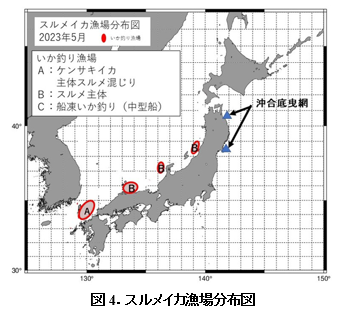

小型いか釣り船による5月の漁況は以下のとおり。壱岐諸島・対馬東~山口県見島周辺(図4-A)では、ケンサキイカ主体にスルメイカ混じり。ケンサキイカは引き続きまとまった漁獲みられ好調だったが、スルメイカは全般に低調で、20~40尾入で25~30尾入主体、バラサイズも混じり、冬季発生系群も漁獲され始めた。

日本海の漁場形成は、全般に低調だが水温が高いこともあり、小型いか釣りの主漁場は能登半島沖に形成された。水揚げの主体となる金沢での水揚隻数は例年の半数で、水揚箱数は例年の1割と極めて低調であった。5月下旬には日本海の表面水温が平年より2~3℃高いことから、群は薄いものの北上が進み、山形~新潟~佐渡~青森の小型いか釣りの水揚げが始まった。

太平洋側は5月末に下北半島で昼いか釣り漁が始まったほか、八戸港(2トン/日)や石巻港(5~10トン/日)で沖底によりスルメイカが水揚げされた。価格は、原料不足を反映し、例年の2倍となった。

②日本海中型いか釣り

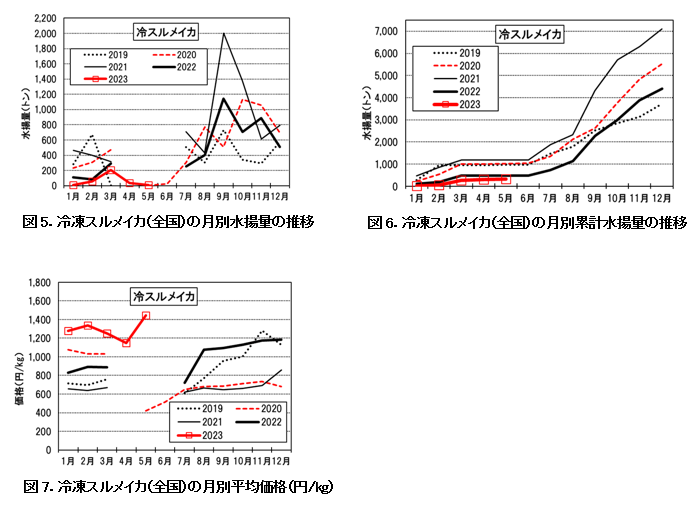

中型いか釣り船(船凍)は、3~4月は日本海のスルメイカ操業が禁漁期間であり、例年、5月の冷凍スルメイカの水揚は、浜坂の沖底による漁獲が若干あるのみである。(図5)。今期から、船凍設備を有する小型いか釣り船が、生鮮の小型いか釣り船に混じって対馬沖で操業した。このため、冷凍スルメイカが、4月は21トン、5月は10トン境港に水揚げされ、八戸に陸送された。なお、これら冷凍小型いか釣り船の水揚量は、図5と6に含まれている。冷凍スルメイカの2000~2011年の年間水揚量は4万~5万トンで安定していたが、2012年以降3万トン、2014年以降2万トン、2017年以降1万トンに激減した。2019~22年は一段と落ち込み、3.5千~7千トンで推移した(図6)。冷凍スルメイカの平均価格は2022年8月の1,000円/kgから12月には1,200円/kg、本年5月は1,400円/kgとさらに上昇した(図7)。この原因は、海外原料と差別化し、少量ながら国産原料指向の需要があったためと思われる。

4.まとめと今後の動向等について

5月の日本海の生鮮スルメイカ漁況は低調だった前年を更に大きく下回った。一方、太平洋側の水揚量は沖合底曳網主体に前年の約2倍であった。沖合底曳網は7~8月に禁漁となるが、三陸・道東では昼いか釣り漁が本格化するほか、大中型まき網によるスルメイカ・サバ混じりの操業が7月20日頃から始まる見込みである。今後の冬季発生系群の漁況に注目したい。

5月のスルメイカの価格は、国産原料不足を反映し、生鮮・冷凍とも過去最高水準であった。アメリカオオアカイカ等の海外イカの漁獲も不振であるこことから、スルメイカの価格の高止まりは当面続きそうである。

(水産情報部)