トピックス

黒潮続流の北偏と三陸沖の海面水温の上昇について

黒潮続流は2023年5月に2000年以降最も北上し、三陸沖の海面水温も近年最高を記録した。

黒潮続流の北偏が続く

2017年9月に始まった黒潮大蛇行は現在も続いている。その継続期間は5年半を超え、これまで観測史上最長と言われてきた1975年8月~1980年3月の大蛇行を上回っている。

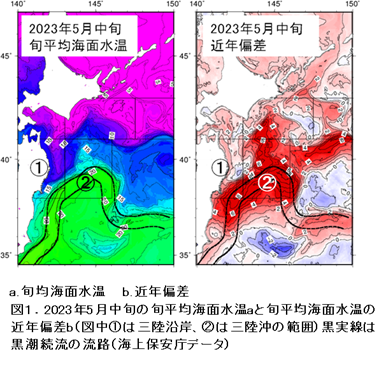

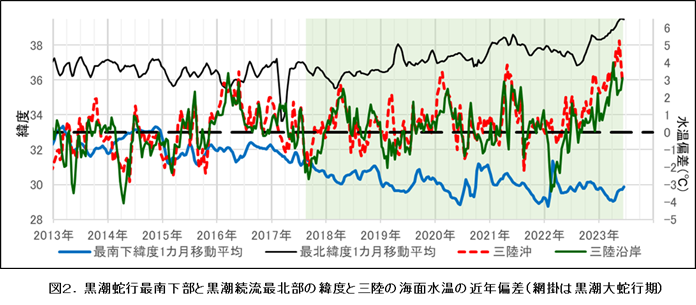

蛇行最南下部は、大蛇行の開始前の2017年の冬頃から南偏し始めたが、黒潮続流の最北上部は2018年の春頃から緩やかに北偏し始めた。直近の2023年6月上旬には大船渡沖付近の39°30′Nまで北上した(図1, 2)。これは、海上保安庁の海流GISやMIRC黒潮流軸データセットで継続的な黒潮続流のデータがある2000年以降では最北の記録である。この間、2021年前半に仙台湾沖の38°Nを超えたが、2022年前半には一旦38°N以南に南下した。2022年後半から急激に北偏が進み、2022年11月には再び38°N以北に達し、2023年4月以降は39°Nを越えた(図2)。

三陸の海面水温は近年最高に

三陸沿岸(図1-①)と三陸沖(図1-②)の海面水温の近年(2011~2020年)偏差は、2022年冬季には親潮の勢力が強く負偏差となったが、2022年後半から2023年前半に黒潮続流の北偏が強まると共に海面水温も上昇した(図2)。

2023年5月中旬には、黒潮続流の北上に加えて黒潮続流からの暖水波及も生じたため、常磐~三陸沖合の海面水温は広範囲で近年偏差が4~8℃に達し(図1b)、三陸沖海域(図1-②)は近年最高を記録した(図2)。

この三陸海域の高水温の一因として、2023年春(3~5月)の日本周辺の気温が1898年の統計開始以来最高を記録したことが指摘されている。しかし、5月中旬の気象庁の「NEAR-GOOSのTESAC報」による三陸沖の下層観測では、水深200m付近で塩分約34以上、水温の約10℃以上の黒潮系水が観測さており、直接的には黒潮続流の北偏や黒潮続流からの暖水波及が主な要因であると考えられる。

(海洋事業部)