トピックス

令和5年4月の海況について

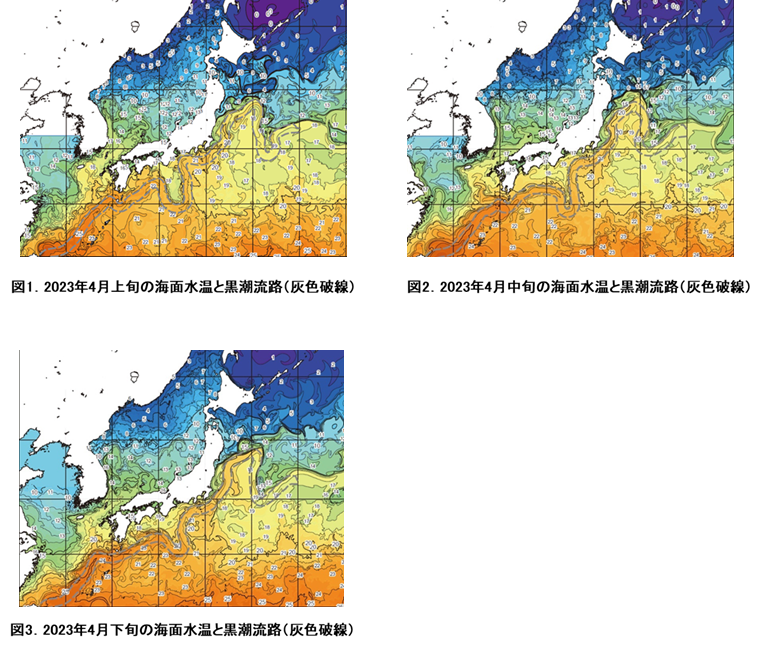

1.親潮・混合域の海面水温

4月上旬(図1):親潮第二分枝の冷水域は縮小したが、その南側で冷水域が東西に広がった。暖水の北上は弱まり、12℃の北限は宮古の緯度(39゚30‘N)まで南下した。黒潮続流の南下の蛇行部は、冷水塊の南下にともなって南下した。

4月中旬(図2):道東の南沖の暖水塊はやや降温した。この南側に広く分布していた冷水は縮小して西に移動した。その東側で暖水の北上が顕著で、41°Nで13℃台が出現した。黒潮続流の北側にあった冷水域は、三陸南部東沖から福島県東沖まで南下した。

4月下旬(図3):襟裳岬南東に北上していた暖水は勢力を弱めて降温した。親潮第一分枝からの冷水の南下の経路は不明瞭で、6℃の南限は41°N付近にあった。三陸の岩手中部以北は昇温して10℃台が広く分布した。気仙沼沖にあった暖水は縮小し、冷水が南下してきたため著しく降温した。黒潮続流の北への蛇行部分は東へ移動し、146゚E付近に南北方向に伸びる顕著な潮境を形成した。

2.黒潮域の海面水温と黒潮流路

4月上旬(図1):23℃以上が屋久島南東沖まで後退し、九州~四国沖は22℃、潮岬~伊豆諸島西沖~伊豆諸島北部は20~21℃、房総半島沖は20℃前後でおおむね3月下旬並みであった。黒潮流軸は、都井岬では離岸し、室戸岬~紀伊水道沖でゆるやかに南に屈曲して潮岬では引き続き離岸した。また、熊野灘南沖の29~30°Nで蛇行して大王埼沖で東に屈曲し、遠州灘に接岸した。その後、三宅島~御蔵島付近を通過し、房総半島にはやや接岸して常磐沖を北東進し、仙台湾沖まで北上した。黒潮内側域では、熊野灘沖や室戸岬~紀伊水道沖と土佐湾で暖水波及がみられた。

4月中旬(図2):23℃以上は九州南東沖に停滞したが、九州~四国~潮岬は22℃、伊豆諸島西沖~伊豆諸島北部~房総半島沖は20~21℃に昇温した。黒潮流軸は、都井岬では離岸し、四国~潮岬沖の30~31°Nを東進した。その後、大王埼南沖の29~30°Nで幅の狭いJ字型に蛇行し、御前崎沖でゆるやかに屈曲し、伊豆諸島北部では三宅島~御蔵付近を通過した。房総半島からはやや離岸したが、常磐では接岸しながら仙台湾沖まで北上した。黒潮内側域では、熊野灘沖や九州東岸~土佐湾で暖水波及がみられた。

4月下旬(図3):24℃以上は九州南東沖まで北上し、九州~四国~潮岬は22~23℃、伊豆諸島西沖~伊豆諸島北部~房総半島沖は21℃に昇温した。黒潮流軸は、屋久島南から四国~潮岬沖の30~31°Nを北東進した。その後、大王埼南沖の30~31°Nで蛇行し、御前崎沖でゆるやかに屈曲し、伊豆諸島北部では三宅島~御蔵島付近を通過した。房総半島からはやや離岸し、常磐では接岸し、三陸南部沖まで北上した。黒潮内側域では、遠州灘~熊野灘沖で暖水が波及し、四国沖では反流がみられた。

3.日本海の海面水温と対馬暖流の流路

4月上旬(図1):5℃以下の冷水は、朝鮮半島北部~ピョートル大帝湾沖~ロシア沿海地方にかけての海域で北に後退縮小した。10℃以上の等温線は停滞したが、北の5℃以下が北上後退したため、5~10℃の水帯の面積が拡大した。15℃以上の暖水は、朝鮮半島沿岸では3月下旬より北上し、39゚N付近に達し、山陰沿岸でも島根半島とその沖合まで分布を拡大した。対馬暖流の流軸は、隠岐諸島に接近した後、S字状に蛇行して北上した後に東に向きを変え、大和堆付近を通過した。その後、佐渡島北沖や男鹿半島西沖で、蛇行しながら東北東に流れ、津軽海峡方面に流去した。なお、対馬暖流の流路は中旬・下旬とも上旬と同様であった。

4月中旬(図2):5℃以下の冷水はおおむね停滞した。10℃以上は、朝鮮半島北部沖から日本海中央部にかけては40゚N付近までゆるやかに北上し、北海道付近では積丹半島付近まで北上した。15℃以上の暖水は、朝鮮半島沿岸では39゚N付近まで、本州沿岸では丹後半島付近まで拡大した。

4月下旬(図3):5℃以下の冷水はピョートル大帝湾~ロシア沿海地方沖に縮小した。10℃以上は、朝鮮半島北部沖から日本海中央部にかけては40゚N付近、北海道では江差付近に停滞した。15℃以上の暖水は、朝鮮半島沿岸では39゚N付近まで、沿岸では山陰東部~若狭湾付近に停滞した。

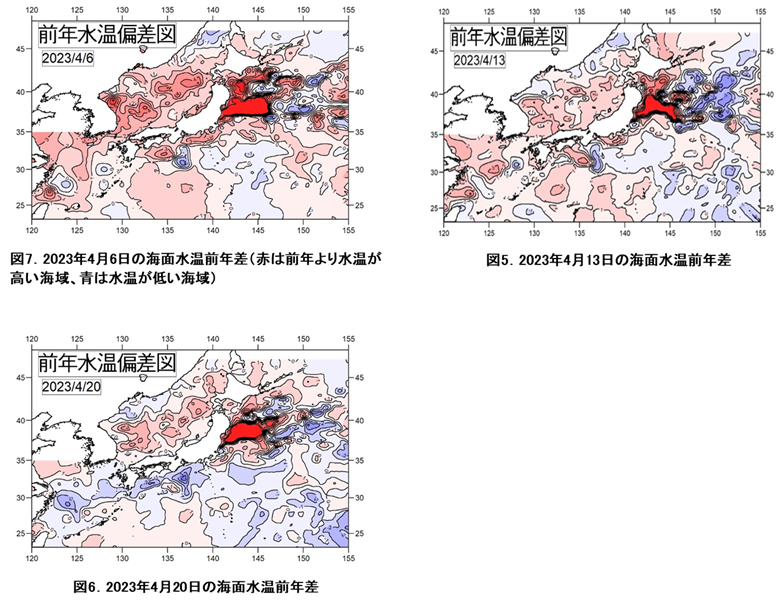

4.日本周辺の海面水温の前年偏差

4月上旬(図4):道東の南沖合および熊野灘沖合は前年より低かったが、それ以外は前年より高かった。特に三陸南部沖合~常磐の沿岸・沖合は著しく高かった。

4月中旬(図5):北方四島の南沖合および熊野灘沖合は前年より低かったが、それ以外は前年より高かった。特に三陸南部沖合~常磐北部の沿岸・沖合は著しく高かった。

4月下旬(図6):道東~北方四島の南沖合、伊豆諸島の東方沖合、遠州灘~九州南部沖合および東シナ海の中部は前年より低かったが、それ以外は前年より高かった。特に三陸南部沖合~常磐北部の沿岸・沖合は著しく高かった。

以上のように、前年と比べると、対馬暖流域はおおむね正偏差であった。太平洋側では、潮岬付近の沿岸~沖合の負偏差と三陸南部~常磐北部の顕著な正偏差とは3月下旬から継続していた。前者は黒潮大蛇行、後者は黒潮続流の北偏に起因した。

(水産情報部・海洋事業部)