トピックス

2月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

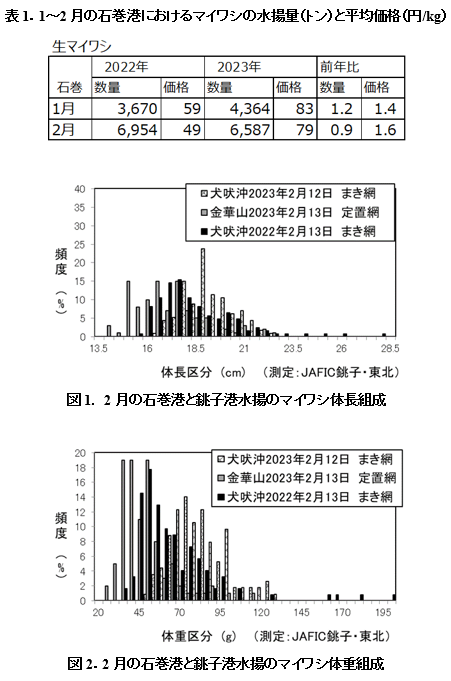

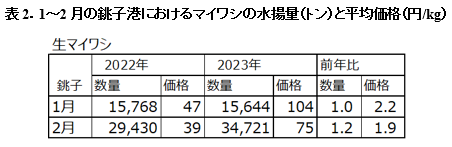

〇石巻港:2月の水揚量は6,587トンで,前月並みで前年を上回った(表1)。価格は前月並みで前年を上回った。石巻付近の定置網の魚種別水揚量の第1位は、前年12月16日以降マイワシとなったが、2月もマイワシが第1位であった。金華山付近の定置網の漁獲物は、体長15~16.5cm、35~40gモードの小型群(主に1歳魚) 、体長17.5cm、50gモードの中型群(主に2歳魚と3歳魚)主体に、体長20cm、95g以上の大型群(4歳以上)も混じった(図1, 2)。

〇銚子港:2月の水揚量は約34千トンで前月(16千トン)・前年を上回った(表2)。価格は前月を下回り前年を上回った。(図1, 2)。常磐・犬吠海域のまき網の体長組成は、金華山付近の定置網の組成よりやや大きく、1月同様に2歳以上が主体で、前年よりやや大型個体が多かった。

2. 日本海側のマイワシとウルメイワシについて

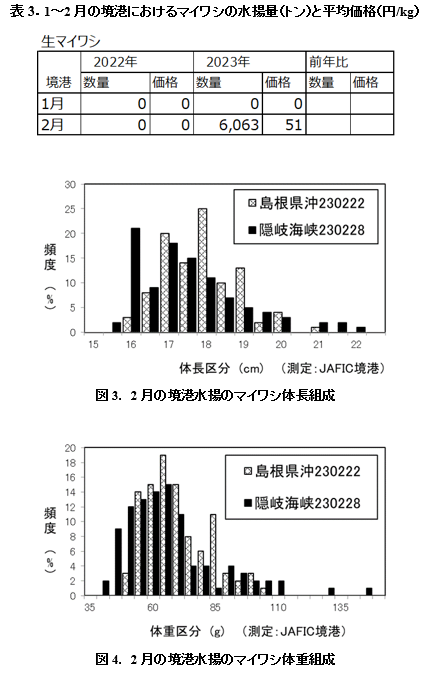

〇境港:2月のマイワシの水揚量は6,063トンで前月(水揚げナシ)・前年(水揚げナシ)を上回った(表3)。マイワシの漁獲は2月中旬に始まった。体長16~18cm、65gモードの中小銘柄(明け1歳魚)が主体で、体長19cm、85gモードの中銘柄(明け2歳魚)とそれ以上が混じった(図3, 4)。ウルメイワシの2月の水揚量は57トンであった。

3. 太平洋側のマサバについて

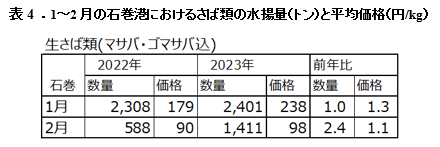

〇石巻港:2月の水揚量は1,411トンで、前月並みで前年を上回った(表4)。価格は前月を下回り前年並みであった。まき網による漁獲は散発的であった。

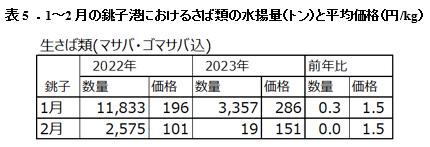

〇銚子港:2月の水揚量は19トンで前月・前年を下回った(表5)。価格は前年を上回り前月を下回った。さば類の2007~2019年のまき網による2月の水揚量は増加傾向にあったが、前年・今年とも不漁であった。本年のまき網の主漁場は前年同様に常磐~犬吠埼沖であったが、散発的であった。この一因として、常磐海域の水温が黒潮続流の北偏によりかなり高かった可能性が考えられる。前年は29~35cm、体重250~400gの大型主体であったが、本年2月の体長測定はなかった。

4. 東シナ海・日本海側のさば類について

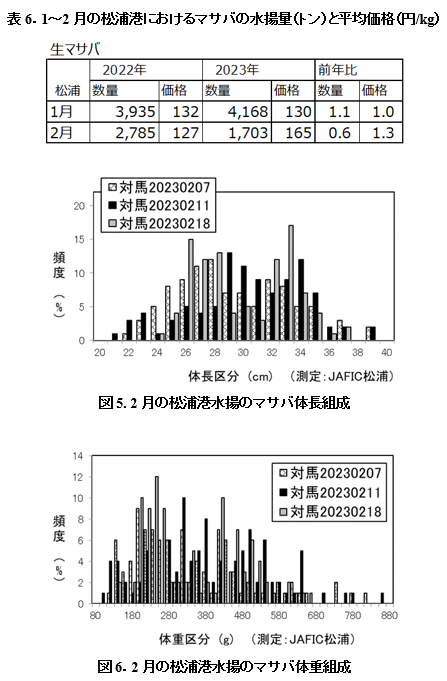

〇松浦港:2月のさば類の水揚量は1,703トンで前月・前年を下回った(表6)。この一因は、大型まき網のさば類の割当量がほぼ達成されたことが影響したと思われる。2月の価格は前月・前年を上回った。大型まき網は対馬海域主体に操業し、九州西沖海域でも操業した。大型まき網による対馬海域の2月のマサバ漁獲量は前年・過去5年平均を下回った。対馬海域(山口県沖を含む)で漁獲されたマサバの体長(尾叉長)範囲は21~39cm、対馬海域では体長26、33cm、体重140、420gにモードがあった(図5、6)。年齢で見ると対馬海域では0歳魚と1歳魚主体に2歳以上が加わった。

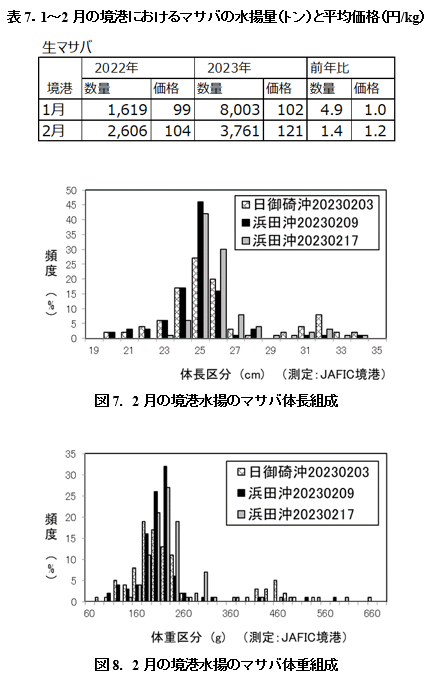

〇境港:2月のマサバの水揚量は3,761千トンで前月を下回り前年を上回った(表7)。価格は前月・前年を上回った。山陰海域では、体長25、32cm、体重220、460gモード(0歳、1歳)に大型(2歳以上)が若干加わった。対馬海域(山口県沖を含む)よりも0歳魚の割合が高かった。

5. 東シナ海・日本海側のマアジについて

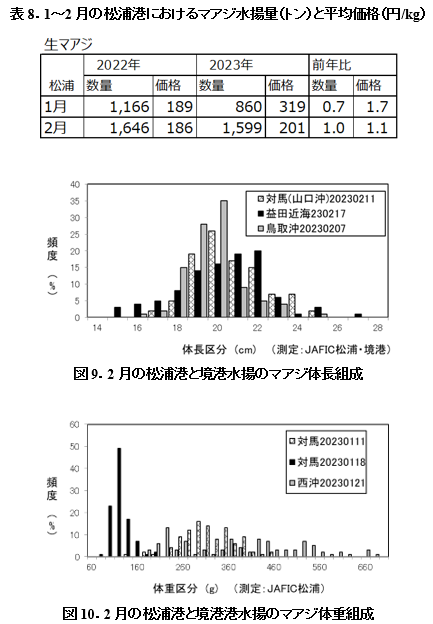

〇松浦港:2月の水揚量は1,599トンで、前月を上回り前年並みであった(表8)。2月の価格は前月を下回り前年並みであった。大型まき網の漁場は対馬海域(山口県沖を含む)を主体に、九州西沖海域にも形成された。対馬海域の2月の漁獲量は前年・過去5年を下回った。九州西沖海域の2月の漁獲量は前年を上回り過去5年平均を下回ったが、低調であっ対馬海域の体長組成は1月に加入した体長(尾叉長)20cm、体重120gモードの1歳魚が主体となり、1月に見られた2歳魚以上が姿を消した(図9, 10)。

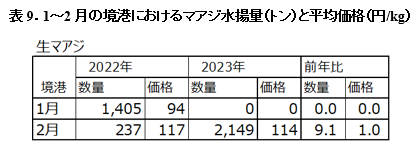

〇境港:2月の水揚量は2,149トンで、前月(水揚ナシ)・前年を上回った(表9)。価格は前年並みであった。体長組成は対馬海域(山口県沖)と同様であった(図9, 10)。

6. まとめと今後の動向

太平洋側のマイワシは順調に南下し、常磐~犬吠海域に漁場が形成された。前年10月頃からマイワシ価格の高騰したため、この海域でのまき網の狙いが、従来のマサバからマイワシに変わったものと思われる。2月の境港のマイワシ水揚量は前年を上回り、山陰のまき網船がマイワシに狙いを変えたため、3月も好漁が期待される。

全国主要港における2月のさば類の水揚量は1月に引き続き低調で、前年の14千トンを下回る11千トンだった。水揚港別にみると境港と石巻港は前年を上回ったが、長崎港・松浦港・銚子港は前年を下回った。太平洋側の漁況が低調であった原因として、高水温が影響したと思われる。東シナ海の水揚量減少は、さば類の割当量消化の影響の可能性も考えられる。3月の東シナ海のまき網の動向は、さば類の割当量の追加にもよるが、さば類は例年低調である。一方、3月の東シナ海のマアジは盛漁期であるため、期待できる。

(水産情報部)