トピックス

11月におけるサンマの漁況経過

1. 2022年11月の漁況の経過

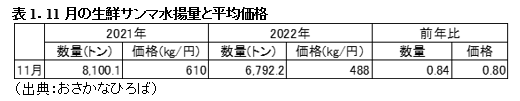

今年11月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は6,792.2トンで、前年(8,100.1トン)の84%であった(表1)。10月の1.07倍とほとんど増えず、11月の水揚量としては、1971年以降で最も少なかった。生鮮サンマの平均価格は488円/kgで10月および前年よりも安くなった。

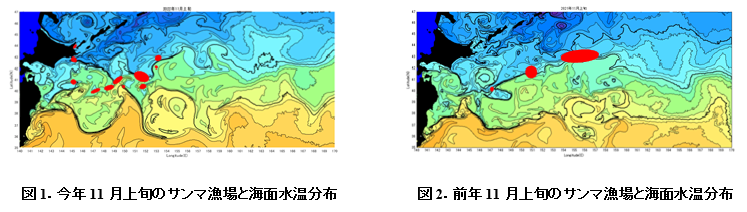

11月上旬の主漁場は、前年同期よりも西側である霧多布南沖の15海里~厚岸南沖の10海里(漁場水温11~14℃)、オホーツク海の羅臼沖(漁場水温11~13℃)、花咲港南南東沖の170~210海里(漁場水温17℃)、花咲港南東沖の220~230海里(漁場水温14~17℃)、花咲港東南東沖の310~330海里(漁場水温16~17℃)であった(図1、2)。1日1隻当たり最高漁獲量は、霧多布南沖の15海里~厚岸南沖の10海里で13トン、羅臼沖で50トン、花咲港南南東沖の170~210海里で10トン、花咲港南東沖の220~230海里で17トン、花咲港東南東沖の310~330海里で40トンであった。漁獲物の主体は、花咲港南南東~東南東沖で体重90~110g台、霧多布南沖~厚岸南沖と羅臼沖で体重60~110g台であった。

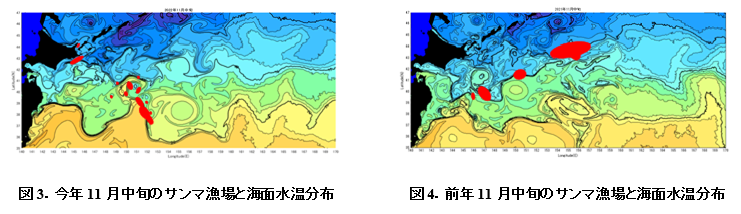

11月中旬の主漁場は、前年同期よりも西側である花咲港南沖の20海里~釧路南沖の20海里(漁場水温9~11℃)、羅臼沖(漁場水温10~11℃)、花咲港南東沖の300海里(漁場水温16~19℃)、宮古東沖の210海里(漁場水温16℃)、金華山東沖の480海里~東南東沖の500海里(漁場水温16~19℃)であった。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲港南沖の20海里~釧路南沖の20海里で11トン、羅臼沖で7トン、花咲港南東沖の300海里で12トン、宮古東沖の210海里で0.2トン、金華山東沖の480海里~東南東沖の500海里で29トンであり、11月上旬よりも少なくなった。漁獲物の主体は、花咲港南沖の20海里~釧路南沖の20海里と羅臼沖で体重50~100g台、その他の海域では体重60~110g台であり、11月上旬よりも0歳魚の混じりが多くなった。

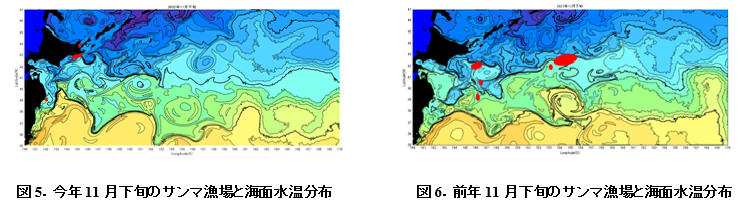

11月下旬は、時化のために公海には出漁できず、主漁場は花咲港南沖の15海里~厚岸南沖の10海里(漁場水温9~10℃)、羅臼沖(漁場水温9~11℃)、気仙沼東沖の15海里(漁場水温16℃)で、年同期とは異なりわが国の沿岸のみであった(図5、6)。沿岸域でも時化が多く、操業できない日が多かった。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲港南沖の15海里~厚岸南沖の10海里で35トン、羅臼沖で12.5トン、気仙沼沖で0.1トンであった。漁獲物の主体は体重50~100gであった。

2. 2022年11月の漁獲物

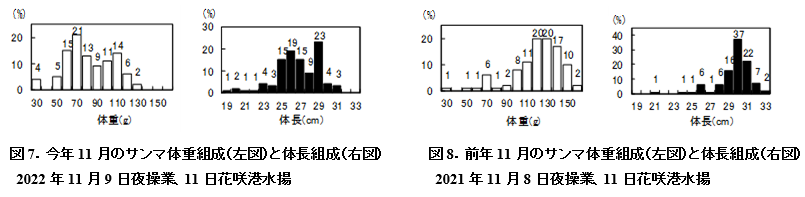

今年の11月の漁獲物は、体長29cm、体重60~110g主体であった(図7)。前年同期の漁獲物は、体長30~31cm、体重120~140g主体であり、体重150g以上が1割程度を占めた(図8)。今年は体長の主体が1~2cm短く、体重の主体が20g以上少ない。また今年は体重140g以上の個体が極めて少なく、体重140g以上の個体の混じり具合は10月よりもさらに少なくなった。

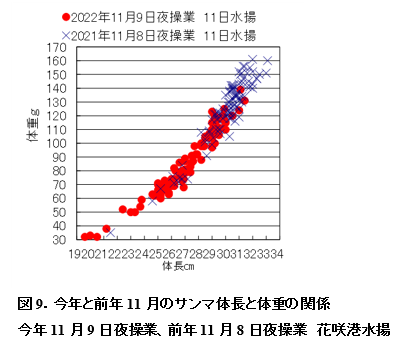

11月11日における水揚物(漁獲日は今年11月9日夜、前年11月8日夜)について、体長と体重の関係を今年と前年で比較すると、今年の方が体長および体重ともに小型の個体が多い。体長29~30 cmの体重は前年よりも軽く、前年よりも痩せていた(図9)。

3. まとめ

11月になり漁獲が上向くと期待されたが、11月中旬、下旬と漁獲量が急激に減少した。特に11月下旬は時化が多くなり、出漁できない日が多く、公海漁場へ出漁できなかったことも漁獲量急減の一因となった。前年とは異なり、オホーツク海の羅臼沖および道東沿岸に漁場が形成されたものの、この漁場の漁獲量も徐々に少なくなり、結果として11月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は前年の80%にとどまり、11月としては過去最低の水揚量となった。

前年は例年とは異なり、9月、10月、11月と漁期が進むにつれて魚体の太り具合が良くなった。一方今年は、漁期を通じて太った個体は少なく、9~11月の1歳魚の体重は90~110gが主体であった。11月に入り、漁獲物は0歳魚が主体となり、11月の価格は前年を下回った。

12月に入っても時化が多く、漁獲量が少なく、魚体も小さかった。このため12月上旬で多くの船が切り上げた。最終水揚量は、前年を下回り、過去最低となる見込みである。

(水産情報部)