トピックス

令和4年11月のスルメイカ漁況について

1.11月のスルメイカ漁について

1)全国の生鮮スルメイカの水揚げ動向

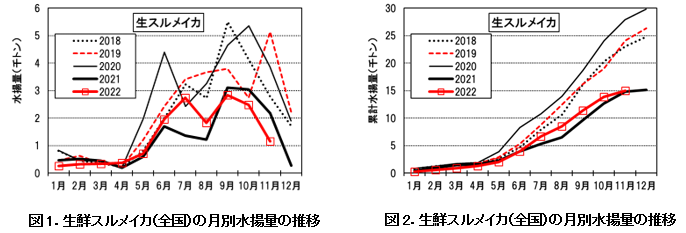

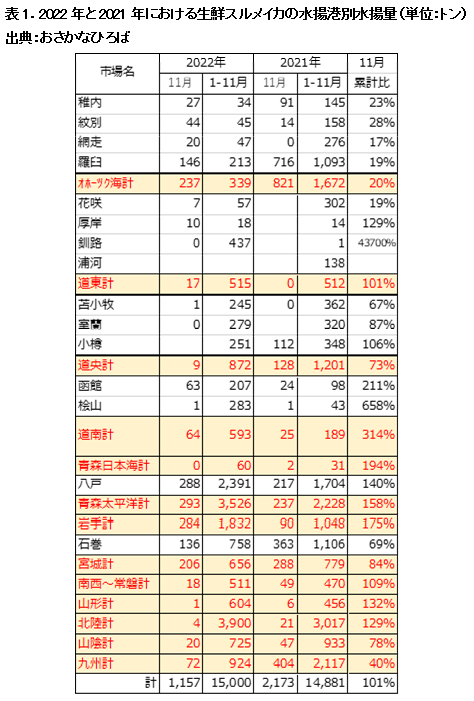

JAFIC主要港における生鮮スルメイカ(全国)の2022年11月の水揚量は1,157トンで、前月および前年同月から半減し(図1、表1)、2018~2021年の11月平均3,492トンの1/3と極めて低調であった。例年9~11月は盛漁期にあたり、各月5千トン前後の水揚げがあった。しかし、資源の減少とともに明瞭な盛漁期が見られなくなった。

2022年1~11月の累計水揚量(全国)は15,000トンで、前年同期を165トン上回ったものの(図2、表1)、2018~2020年の1~11月累計水揚量から半減した。

海域別にみるとオホーツク海(稚内~羅臼を含む)の1~11月の累計水揚量は237トンで、前年同期の2割と低調であった。11月下旬には小型いか釣り船が20隻操業したほか、定置網による漁獲も若干みられた。道央と九州も前年を下回った。一方、道南・青森太平洋側・岩手・北陸の累計水揚量は前年を上回った。

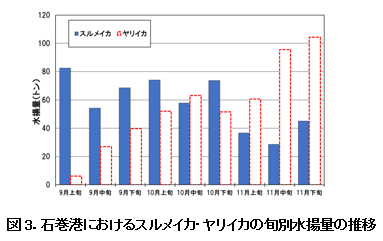

道東は515トンで前年同期並みであった。釧路は全量が沖合底曳網による漁獲で、釣りの漁獲はなかった。花咲・厚岸では釣りで漁獲されたが、昨年を下回る低調な水揚げであった。青森太平洋側~岩手では昼いか釣り漁が11月も引き続き行われ、八戸・宮古・石巻では沖合底曳網でスルメイカが漁獲されたが、11月に入るとスルメイカ主体の漁からヤリイカ漁に切り替わった(図3、表1)。

2)生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

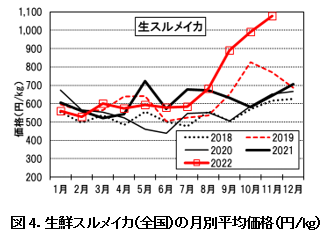

2022年11月の生鮮スルメイカの平均価格は1,078円/kgで、前月992円/kgの9%高、前年同月645円/kgの67%高であった。JAFIC調べによる2000年以降の最高価格を更新した(図4)。

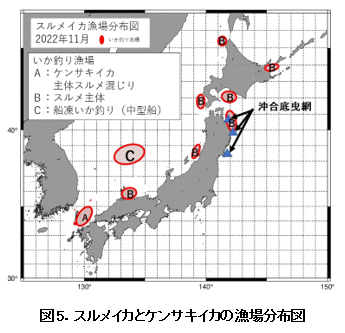

3)各地の漁場形成の特徴

①小型いか釣り

小型いか釣り船による11月の漁況は以下のとおり。壱岐諸島・対馬沖周辺(図5-A)では、ケンサキイカ主体にスルメイカ混じりで、時化が多く両種とも低調な漁況であった。日本海におけるスルメイカの北上は極めて低調で、稚内周辺で11月後半に小型いか釣りの操業が始まったが、来遊が少なく10日間ほどで終漁した。太平洋側は下北半島周辺で昼イカ漁が継続した。津軽暖流の勢力が強く、襟裳岬以西の噴火湾にも10月以降いか釣り漁場が形成されたが、11月に入ると低調となった。羅臼周辺では、今期は久々に定置網による秋サケ漁とブリ漁が好調であったが、これらの漁獲が一段落した11月下旬に釣りと定置網で一時的にまとまったスルメイカの漁獲がみられ、最大で小型いか釣り船が20隻以上操業した。11月の水揚量は146トンで前年同月の2割に留まった。

②日本海中型いか釣り

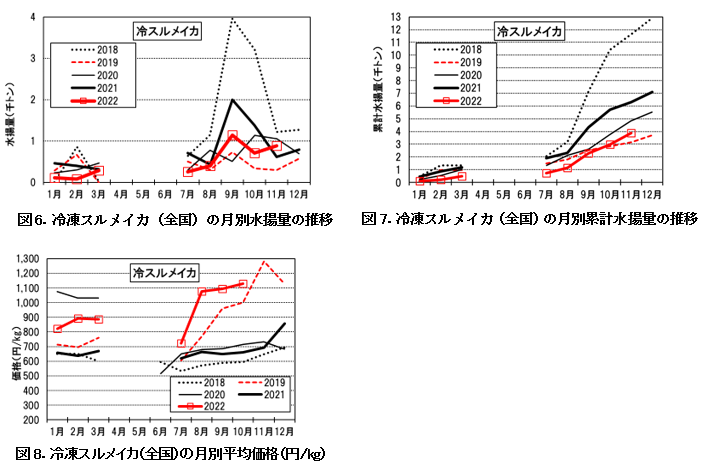

11月の中型いか釣り船(船凍)の主漁場は、前月同様に大和堆西部~隠岐諸島北に形成された(図5-C)。10月の1日1隻当たり漁獲量は1.2トン前後とまとまったが11月は0.6トンと半減し、11月末~12月初めには時化も続き0.2トンとさらに低調な漁況となった。2ヶ月の航海で、1隻当たり3.5千ケース(30トン)前後の水揚げで、例年(1万ケース(80トン)前後)の半分以下であった。主要港の冷凍スルメイカの11月の水揚量は900トンで、前月の25%増、前年同月の44%増であったが、2018年11月の7割であった(図6)。2022年1~11月の累計は3.9千トンで2018年同期の1/3であった(図6)。平均価格は8月以降1,000円/kgを超え、過去最高水準であった2019年11月の1,281円/kgに迫る価格まで高騰した(図8)。

2.まとめと今後の動向等について

今期のスルメイカの小型いか釣り船と中型いか釣り船の漁況は低調であったが、三陸の沖合底曳網で引き続き好調であった。三陸~常磐で冬季に漁獲されるヤリイカも年間2千~4千トンとまとまった漁獲があった。本邦周辺に分布するスルメイカは、日本・韓国・ロシア・中国等が漁獲している。近年漁獲が急増している中国の今期の漁獲は低調とされており、中国からの冷凍するめいか類の輸入単価は前々年の500円台から、前年は600円台に、今年は700円台後半と高騰が続いている。ペルーイカを始め、海外イカの今期の漁獲も不振ななか、三陸沖のアカイカ(ムラサキイカ)は、近年加工原料向けから鮨種等の生鮮利用が増えている。生鮮アカイカの水揚げは10月28日に1隻が1万3千ケース(約100トン)、12月6日に1隻が185ケース(約2トン)で、1200円/kgの価格を記録した。スルメイカ資源の減少と加工原料が世界的に不足する中、アカイカの生鮮利用が増加したことから、今後の需給関係が注目される。

(水産情報部)