トピックス

10月におけるサンマの漁況経過

1. 2022年10月の漁況の経過

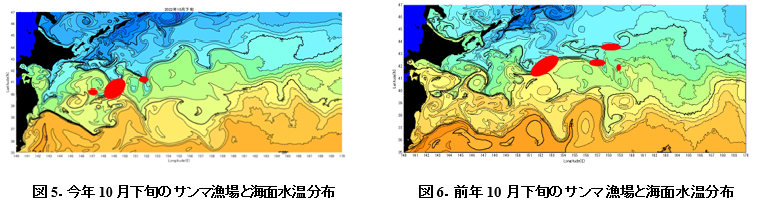

今年10月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は6,355.1トンで、前年(3,828.2トン)の1.66倍であった(表1)。9月の1.80倍と増えたが、10月の水揚量としては、1971年以降で過去2番目に少なかった。生鮮サンマの平均価格は672円/kgで前年よりも安くなったが、9月より高くなり、10月の平均価格としてはかなり高かった。

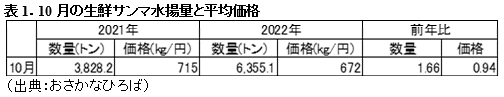

10月上旬の主漁場は、前年同様に公海に形成され、花咲港南東沖の220~230海里(漁場水温16~18℃)、花咲港東南東沖の230~270海里(漁場水温17℃)、花咲港東~東北東沖の440~510海里(漁場水温15~19℃)であった(図1, 2)。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲港南東沖の220~230海里で52トン、花咲港東南東沖の230~270海里で6トン、花咲港東~東北東沖の440~510海里で58トンであり、9月下旬よりも多く、前年よりも多かった。漁獲物は体重90~110g主体であり、9月下旬とほぼ同じであった。

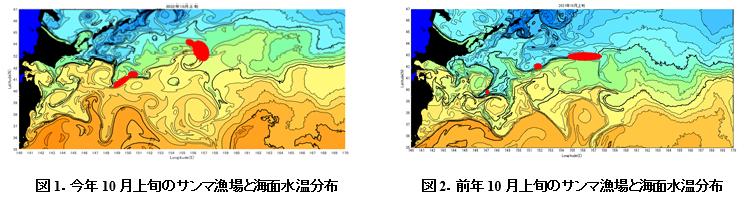

10月中旬の主漁場は、前年同様に公海に形成され、花咲港南東沖の210~230海里(漁場水温15~19℃)、花咲港東南東沖の240~300海里(漁場水温15~18℃)、花咲港東沖の400~480海里(漁場水温15~18℃)、花咲港東沖の510~530海里(漁場水温16~17℃)であった(図3, 4)。1日1隻当たり最高漁獲量は、前年より多かったものの、10月上旬よりも少なくなり、花咲港南東沖の210~230海里で38トン、他の漁場で数トンであった。漁獲物は体重90~110g主体であり、10月上旬とほぼ同じであった。

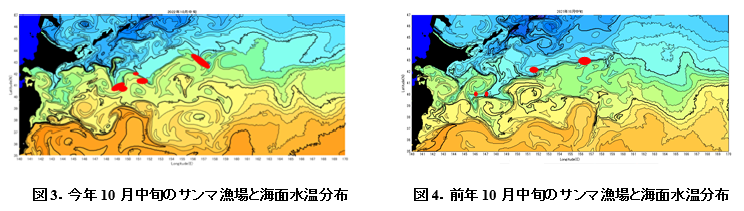

10月下旬の主漁場は、前年同期よりも西側である花咲港南南東沖の180~230海里(漁場水温16~17℃)、花咲港南東沖の210~220海里(漁場水温13~18℃)、花咲港東南東沖の290~310海里(漁場水温16~18℃)であった(図5, 6)。引き続き主漁場は公海であるが、10月中旬より西へ移動し、一部日本のEEZにも漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲港南南東沖の180~230海里で13トン、花咲港南東沖の210~220海里で31トン、花咲港東南東沖の290~310海里で24トンであり、10月中旬よりもやや少なくなり、前年よりも少なかった。漁獲物は体重90~110g主体であり、10月中旬とほぼ同じであった。

2. 2022年10月の漁獲物

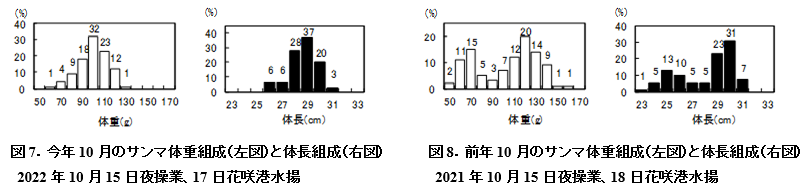

今年の10月の漁獲物は、体長28~29cm、体重90~110g主体であった(図7)。前年同期の漁獲物は、体長29~30cm、体重110~130g主体であり、体重140g以上が1割程度を占めた(図8)。今年は体長の主体が1cm短く、体重の主体が20g程度少ない。また今年は体重140g以上の個体が極めて少なく、若干混じる程度であった。一方、前年同期は体長25~26cm、体重60~70gが混じったが、今年はこのサイズの混じりは少なかった。

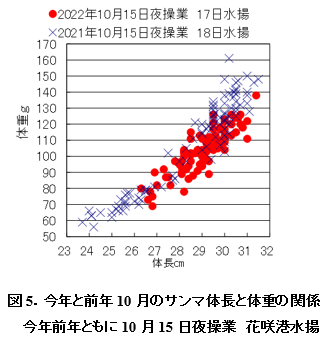

10月15日夜における漁獲物について、体長と体重の関係を今年と前年で比較すると、今年の主体である体長28~29cmの体重は前年よりも軽く、前年よりも痩せていた(図9)。また今年は体長30cn以上の個体でも体重110~120g台が多く、太り具合が悪かった。

3. 現状分析と今後の見通し

今年の10月上旬~中旬は、9月に引き続き漁獲量は少ないものの、前年と比べると魚群のまとまりは良かった。一方、1日1隻当たり最高漁獲量は10月上旬がピークで、中旬、下旬と低下し、10月下旬は前年よりも少なかった。例年、9月よりも、10月、11月と漁獲量が急激に増加するが、今年はなかなか漁獲量が増加しない。11月に入っても、引き続き全般的に群が薄い状態が続いている。

今年10月の主漁場は、海面水温15~17℃台の水帯がロシア主張200海里内から公海へと張り出した海域に分散して形成された。親潮第二分枝の先端にも漁場が形成されており、10月下旬に一時的に親潮第二分枝の先端が西へ張り出した際には日本のEEZにも漁場が形成された。これらのことから、魚群の多くがロシア主張200海里内を南下している可能性があるが、10月の漁獲状況から判断するとその量は多くないと考えられる。

今年10月の漁獲物の主体は、体重90~110gであり、9月中旬~10月下旬まで漁獲物とほぼ同じであるのが特徴である。前年は9月から11月にかけて太り具合が良くなったが、今年はその傾向は無い。前年と比べると痩せており、主体となる体長が前年より1cm程度短いことも影響して、体重140g以上の個体が極めて少ない。魚の太り具合が悪いため、まだ索餌を続けていると考えられることから、南下しようとする魚群が少なく、結果として10月に入っても魚群が薄い状況となっている可能性がある。

11月に入り、根室海峡など、オホーツク海で漁場が形成されるようになった。また少ないながらも、道東沿岸にも漁場が形成されている。前年はこの海域では漁場が形成されておらず、今年は少ないながらも親潮第一分枝に沿って魚群が南下してくる可能性がある。全国さんま棒受網漁業協同組合の発表によると、10月末までの累計水揚量は、前年をわずかに上回っている。今年の漁期も残すところ1ヶ月余りとなった。また、今後は時化が多くなり、特に沖合の漁場は時化の影響を受けやすくなる。最終的に前年を上回る水揚量となりそうであるが、最後の漁獲量の伸びに期待したい。

(水産情報部)