トピックス

9月におけるサンマの漁況経過

1. 2022年9月の漁況の経過

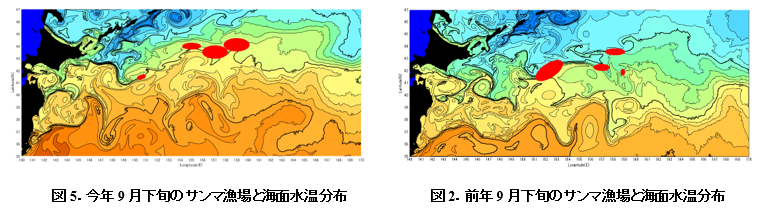

今年9月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は3,853.9トンで、前年(4,182.9トン)の92%であった(表1)。9月の水揚量としては、1971年以降で過去3番目に水揚量が少なかった(2020年955.8トン、2019年2,920.3トン)。生鮮サンマの平均価格は598円/kgで前年並みであった。

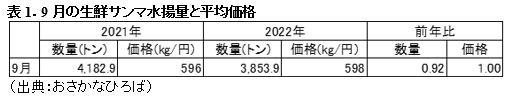

9月上旬の主漁場は、花咲港東南東~東北東沖の390~710海里(漁場水温19~23℃)であった(図1)。前年同期の漁場よりもやや北西側で、漁場水温は前年同期(漁場水温16~18℃)よりも高かった(図2)。1日1隻当たり最高漁獲量は20トンと前年を上回ったものの低い水準にとどまった。漁場は遠く、小型船の多くは出漁できなかった。漁獲物は、体重70~90g台主体で痩せていた。

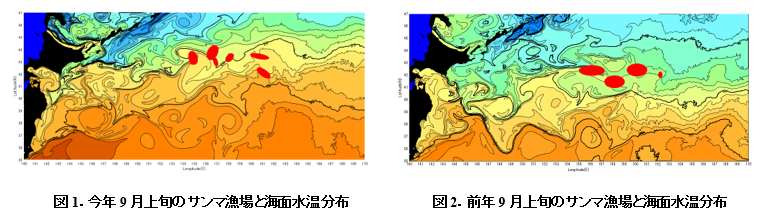

9月中旬の主漁場は、花咲港東北東沖の460~600海里(漁場水温17~20℃)であった(図3)。9月上旬に引き続き、漁場位置は前年同期よりもやや北西側であった。漁場水温は9月上旬よりも低くなったが、前年同期(16~18℃)よりも高かった(図4)。1日1隻当たり最高漁獲量は39トンであり、9月上旬より増加したものの依然として低い水準であった。漁獲物は、体重80~110g台主体で、9月上旬よりも重くなったが、前年よりも体重は軽かったは小さかった。

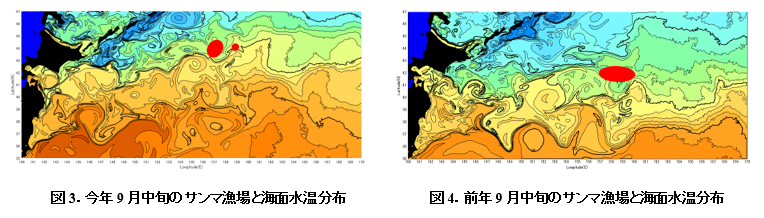

9月下旬の主漁場は、花咲港東北東~東沖の380~630海里(漁場水温16~20℃)であり、9月30日の夜に花咲港東南東240~250海里(漁場水温16~18℃)にも漁場が形成された(図5)。漁場位置は、前年同期より北東側であった。漁場水温は、9月中旬より若干下がったものの、前年同期(14~18℃)よりもやや高かった(図6)。1日1隻当たり最高漁獲量は39トンであり、9月中旬とほぼ同じで少なかった。漁獲物は、体重90~110g台主体であった。なお9月25日夜、花咲港東510海里付近で漁獲した漁獲物には他の漁場よりもやや太った個体も混じり、この頃から体重120gを超える個体も少ないながらも出現してきた。これらのことから、この頃に南下群れが出現したと考えられる。南下群の出現は、前年(おおよそ9月21日)よりも遅く、出現場所は前年よりも東側であった。

2. 2022年9月の漁獲物

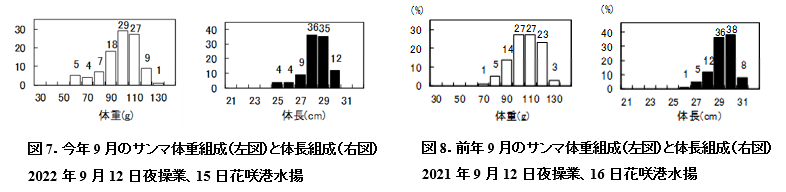

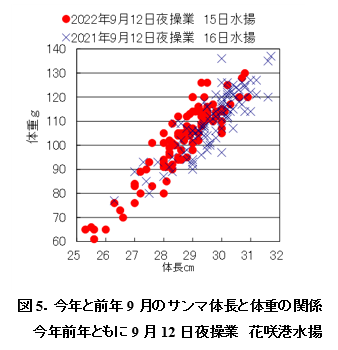

今年の9月の漁獲物は、体長28~29cm台、体重90~110g台主体であった(図7)。前年の同期の漁獲物は体長29~30cm、体重100~120g主体であった(図8)。前年と比べると、今年は体長の主体が1cm短く、体重の主体が10g程度少ない。9月12日夜における漁獲物について、体長と体重の関係を比較すると、今年の主体の大きさである体長28~29cm台の体重は前年よりも重く、前年よりも太っていることがわかる。一方、今年は体長が短く体長30cn以上の個体が少ないことから、結果として漁獲物の主体としては体重が10g程度軽くなっていることがわかる(図9)。

3. 現状分析と今後の見通し

今年の9月上旬は、8月に引き続き水温が高い所でサンマを漁獲していた。このため全般的に群は薄く、前年同様、漁獲は少なかった。今年は、9月中旬になり漁場水温が若干下がってからやや漁獲量が多くなり、漁獲物の主体も体重90~110g台に変わり9月上旬よりも型が良くなった。一方で、今年は漁獲物の主体の体長が前年より1cm程度短く、体重120gを越す個体が少ないのが特徴である。

今年は前年と比べて沖合の海水温が高いため、前年よりも漁場位置が北である。また16℃以下の水域はロシア主張200海里内にあり、公海では水温が高い。9月30日夜に花咲港東南東240~250海里(漁場水温16~18℃)に漁場が形成されたが、この場所はロシア主張200海里内から公海へ張り出している親潮第二分枝の先端である。これららのことから、魚群の多くがロシア主張200海里内を南下している可能性がある。また今年はロシア主張200海里内の操業を行えない状況であることから、サンマの南下の状態を把握しにくい状況である。

今後、水温が低下するにつれて漁場へのサンマの来遊も増えてくると思われる。親潮第二分枝の南側は暖水の勢力が強く、親潮が発達しにくい状況であるが、沿岸の親潮第一分枝は順調に発達している。うまく沿岸に魚群が入るようになると漁場が近くなり、前年を上回る漁獲も期待できる。今後の海況の推移も注目のポイントである。

(水産情報部)