トピックス

9月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇釧路港:9月の水揚量は前年同月を下回り、前月を上回った(表1)。道東まき網の漁場は9月上旬には広尾沖~厚岸沖に広がったが、中下旬には釧路沖~落石沖に東進した。1隻1日当たり漁獲量(日平均)は、上旬には50~130トン前後であったが、中下旬には90~200トンに上昇した。漁場水温は上旬では15~21℃、中旬では15~18℃、下旬には15~18℃と前月よりやや高かった。釧路港に水揚げされたマイワシの体長は16~17cm、体重45~55gにモードがあった。9月の価格は前年同月を上回った。

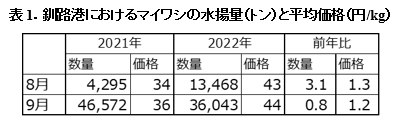

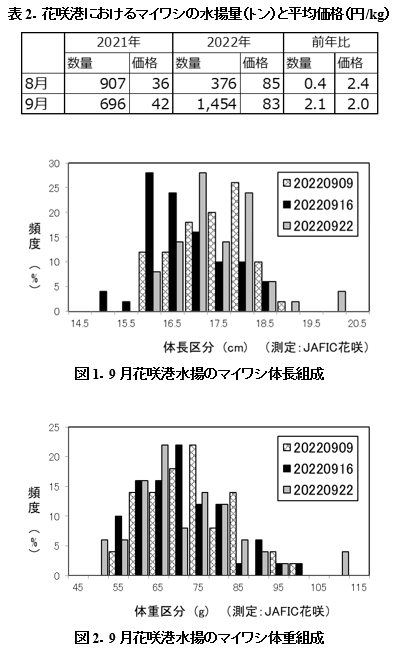

〇花咲港:9月の水揚量(棒受網主体)は前年同月と前月を上回った(表2)。水揚げされたマイワシは体長16~18cm、体重65~75gにモードがあった(図1、2)。9月の価格は前年同月の約2倍であった。

2. 日本海側のマイワシとウルメイワシについて

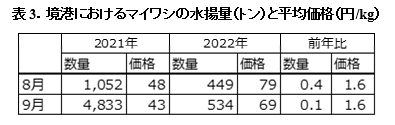

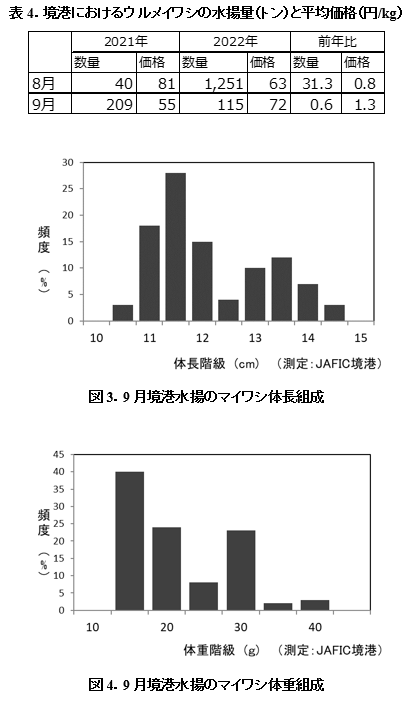

〇境港:マイワシ漁場は隠岐海峡周辺に形成され、3~7月の水揚量は各月2,000トンを超える好漁であったが、8~9月の水揚量は低調となった。9月の水揚量は前年同月を下回り、前月を上回った(表3)。魚体は体長11.5cmに主モード、13.5cmに副モード、体重15gに主モード、30gに副モードがあった(図3, 4)。0歳魚主体に1歳魚が混じったと考えられる。9月の価格は前年同月を上回った。

ウルメイワシ漁場も隠岐海峡周辺に形成され、6~8月の水揚量は各月1,000トンを超える好漁であったが、9月の水揚量は前年同月と前月を下回った(表4)。9月の価格は前年同月を上回った。

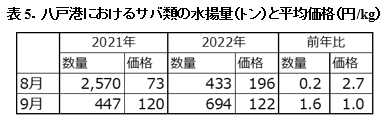

3. 太平洋側のマサバについて

〇八戸港:9月の水揚量は前年同月と前月を上回ったが、低調であった(表5)。さば類主体にスルメイカ混じりであった。

4. 東シナ海側のサバ類について

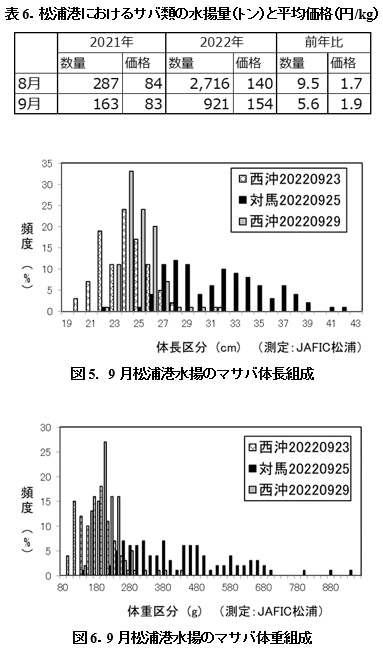

〇松浦港:9月の水揚量は前年同月を上回り、前月を下回った(表6)。九州西沖海域主体に操業があり、対馬海域でも操業された。九州西沖海域の9月の1網当たり漁獲量は前年並びに過去5年平均を下回った。九州西沖海域で漁獲されたマサバは体長24cm、対馬海域では体長28cmと32cmにモード、九州西沖海域では体重200g、対馬では260gと320gにモードがあった(図5、6)。九州西沖海域では0歳と1歳魚主体、対馬海域では1歳魚と2歳魚以上が主体と思われる。9月の価格は前年同月を上回った。

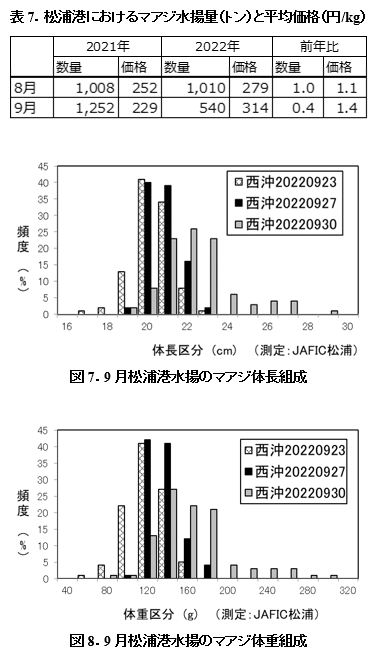

5. 東シナ海側のマアジについて

〇松浦港:9月の水揚量は前年同月と前月を下回った(表7)。漁場は九州西沖海域主体で対馬海域でも操業された。九州西沖海域の9月の1網当たり漁獲量は前年並びに過去5年平均並みであった。九州西沖海域で漁獲されたマアジは体長20~22cmにモード、体重120~140gにモードがあり(図7、8)、1歳魚主体に2歳魚以上も混じった。9月の価格は前年同月を上回った。

6. まとめと今後の動向

太平洋側の9月のまき網によるマイワシ漁場は、主に道東海域に形成され、上旬以降には広尾沖~厚岸沖まで広がったが、中下旬には釧路沖~落石沖に東進し、10月上旬も同様な漁場位置であった。魚体はまき網による漁獲物よりも花咲港水揚げ物(主に棒受網)の方が若干大型であった。また、1隻1日当たり漁獲量も9月上旬から10月上旬にかけて徐々に上昇した。今後の降温に伴い、北方四島付近以東に分布するマイワシが引き続き南下すると思われ、漁況が上向き、魚体もやや大型になると思われる。釧路港に水揚げされたマイワシは主に魚粉原料に仕向けられ、9月の価格は8月までと同様に前年より高かった。

日本海側のまき網では、6~8月にはウルメイワシが好漁であったが、9月には低調となり、マイワシの水揚量の方が多くなった。マイワシとウルメイワシの漁場は隠岐海峡周辺に形成された。マイワシの魚体は、体長11.5cmに主モード、13.5cmに副モード、体重15gに主モード、30gに副モードがあった。マイワシの0歳魚が8月に引き続き9月にも主体となり、1歳魚以上も混じった。今後はマイワシ0歳魚の成長に伴い、魚体が大型化すると予想される。

9月の東シナ海のまき網では、マサバ・マアジともに九州西沖海域中心の操業であった。マアジでは9月の1網当たり漁獲量は8月に引き続き前年及び過去5年の平均並みであった。一方、マサバの9月の1網当たり漁獲量は8月に引き続き前年および過去5年の平均より低かった。

(水産情報部)