トピックス

サンマに関する水産関係者との意見交換会

概要(気仙沼市・大船渡市)はじめに

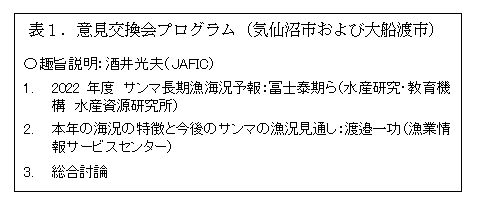

水産関係者とのサンマ関する意見交換会「最新の資源状態と漁況予報」(表1)を8月9日に気仙沼市、8月10日に大船渡市で開催しましたので、その概要をあわせて紹介します。

1. 2022年度サンマ長期漁海況予報

昨年(2021年)の日本のサンマ漁獲量は1.95万トンで、2019年から3年連続で過去最低を更新した。また漁場の沖合化が一層顕著となり、漁獲量の94.4%が公海で漁獲された(2020年は59.0%)。本年漁期の予測来遊量は昨年を上回るが、依然として低水準。漁場は公海および公海に隣接する日本EEZが中心となる見込み。漁獲物に占める1歳魚(大型魚)の割合および1歳魚の体重は昨年を下まわると予測。

2. 本年の海況の特徴と今後のサンマの漁況見通し

○海況:黒潮続流は沖合で蛇行し、沖合の北上暖水は勢力が強い。道東海域では、昨年よりも水温が高い。沿岸の親潮第一分枝は昨年より強いが、徐々に暖水が波及し後退する一方、沖合の親潮第二分枝は徐々にはっきりしてきたが、弱い状態が続く。

○漁況:漁期開始から公海での操業が続く。昨年より魚体が小さく、南下群の出現は昨年よりも遅い。南下群の出現後には西へ移動して漁獲がまとまるとみられる。10月後半から0歳魚(中・小型魚)が多く混じるようになり、本年も親潮第二分枝に沿って南下する。沖合から沿岸に親潮が差し込めば三陸沿岸も漁場となるが、漁場が出来ても極めて散発的となるだろう。以上より、本年も昨年に引き続き主漁場は沖合に形成され、漁況は昨年より若干良いものの、魚体は小さいとみられる。

3-1. 気仙沼市における質疑応答の概要

Q:本年の調査結果によるサンマの分布量の図を見ると、西の調査海域(1区)では前年などに比べてサンマの分布を示す大きな丸印が目立ち、来遊量回復の明るい兆しを期待させる。しかし、説明ではやや悲観的な予測で1歳魚の来遊割合も少なく魚体も小さいとのこと。この1区の分布が確認されても日本近海への来遊には大きく結びつかないのか?

A:数年ぶりに1区にまとまった魚群が見られた。しかし、我々の回遊モデルの中では魚体が小さいことが回遊遅れに繋がり、漁期始めに日本近海へ回遊するかどうかの予測としては良い結果が得られなかった。本年の調査では1区にまとまった分布が見られたが、以前の水準に比べればまだ少ない。昨年よりは増えたとは言え、長期データの中では低水準の範囲内にあり、まだ予断は許されない。

Q:冨士さんの漁期前調査結果からはやや悲観的な予測となったが、渡邉さん漁海況の話では、本年は海洋熱波もないとのことで後半は期待できる印象を受けた。この違いは?

A:おそらく昨年が異常すぎたと考えている。海洋熱波の影響でサンマの北上が促進され、例年とは異なる回遊を示したようだ。本年は昨年のようにいつまで経っても群れが南下してこない状況までには至らないとは思うが、基本的には群れは薄く、漁期の最後まで船間で漁獲の格差は出てくるだろう。昨年より数量としては多いが、サイズが小さいという厳しい状況が続くであろう。

Q:外国船の動向は?

A:海外イカに行かなかった船により操業が始まった。例年見られる東経160〜163度よりもかなり沖の東経168〜173度近くで操業し、型が悪いという情報が伝わっている。7月には海外イカを終えた船が参画してきている。

Q:外国船はかなり東で操業しているようだが、NPFC科学委員会での取り決め事項で、東経170度以東での操業は控えると言うことではなかったのか?

A:NPFCのサンマ保存管理措置として、0歳魚を保護するため6〜7月の東経170度以東での漁獲を禁止することが奨励されている。しかし、これはあくまで努力目標であるので一部のメンバー国等の船は東経170度以東で操業しているのが実態である。

Q:3年くらい先までの長期予報は可能か?

A:それは難しい。サンマの寿命は2年しかなく、1、2世代先の予想は不可能に近い。例えば、今年は0歳魚は多いが、翌年1歳魚が多くなるかと言うと、必ずしもそうとはいえない。

Q:今季、体重150gのサンマが獲れる確率はどれくらいか?

A:出現の割合として考えると、一部はそのような魚が混じることは十分考えられる。しかし、その割合は少ないだろう。

Q:今年の水揚量はどのくらいになりそうか?

A:来遊量としては条件が整えば少なくとも昨年を上回るとは考えているが、水揚量についての具体的な数字を示すことは難しい。

Q:以前に、サンマが大きくならない原因はサンマの餌環境が悪いとの説明をしてくれた。本年あたりはどうなっているのか?

A:本年のサンマの餌生物の情報についてはまだ調査分析中である。感覚的な情報としては、サンマが北上する調査海域では主たる餌のカイアシ類は少ない印象がある。そういう意味ではサンマの餌は十分ではないと考える。以前、サンマが分布していた海域には、最近はマイワシやマサバが分布しており、餌の競合が起きている可能性もある。

3-2. 大船渡市における質疑応答の概要

Q:本年と昨年の調査結果を比較すると、本年は1区の1歳魚の分布が昨年に比べて明瞭だ。しかし、サイズが小さいことから来遊してこないとの理解で良いのか?

A:おおよそその通りだが、やって来ないわけではなく来遊のタイミングが遅れるだろうと考えている。注意すべき事は、昨年は逆に2区にまとまって分布していたが、本年はそうなっていない。そういう意味では1区だけを見て資源が増加したと考えない方が良い。

Q:調査で0歳魚の獲れ具合がよかったようだが、来年に向けて結びつくのだろうか?

A:ご指摘の通り、今年は0歳魚が比較的多かった。ただ、0歳魚の多かった年の翌年に1歳魚となって来遊して、まとまって獲れるかというと必ずしもそうならない年もあった。そういう意味では安心できないとみている。

(海洋事業部)