トピックス

サンマ、マイワシ、マサバに関する水産関係者との意見交換会

概要(根室市・釧路市)はじめに

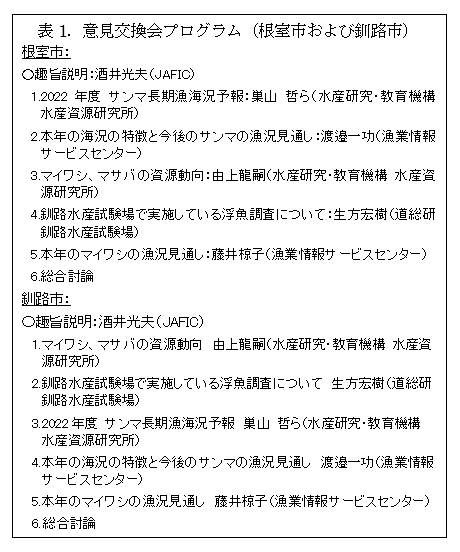

水産関係者とのサンマ、マイワシ、マサバに関する意見交換会「最新の資源状態と漁況予報」(表1)を8月3日に根室市、8月5日に釧路市で開催しましたので、その概要をあわせて紹介します。

1. 2022年度サンマ長期漁海況予報

昨年(2021年)の日本のサンマ漁獲量は1.95万トンで、2019年から3年連続で過去最低を更新した。また漁場の沖合化が一層顕著となり、漁獲量の94.4%が公海で漁獲された(2020年は59.0%)。本年漁期の予測来遊量は昨年を上回るが、依然として低水準。漁場は公海および公海に隣接する日本EEZが中心となる見込み。漁獲物に占める1歳魚(大型魚)の割合および1歳魚の体重は昨年を下まわると予測。

2. 本年の海況の特徴と今後のサンマの漁況見通し

○海況:黒潮続流は沖合で蛇行し、沖合の北上暖水は勢力が強い。道東海域では、昨年よりも水温が高い。沿岸の親潮第一分枝は昨年より強いが、徐々に暖水が波及し後退する一方、沖合の親潮第二分枝は徐々にはっきりしてきたが、弱い状態が続く。

○漁況:漁期開始から公海での操業が続く。昨年より魚体が小さく、南下群の出現は昨年よりも遅い。南下群の出現後には西へ移動して漁獲がまとまるとみられる。10月後半から0歳魚(中・小型魚)が多く混じるようになり、本年も親潮第二分枝に沿って南下する。沖合から沿岸に親潮が差し込めば三陸沿岸も漁場となるが、漁場が出来ても極めて散発的となるだろう。以上より、本年も昨年に引き続き主漁場は沖合に形成され、漁況は昨年より若干良いものの、魚体は小さいとみられる。

3. マイワシ、マサバの資源動向

○マイワシ(太平洋系群):2019~2021 年の日本の漁獲量は60万トンで横ばいとなる一方、ロシア・中国の漁獲量は増加傾向にある。資源量・親魚量は緩やかな増加傾向が続いている。2018年生まれ群が極めて多く、2019年以降も加入量が多い。道東海域での漁獲年齢(サイズ)は3歳以下(80g未満)が主体となり、道東~三陸への来遊量は昨年並み、もしくは上回るだろう。

大中型まき網漁船の魚群探知機を活用した調査の結果、道東のマイワシの資源密度指数は、2019~2020年の3年間では2019年が最も高く、次いで2021年、2020年となった。さらに、9月中旬~10月下旬の旬別推移をみると10月下旬に最高となり、マイワシが北方から道東へ南下したとみられた。

○マサバ(太平洋系群):2018~2021年の日本の漁獲量は減少傾向にある一方、ロシア、中国は横ばいである。資源量・親魚量は増加傾向で、2018年生まれ群が極めて多く、2020年生まれ群も多い。本年も道東沖沿岸への来遊は少なく、三陸への来遊は遅れると思われる。

4. 釧路水産試験場で実施している浮魚調査について

本年の道東沖の6月から7月にかけての水温は、例年より早いペースで上昇した。6月中旬に実施した浮魚調査では、昨年比5.19倍のマイワシの魚探反応がみられ、道東への来遊が早まった可能性がある。9月調査の結果を過去27年間で比較すると、近年の道東沖での魚種交代の兆しがうかがわれた。2021年9月調査ではカタクチイワシが多く漁獲され、今後カタクチイワシの来遊量が増加する可能性がある。

5. 本年のマイワシの漁況見通し

○棒受網:漁場は6月上旬、中旬には落石沖~花咲沖に形成され、その後急激な水温上昇にともない花咲沖へ移動した。6月上旬の漁獲物は体長17.5cm、体重50~60g主体であった。今後8~9月には花咲沖で体長15~16cm、体重30~40g主体、10月には体長16~17cm、体重50~60g主体に漁獲されるとみられる。

○まき網:漁場は6月は霧多布沖、7月は襟裳~霧多布沖に形成され、体長17.5cm、体重50~60g主体の水揚げとなった。8~10月には漁場は霧多布沖主体に形成され、8~9月には体長15~16cm、体重30~40g主体、 10月には体長16~17cm、体重50~60g主体で水揚げされるとみられる。

6-1. 根室における質疑応答の概要

Q:昨年、調査でよく獲れていたサンマの0歳魚が1年経って本年は1歳魚になって加入すると思われるが、本年0歳魚が多ければ来年の1歳魚の来遊は期待できるか?

A:調査船調査で用いる表層トロール網では体長15cm以上のサンマしか獲れず、0歳魚全ての分布量を定量的に評価することはできない。従って、来年度に結びつくかは明言できないが、少なくとも本年一定量の0歳魚がいたことは資源回復の兆しとも言えよう。

Q:昨年は熱波の影響で北の方まで水温が高かった。一方、本年はラ・ニーニャの発生で日本近海の水温が高いとされているが、これは単年度の一過性の現象であり来年には高水温は解消されるものか?

A:基本は夏場に気温の上昇とともに海水温も上がりやすく、来年以降もこの高水温は続くと見ている。

Q:昨年の9月の調査でカタクチイワシが急増したとのことだが、マイワシもサバもいる中で餌の取り合いが起きているのではないか?

A:カタクチイワシがこれから増えてゆくとして、マイワシやマサバとの餌の競合については不明である。過去の経緯をみるとマイワシが減った後にカタクチが出現してきた。しかし、今回はまだマイワシが増加している状況でカタクチイワシが増えてきており、これまでない現象だと注目している。

Q:サンマ調査の際に一緒にマイワシがどれくらい混じっていたか? サンマの漁獲物にイワシが混じると鮮度落ちに繋がる。

A:手元に調査結果の詳細資料がないが、「2022年度 サンマ長期漁海況予報」にサンマ調査で採れたマイワシとマサバの分布量も示されている。6~7月の調査では西側にはマイワシとマサバがかなり分布して東にも拡がっている。また、この時期の調査ではサンマとマイワシやマサバが混じって同時に獲れることはあまりない。

6-2. 釧路における質疑応答の概要

Q:本年6月の道東海域における魚探調査でマイワシの魚探反応が昨2021年と比べて極めて大きかった。この原因は何か? また、本年のまき網漁業ではそれ程マイワシが獲れていないこととの整合性はあるのか?

A:本年は調査時期に道東海域に海面水温が高い場所ができ、マイワシの北上ルートが6月中旬に確立されたタイミングと魚探調査とが重なったためと考えられる。まき網漁業の漁場は7月に入ってかなり水温が上がり、北上してきたマイワシがまき網漁場よりも更に北上したために漁獲が落ちたと推測している。

Q:調査におけるサンマの体重の頻度分布が本年はかなり小さい方に偏っており、2020年と良く似ているが、2020年の来遊状況と同じになると見てよいか?

A:2020年の調査は、例年は3隻体制で調査しているところ、新型コロナ発生の影響で2隻体制となり十分な調査ができず、採集個体数も少なかった。このため、体重の頻度分布を比較するに当たってはデータが不足しているという前提があり、本年と必ずしも同質のデータではない。また、2020年は2021年ほど魚群が沿岸に寄ってこなかったわけではないので、その原因も調査中である。

Q:海況についてだが、昨年も海洋熱波などで高水温となり、本年はラ・ニーニャ現象で近海の海水温が高いとされている。報告で示された道東沖の7月の水温が前年と比べてかなり高い状況であるが、この高水温は秋に向かい解消されるのか?

A:昨年の海洋構造は主として表層が高い状況だったので、低気圧の通過によりかき混ぜられれば水温は下がった。しかし、本年の海洋構造の特徴は水温が表層だけでなく中層でも高いことから、多少のかき混ぜでは水温は下がらないと考える。

Q:5年前に揚がったような大型のマイワシが、来年以降また戻ってくるのかどうか?

A:現状ではサイズが小さくなっており、体長20cm以上のマイワシがいなくなっている。今は18cm以上の個体は4歳魚で、5年前のサイズは現在の年齢で言えば5歳魚となる。今年は2〜3歳魚が主体で、現状の栄養状態や餌不足を考えると、この先、5年前のようなサイズが戻るとは考えにくい。

Q:サンマの南下群とは何か、南下群ではないものとは何か?

A:南下群とは、北の方で餌を食べ始めて南下体勢に入り、どんどん南に移動してくる群を考えている。この群は南下し始めて産卵場に向かいつつ、型が良くて太っている。一方、南下群ではない群とは、まだ餌を食べていて移動しない群を指す。

(海洋事業部)