トピックス

8月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇釧路港:8月の水揚量は7月を下回り、前年を上回った(表1)。道東まき網の漁場は8月上旬には落石沖に形成され、8月中旬から襟裳沖~落石沖に広がった。1網当たり漁獲量は、上旬・中旬には30~100トン前後であったが、下旬には100~200トンと好漁になり、400トンに達するときもあり、操業隻数も増えた。また、下旬には1日1,000~2,000トンが水揚げされた。漁場水温は上旬では11~15℃、中旬では18℃、下旬には15~17℃であった。釧路港に水揚げされたマイワシの体長は15.5cm、体重45gにモードがあった。

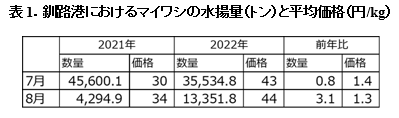

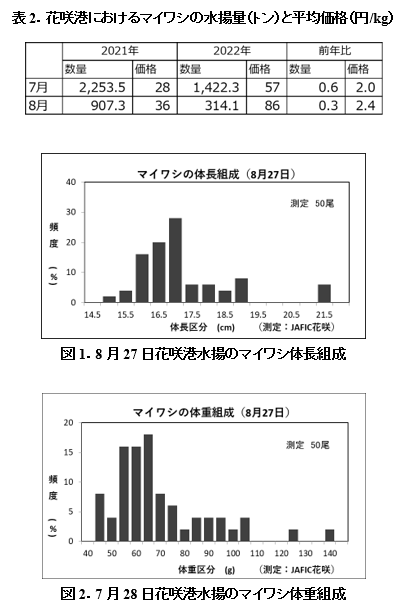

〇花咲港:8月の水揚量は7月、前年を下回った(表2)。8月の道東棒受網漁場は花咲港沖に形成され、花咲港、釧路港等に水揚げした。水揚げされたマイワシは体長17.0cm、体重65gにモードがあった(図1、2)。

2. 日本海側のウルメイワシについて

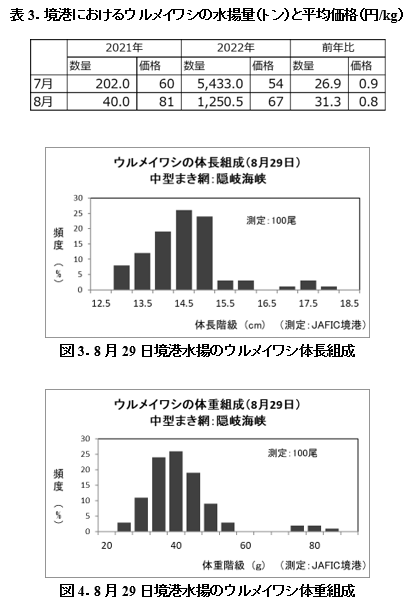

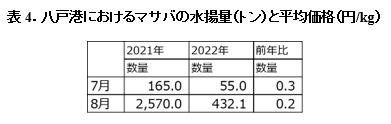

〇境港:隠岐海峡周辺を漁場に、6月以降、月当たり1,000トンを超える2016年以降で最高水準となるウルメイワシの水揚が続いている。8月の水揚量は7月を下回り、前年を上回った(表3)。魚体は体長14.5cm、体重40gモードで1、2歳魚と考えられる。

3. 太平洋側のマサバについて

〇八戸港:8月の水揚量は7月を上回り、前年を下回った(表4)。さば類主体にスルメイカ混じりであった。

4. 東シナ海側のマサバについて

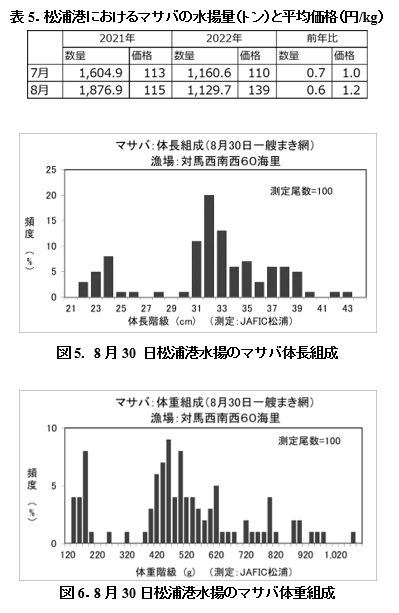

〇松浦港:8月の水揚量は7月並みで、前年を下回った(表5)。対馬海域主体に操業があり、九州西沖海域でも操業があった。マサバよりもマアジの方が多かった。水揚げされたマサバは2歳魚主体に1歳魚、3歳魚混じりで、体長(尾叉長)は32cm主体で24cmにも副モードがあった。体重は460g主体で、180gにも副モードがあり、520g以上も混じった(図5、6)。

5. 東シナ海側のマアジについて

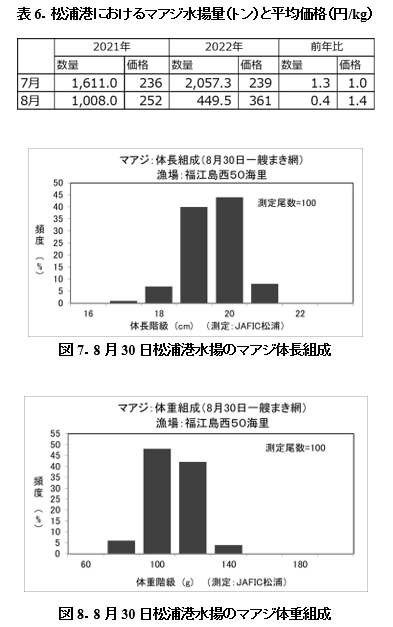

〇松浦港:8月の水揚量は7月、前年を下回った(表6)。漁場は九州西沖海域のみであったが、1網当たり漁獲量は2020、2021年並びに過去5年平均を上回り、魚群がまとまったと考えられる。水揚げされたマアジは体長20cm、体重100gにモードがあり(図7、8)、1歳魚であった。

6. まとめと今後の動向

太平洋側の8月のまき網によるマイワシ漁場は、東北沖にはほとんど形成されず、道東海域では上旬は落石沖、中旬からは襟裳沖~釧路沖に形成された。下旬に表面水温がやや下がった影響で1網当たり100~200トンの好漁が続き、400トン漁獲する船団もあった。魚体は体長17.0cm、体重65gにモードがあり、釧路港水揚げ分は魚粉原料に仕向けられた。価格は、前年は30円/kg台で取引されていたが、今年は6月から前年比+10円の40円台で推移した。この価格高騰の背景として、今年のペルー沖でのアンチョビーの水揚量がTACの8割で終漁したことや大豆や大豆かすなど魚粉代替原料の価格も高騰していることが指摘されている。道東海域では棒受網の漁場が花咲沖に形成された。棒受網で水揚げされたマイワシの体長は17cm、体重65g主体で、18~20cm台のサイズもわずかにまじった。今後、水温の低下とともに大型のマイワシが南下してくると考えられる。

日本海側のまき網ではウルメイワシが好漁で、6~8月の各月とも2016年以降最高の水揚量となった。漁場は隠岐海峡周辺に形成された。魚体は体長14.5cm、体重40gモードで1、2歳魚と考えられる。マイワシの水揚げも0歳魚主体に続いており、養殖餌向けに出荷されている。

東シナ海のまき網では、マサバは対馬海域主体で、マアジは九州西沖海域を中心の操業であった。マアジでは7月から引き続き1網当たり漁獲量が高い水準を維持しており、魚群がまとまったと考えられる。

(水産情報部)