トピックス

2022年4~6月の主要魚種の水揚量・市況動向

1.JAFIC調査港における主要魚種の動向

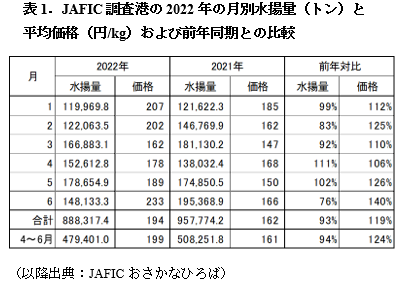

JAFICが調査している全国主要117港における2022年4~6月の調査対象全魚種の累計水揚量は47万9千トンで、前年同期(50万8千トン)の94%であった(表1)。4~6月の平均価格は199円/kgで、前年同期(161円/kg)の124%であった。月別にみると、4~6月を通じて前年同月を上回る価格で推移した。

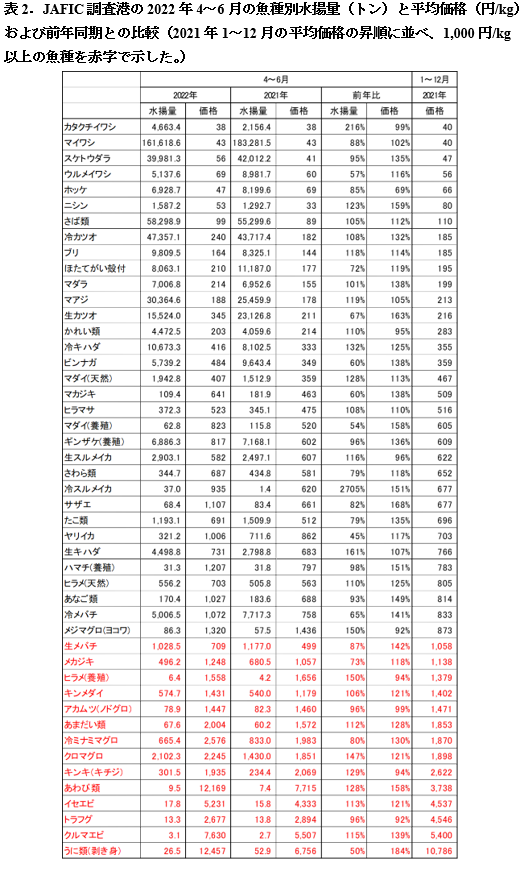

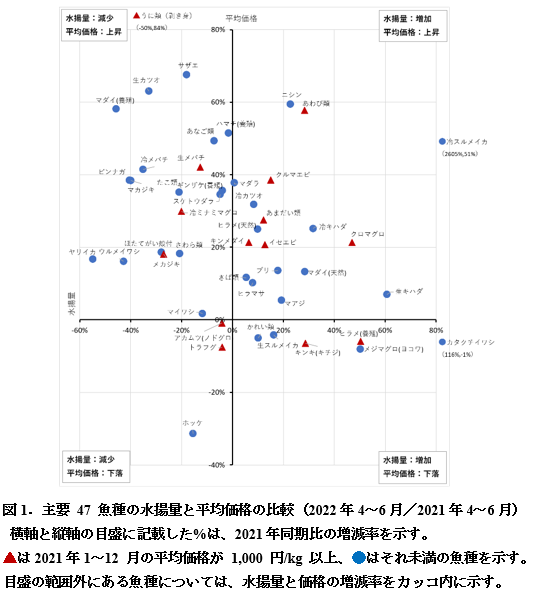

水揚げがなかったサンマを除く主要47魚種の4~6月の魚種別の累計水揚量と平均価格を前年同期と比較した(表2、図1)。なお、水揚量・価格ともに「前年同期並み」とあるのは増減率 0~5%の場合を示す。

水揚量は、カタクチイワシや生スルメイカ、生キハダなど22魚種が前年同期を上回り、マダラやギンザケ(養殖)などの7魚種が前年同期並み、マイワシやウルメイワシ、ビンナガなど18魚種が前年同期を下回った。

平均価格は、生カツオや冷キハダ、生メバチなど36魚種が前年同期を上回り、マイワシやマアジなど6魚種が前年同期並み、ホッケやキンキ(キチジ)など5魚種が前年同期を下回った。2022年4~6月は、前年と比較すると全般的に高値基調で、平均価格が前年同期を上回った魚種数が多かった。

2.産地市場における代表魚種の動向

産地市場において水揚量の多い魚種および養殖魚の代表として3魚種について4~6月の動向を検討した。

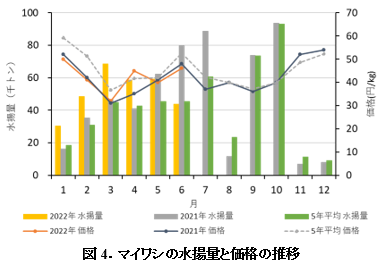

1)マイワシ

水揚量は4月が前年同月を上回り、5月は前年同月並み、6月は前年同月を下回った。累計水揚量は16万2千トンで前年同期の88%であった(図4)。価格は4月が45円/kg(前年比129%)、5月が40円/kg(前年比98%)、6月が46円/kg(前年比96%)であった。また、貿易統計(財務省)によると、冷凍マイワシの4~6月の輸出量は6万6千トンで前年同期の177%、金額は53億1千万円で前年同期の187%で、数量・金額ともに前年同期を上回り好調であった。

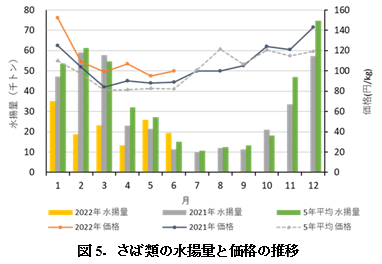

2)さば類

水揚量は4月が前年同月を下回ったものの、5, 6月は前年同月を上回った。累計水揚量は5万8千トンで前年同期の105%であった(図5)。価格は4月が107円/kg(前年比119%)、5月が95円/kg(前年比108%)、6月が100円/kg(前年比112%)であった。また、貿易統計(財務省)によると、冷凍さば類の4~6月の輸出量は4万6千トンで前年同期の65%、金額は72億円で前年同期の82%にとどまった。産地の水揚げが低調だったことが影響したとみられる。

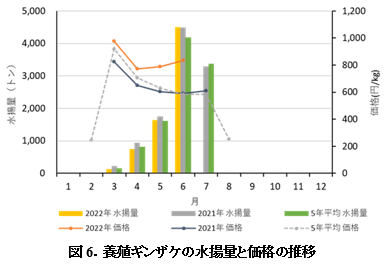

3)養殖ギンザケ

今期の養殖ギンザケの水揚げは、主産地である宮城県では3月中旬に始まった。宮城県(女川・石巻)の水揚量は4,5月が前年同月を下回ったものの、6月は前年同月並みであった。4~6月の累計水揚量は6千900トンで前年同期の96%であった(図6)。価格は4月が773円/kg(前年比119%)、5月が787円/kg(前年比131%)、6月が835円/kg(前年比141%)であった。ロシアのウクライナ侵攻の影響でノルウェー産サーモンの相場が高騰したことや円安等が影響し、4~6月を通じて前年同月を上回る価格で推移した。

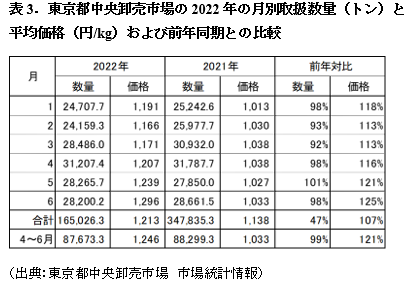

3.東京都中央卸売市場における動向

東京都中央卸売市場の水産物の取扱数量と平均価格を表3に示した。数量は、4~6月を通じて前年同月並みで推移し、累計数量は8万8千トンで前年同期の99%であった。4~6月の平均価格は1,246円/kgで、前年同期(1,033円/kg)の121%であった。月別にみても、4~6月を通じて前年同月を上回る価格で推移した。

次に、一般鮮魚・冷凍魚・輸入物の取扱いが多い魚種の代表として3魚種について、東京都中央卸売市場における4~6月の動向を検討した。

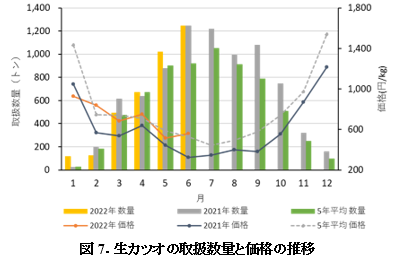

1)生カツオ

数量は4月が前年同月並み、5月は前年同月を上回り、6月は前年同月並みであった。累計取扱数量は2千900トンで前年同期の107%とやや上回った(図7)。価格は、4月が748円/kg(前年比117%)、5月が516円/kg(前年比116%)、6月が558円/kg(前年比172%)であった。産地の水揚げが前年と比べて低調だったこともあり、4~6月を通じて前年を上回った。

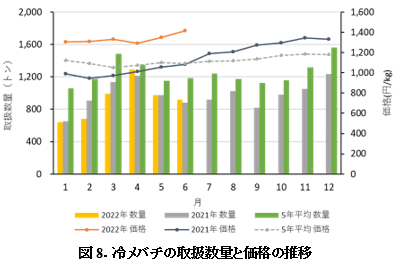

2)冷メバチ

数量は4月が前年同月をやや上回り、5, 6月は前年同月並みであった。累計取扱数量は3千200トンで前年同期の104%であった(図8)。価格は4月が1,291円/kg(前年比128%)、5月が1,350円/kg(前年比128%)、6月が1,416円/kg(前年比131%)と、高値で推移した。コロナ禍により出漁船の減少が長期化するなか、燃油価格の高騰や円安が重なり、価格は高水準を維持している。

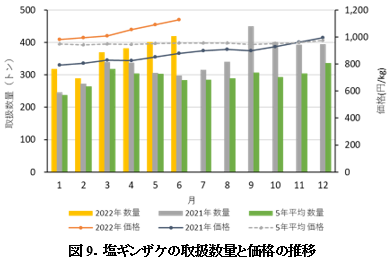

3)塩ギンザケ

数量は4~6月を通じて前年同月を上回った。累計取扱数量は1千200トンで前年同期の128%であった(図9)。価格は4月が1,054円/kg(前年比128%)、5月が1,091円/kg(前年比128%)、6月が1,129円/kg(前年比129%)で、2022年は1月以降上昇が続いている。塩ギンザケの主体であるチリ産養殖ギンザケの需要が高まっており、現地価格が上昇していることや円安等が影響したものとみられる。

4.まとめ

2022年4~6月は、産地市場では、前年同期と比較すると水揚げが低調だったこともあり、全般的に高値基調で平均価格が前年同期を上回った魚種数が多かった。また、東京都中央卸売市場では、取扱数量が4~6月を通じて前年同月並みであったものの、価格は前年同月を上回って推移した。魚種別にみると、冷凍魚や輸入物の取扱いが多い魚種の価格が高水準を維持している。これらのことは、産地市場の水揚げが低調だったことに加え、燃油価格の高騰や、円安による輸入水産物の価格の高騰、ロシアのウクライナ侵攻による水産物貿易の停滞などが影響したものとみられる。

一方、家計調査(総務省)によると、1世帯(2人以上)あたりの生鮮魚介類の購入数量は4月が前年比88.2%、5月が81.6%、6月が85.3%と4~6月を通じて前年を下回って推移した。また、スーパーマーケット販売統計調査(全国スーパーマーケット協会)によると、スーパーの水産物の売上高は全店ベースで4月が前年比97.7%、5月が95.1%、6月(速報値)が94.7%と4~6月を通じて前年からやや落ち込んだ。これらのことは、水産物の価格高を反映したものと考えられる。

家計調査によると、2020、2021年は、コロナ禍で巣ごもり需要により生鮮魚介類の購入数量が増加する一方、一般外食が大きく落ち込んだ。しかし、2022年4~6月の1世帯(2人以上)あたりの一般外食への支出金額はコロナ禍前の2019年をやや下回る水準まで戻っており(4月が2019年比77.3%、5月が84.6%、6月が85.9%)、巣ごもり需要が終わりつつあることが示唆される。このことも生鮮魚介類の購入数量の減少の要因と考えられる。

魚価高に加え、最近では新型コロナウイルス感染の再拡大もあるが、以前のような行動制限が課されなくなった。このような状況が、水産物の消費にどのように影響するか、今後も市況の動向に注意する必要があるだろう。

(水産情報部)