トピックス

7月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1.太平洋側のマイワシについて

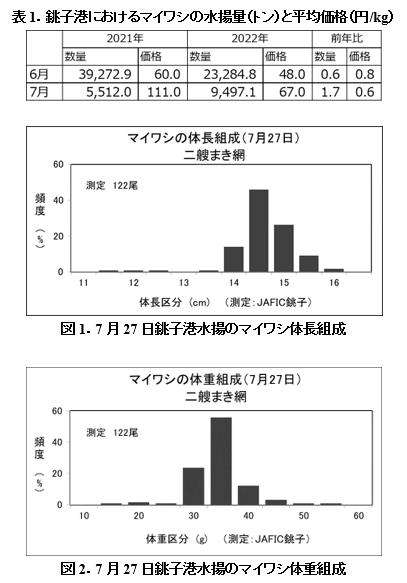

〇銚子港:7月の北部まき網による水揚物の主体はマイワシであった。7月中旬ごろまで犬吠埼沖で操業があったが、下旬には金華山沖~八戸沖に漁場が形成された。1網当たり平均漁獲量は88トンで、6月並みであった。道東沖に北上した群が多く、北部太平洋の群れは薄くなっている。

銚子港への7月の水揚量は6月を下回り、前年を上回った(表1)。水揚げされたマイワシは体長14.5cm、体重35gにモードがあり(図1、2)、主に1歳魚と考えられる。

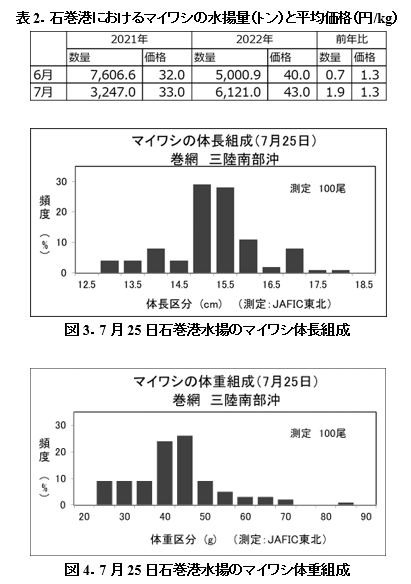

〇石巻港:7月の水揚量は、定置網とまき網を中心に6月および前年を上回った(表2)。水揚げされたマイワシは体長15cm、体重45gにモードがあり(図3、4)、主に1歳魚と考えられる。

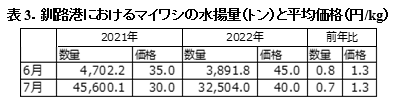

〇釧路港:7月の水揚量は6月を上回り、前年を下回った。道東まき網の漁場は7月上旬には落石沖に形成され、7月中旬から襟裳沖~落石沖に広がった。1網当たり漁獲量は上旬には300~500トンと好漁であったがその後低調となり、7月を通した1網当たりの漁獲量は88トンであった。7月上旬ごろまでは水温が10~15℃前後で魚群のまとまりが良かったが、その後昇温したためと思われる。

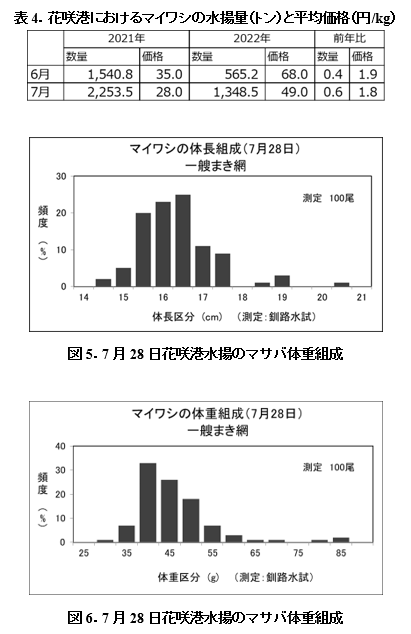

〇花咲港:7月の水揚量は6月を上回り、前年を下回った(表4)。7月の道東棒受網漁場は花咲沖に形成され、花咲港に水揚げした。水揚げされたマイワシは体長16.5cm、体重40gにモードがあった(図5、6)。

2.日本海側のマイワシについて

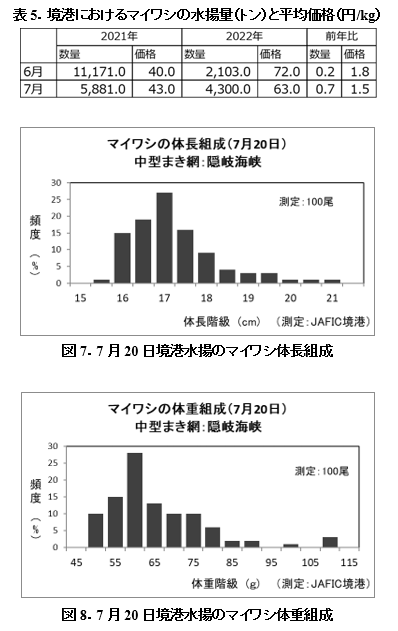

〇境港:7月の水揚量は6月を上回り前年を下回った(表5)。漁場は3月以降と同様に隠岐海峡周辺に形成された。境港に水揚げされたマイワシは体長17cm、体重60gにモードがあった(図7、8)。8月上旬ごろから体長10cm程度の0歳魚が水揚げされ始めた。なお、7月はウルメイワシの水揚げが5,000トン以上あり、2016年以降で最も多かった。

3.東シナ海側のマサバについて

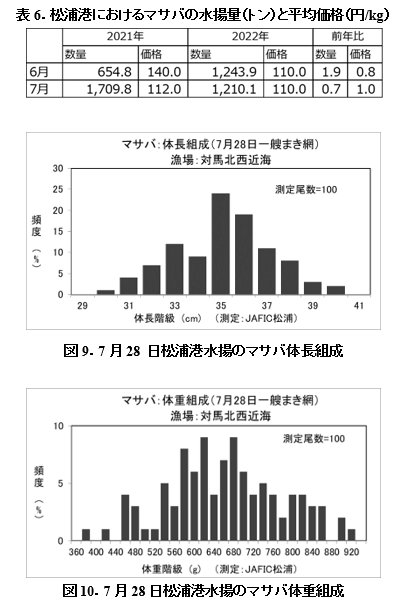

〇松浦港:7月の水揚量は6月並みで、前年を下回った(表6)。対馬海域主体に操業があり、九州西沖海域や東シナ海中南部海域でも操業した。マサバよりもマアジの方が多かった。水揚げされたマサバは体長(尾叉長)35cm、体重620~680gにモードがあり、2歳魚主体であった(図9、10)。

4.東シナ海側のマアジについて

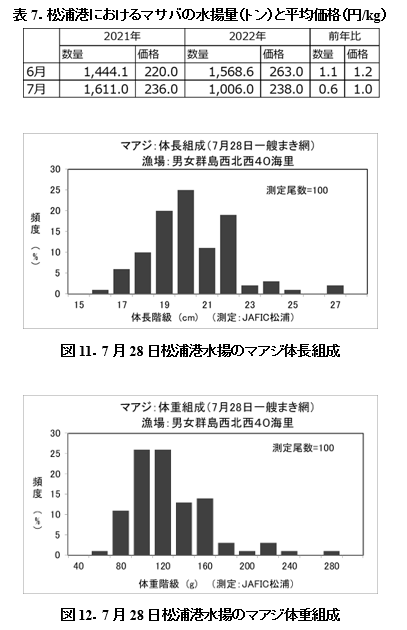

〇松浦港:7 月の水揚量は6月並みで、前年を下回った(表7)。九州西沖海域主体に操業が行われ、対馬海域や東シナ海中南部海域でも操業があった。6月はマサバよりもマアジの水揚量が多かった。九州西沖海域での1網あたり漁獲量は2020年を下回り、2021年、過去5年平均を上回っており、魚群がまとまっていたことが考えられる。遠洋旋網漁船による松浦港へのマアジの水揚物は体長20cm、体重120gにモードがあり(図11、12)、1歳魚であった。

5.まとめと今後の動向

太平洋側の7月のまき網によるマイワシ漁場は、上中旬は犬吠埼沖に形成され、下旬ごろから金華山沖~八戸沖主体に形成された。水揚量は6月を下回り、6月同様に小型サイズが水揚げされた。東北各港へのまき網による水揚げもあった。東北各港で水揚げされたマイワシも銚子港水揚げ分と同様のサイズであった。これらのことから、マイワシの主群は北上したと思われるが、銚子付近の魚群が北上しなかった群れなのか、西方から新たに加入してきた群なのかは判断できない。

道東海域では棒受網の漁場が花咲沖に形成され、まき網の漁場は襟裳沖~落石沖に形成された。棒受網で水揚げされたマイワシの体長は16.5cm、体重40gであった。まき網で水揚げされたマイワシの体長は15cm、体重30~40gで棒受網による水揚物よりも小型であった。7月上旬は好漁であったが、その後の昇温に伴い低調となり、大型個体も減少した。このことから、17cm以上のマイワシはさらに北の海域へ回遊したと考えられ、今後水温の低下とともに南下してくると考えられる。

日本海側のまき網による7月のマイワシ漁場は、3月以来継続して隠岐海峡周辺に形成されている。魚体は、6月に引き続き鮮魚として出荷できるサイズであった。このため、境港におけるマイワシの価格は高値を保っているが、8月には0歳魚が増えると思われる。またウルメイワシも多く水揚げされており、7月の水揚量は2016年以降で最も多かった。

東シナ海のまき網では、マサバは対馬海域主体で、マアジは九州西沖海域を中心の操業であった。マアジの1網あたり漁獲量も多く、魚群がまとまっていると考えられる。

(水産情報部)