トピックス

令和4年6月のスルメイカ漁況について

1.6月のスルメイカ漁について

1)全国の生鮮スルメイカの水揚げ動向

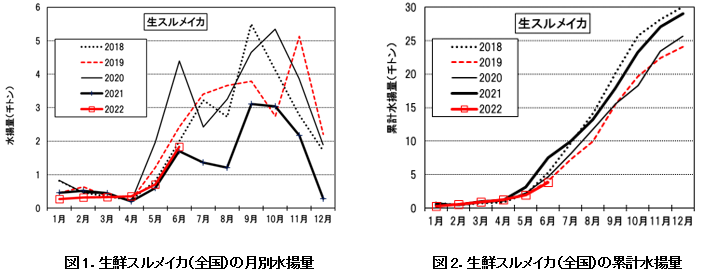

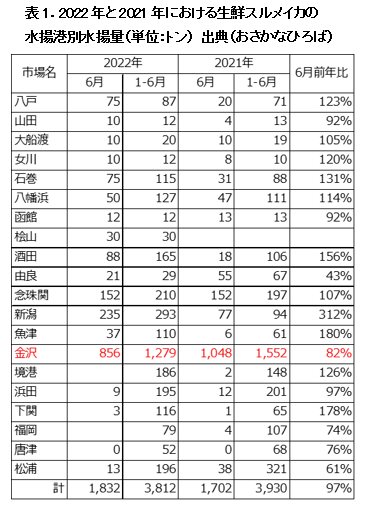

JAFIC主要港における生鮮スルメイカの2022年6月の水揚量は1,832トンで、5月を上回るとともに、4~6月と3ヶ月続けて前年同月(1,702トン)を若干上回った(図1、表1)。

前月からの増加原因として、日本海はこの時期の主力の金沢港の水揚が低調だったが、富山湾の定置網に加え、久々にまとまった太平洋の沖合底曳網(八戸・石巻)や定置網の漁獲の増加が牽引したと考えられる。しかし、一昨年同月の4割に留まっており、引き続き低調であった。

2022年1~6月の累計水揚量は3,812トンで、過去最低であった2021年1~6月の3,930トンを下回り、減少に歯止めがかからなかった(図2、表1)。

2)生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

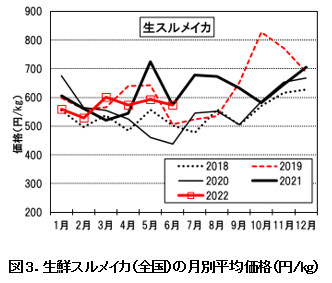

2022年6月の生鮮スルメイカの平均価格は573円/kgで、水揚げが低調であったものの、前月からは倍増したことや中国等からの輸入物が多かったことから、前月の3%安と、概ね前年同月並みであった(図3)。なお、スルメイカ系イカ類の2017~2021年の輸入量は、年間7~8万トンであった。うち、ペルーイカ(アメリカオオアカイカ)が2万トン、アルゼンチンマツイカが4千トン、カナダマツイカが2~3千トンを占め、残りの5~6万トンが中国産などのスルメイカと推定される。2022年1~5月のスルメイカ系イカ類の累計輸入量は3.4万トン(平均価格487円/kg)で、このうち中国が半数の1.7万トンを占めた(平均価格650円/kg)。以下、ペルー7.7千トン、ロシア3.8千トン、アメリカ1.8千トンと続いた。輸入価格は国内物と差がなく、中国からの輸入量は1月・4月・5月がそれぞれ4千トン、2月・3月がそれぞれ2千トンで、国内の水揚げよりはるかに多い輸入が2017年以降続いている。

3)各地の漁場形成の特徴

①日本海小型いか釣り

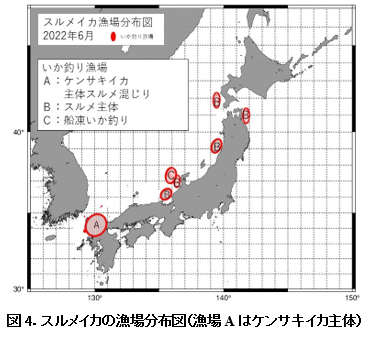

小型いか釣り船によるスルメイカ漁の主漁場は、前月に引き続き、壱岐諸島・対馬沖周辺(図4のA;ケンサキイカ主体でスルメ混じり)や福井沖(若狭湾)、能登半島沖(富来・門前)、新潟沖、酒田沖のほか、北上の先端部の道南の桧山沖にも形成された。なお、昨年は、道南以北ではほとんど漁場が形成されなかった。

この時期の水揚げの主力の金沢港では、例年1日当たり100隻以上が発泡2~3万箱を水揚げしている。近年の最多は2020年6月の2.9千トンで、2021年6月は1千トン、2022年6月は856トンであった(表1)。今年6月の金沢港における1日の入港隻数は、最盛期の6月下旬でも70~80隻程度であり、水揚箱数が1日当たり1万箱以上あったのは6日間に過ぎなかった。漁場も能登半島先端の輪島沖(西海~富来)のみで、他海域にはほとんど形成されなかった。石川県漁協担当者によると、今年はクロマグロやゴンドウクジラがいか釣り漁場に多く出現し、操業に支障をきたすとともに、6月下旬には時化休漁も多く、1週間程度操業を休んだ船が多かった。これらのため、今期の6月の金沢港の水揚量は例年よりも大きく減少した。

本年6月の日本海の表面水温は例年よりも高く、新潟~山形の水揚隻数・数量も前年よりも多かった。6月下旬には北海道の桧山沖や小樽沖でも漁獲が始まった。昨年は夏季の日本海中央部の高水温の影響で大和堆からさらに沖合のロシア水域(大陸寄り)に北上するスルメイカ群が多く、日本海北部の桧山や小樽沖ではほとんど漁場が形成されなかったのに対し、今期は量的には少ないものの、日本海北部まで本邦沿いにスルメイカの北上が進んだと思われる。

②日本海中型いか釣り

中型いか釣り船(船凍船)の漁場は、6月中旬に大和堆に出漁したが低調な漁獲であったことから、能登半島沖に移動して操業した。1日1隻当たり漁獲量は、好漁船で300箱(2.44トン)、平均で100箱と久々にまとまったものの、6月末にはこの好漁も終了した。7月上旬には小樽沖で1日に2,500箱(20トン)獲った船があったことから、漁船が一斉に能登沖から小樽沖に移動したが、2~3日後には1日1隻当たり漁獲量が100箱以下に急減した。

③太平洋小型いか釣り等

太平洋側でも6月にスルメイカの水揚げが始まり、八戸港や石巻港では沖合底曳網主体の水揚であった。八戸港の6月の水揚量は75トンで、2019年6月の半分ながら、2020年6月の31トンや2021年6月の20トンを上回った(表1)。石巻港の6月の水揚量は75トンで、2020年6月から半減したもの、2021年6月からは倍増しており、久々に漁獲が上向いた。6月末には青森県太平洋側の三沢や下北半島沿岸の昼いか釣り漁も始まった。三沢港では7月6日には40隻を超え、3.8千箱を水揚げし、漁獲が急激に上向いた。三陸の定置網の漁獲も6月末以降は順調で、これまで冬季発生系群の不漁が続いていたが、今期は改善の兆しがみられた。

2.今後の動向等について

小型いか釣り船による昼いか操業は、青森県太平洋側の下北半島~八戸沖で6月末から始まり、漁獲も1日1隻当たり発泡100箱と徐々に上向いてきており、これから始まる道東の昼いか釣り漁も期待される。中型いか釣り船(船凍)は、6月~7月前半に能登半島沖や小樽沖で局所的・一時的な好漁がみられた。昨年7~9月は、高水温の影響で大和堆からロシア水域内での好漁となったが、今期は本邦沿いにもスルメイカ群が北上したと思われる。ウクライナ情勢で、ロシア水域内での操業が今期は困難なことや燃油高騰の影響もあり、日本のEEZ内での操業が長く続くことが予想される。また、三陸での沖合底曳網によるスルメイカの漁獲が7月も継続しており、冬季発生系群の今後の漁獲が注目される。

(水産情報部)