トピックス

令和4年5月のスルメイカ漁況について

1.5月のスルメイカ漁について

1)全国の生鮮スルメイカの水揚げ動向

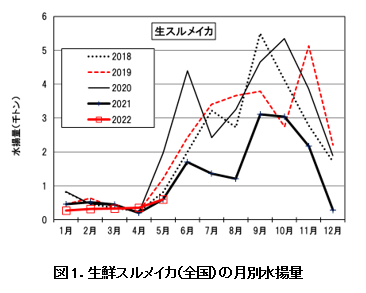

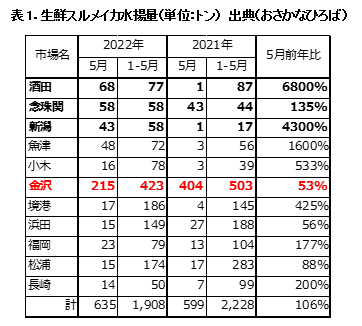

JAFIC主要港における生鮮スルメイカの2022年5月の水揚量635トン(前年5月599トン)で、2022年4月の水揚量357トン(前年4月196トン)と、2ヶ月続けて若干ながら前年同月を上回った。

前月からの増加原因として、日本海の表面水温の昇温とともに秋季発生系群の北上が始まり、北陸~東北日本海側での漁獲が上向いたと考えられる。しかし、水揚量は前年同月の4%増に留まり、引き続き低調な漁獲であった。2000年以降の5月の水揚量は、最高が2002年の4,882トン、最低が2021年の599トン(図1)、2000~2021年の22年間の平均が2,486トンであった。

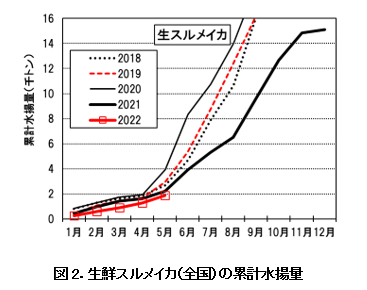

2022年1~5月の累計水揚量は1,908トンで、2020年1~5月の3,929トンの52%減、2021年1~5月の2,228トンの15%減と、減少に歯止めがかからなかった(図2)。

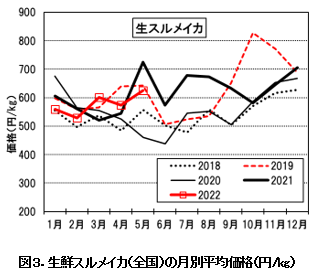

2)生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

2022年5月の生鮮スルメイカの平均価格は625円/kgで、端境期や不漁で水揚量が少ないことを反映し、前月から9%上昇した(図3)。しかし、前月から水揚量が増加したことや、輸入量が多かった(4月の冷凍スルメイカ類の輸入が中国等から9千トンと前月・前々月から倍増した)ことも影響し、前年同月の724円/kgの14%安であった。2018~2021年5月の平均価格は596円/kgで、今年は過去4年平均の5%高であった。本年1~5月の価格は概ね2019年並みで推移しており、2022年5月の価格は、2018年5月の100円高、2020年5月の150円高となった。

3)各地の漁場形成の特徴

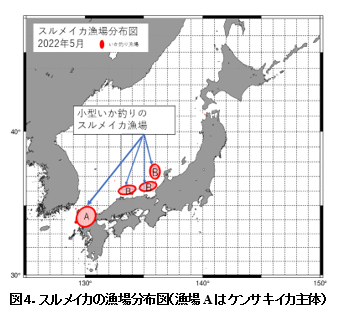

太平洋公海域でアカイカ漁を行う中型いか釣り船(船凍)は、例年どおり5月に出漁し、2週間かけて日付変更線付近まで移動して操業を開始した。一方、日本海の中型いか釣り船(船凍)によるスルメイカ漁は、沖合の群が薄く、魚体が小さく、燃油高騰もあり、出漁しても採算割れすることから、昨年同様に出漁を1ヶ月遅らせ、5月は休漁した。

小型いか釣り船によるスルメイカ漁の主漁場は、前月に引き続き、壱岐諸島・対馬沖周辺(図4のA)や鳥取~兵庫~福井沖(図4のB)のほか、能登半島沖(金沢・輪島)等に形成された。漁場Aでは、例年のこの時期と同様にケンサキイカ主体にスルメイカ混じりで好調な漁模様であった。一方、今期に水揚げの盛漁期を迎える金沢は、5月末で入港隻数が1日50隻前後と例年の半分以下で、水揚箱数も2千~3千箱と例年の1/5~1/10と低調であった。新潟や佐渡、山形の酒田等でも水揚げが始まり、スルメイカの群は薄いものの表面水温が例年より2℃高いことから、能登半島以北で北上が進んだとみられる。

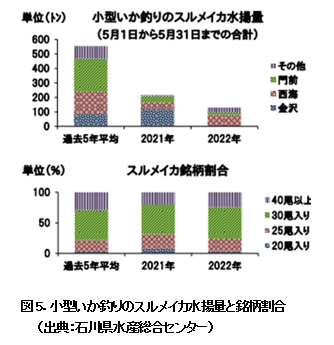

石川県水産総合研究センターによると、石川県内の小型いか釣り船によるスルメイカの水揚量は、5月上旬以降増加傾向にあるものの、低調に推移した。5月の石川県内の水揚量は130トンで、前年の217トンや過去5年平均の554トンを下回った。能登半島沖の漁場は西海(富来)沖を除き、本格的な漁場形成されていない(5月末現在)。5月の石川県内の小型いか釣り船の入港隻数は451隻で、前年同月の964の半分、過去5年平均1,462の1/3に低迷した。銘柄(1箱当たりの入り尾数)別の割合をみると、今年は30尾入と40尾以上入の割合が前年よりも高く、過去5年平均並みであった。すなわち、魚体サイズは前年よりも小さめであった。

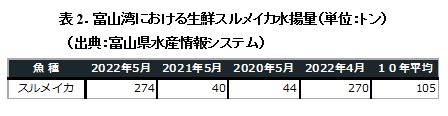

富山湾の氷見等の定置網では、引き続きスルメイカの入網がみられ、他の地域よりはまとまった水揚げがみられた。富山湾の5月の水揚量(石川県側除く)は274トンで、4月より4トン減少したものの、前年・前々年の6倍、過去10年平均の2.7倍と多かった(表2)。富山湾の漁獲は生後1年近く経過した 大型(1尾250~330g級)の冬生まれ群とみられ、端境期で全国的に漁獲量が少ない中、豊洲市場等の消費地市場に生鮮物として出荷された。

2.今後の動向等について

6月11日に中型いか釣り船(船凍)の小木船団7隻が大和堆に向け、スルメイカ漁に出漁した。1日1隻当たり漁獲量は、8kg入で270ケース(2.2トン)の日もみられ、出足としてはまずまずであった。金沢の小型いか釣り船も6月15日には計61隻が水揚げし、発泡5kg入りで1万300ケース(50トン)と、今期始めて合計で1万ケースを超えた(1日1隻当たりの漁獲量は168.9ケース)。道南の漁も6月に解禁になったほか、太平洋側も三重のまき網や、石巻や八戸の沖合底曳網でもスルメイカが若干獲れ始めた。

このように、日本海ではスルメイカ釣り漁に好転の兆しが見え始めたので、今後の動向を注視したい。

(水産情報部)