トピックス

令和4年4月の海況について

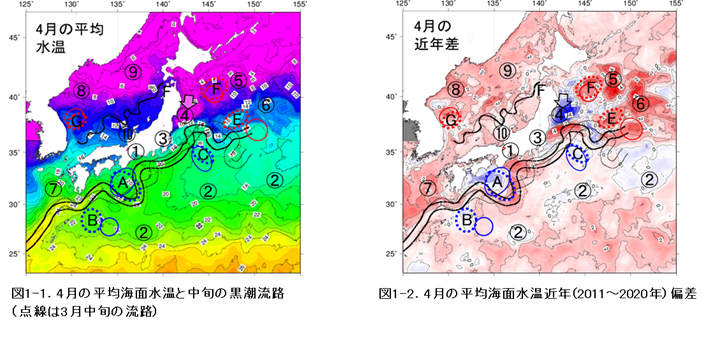

黒潮流路は、引き続き四国沖で離岸が続くと共に、蛇行が発達して最南下部は30°N以南に達した。道東~三陸海域では親潮系冷水が南下しているが、海面水温が近年より低めの海域は縮小した。

黒潮域

・冷水渦Aが発達すると共に、蛇行も潮岬沖で30°N以南まで発達し、3月の緩やかなW字型の流路から潮岬沖で蛇行して熊野灘沖に北上する流路になった(図1)。

・海面水温は昇温が進み、黒潮流軸周辺は九州沖が22~23℃、四国~潮岬沖は21~22℃、伊豆諸島~房総半島沖は20~21℃であった(図1-1)。

・九州~四国沖は、3月に引き続き冷水渦Aの影響で海面水温は近年より1~2℃低めであった。一方、遠州灘~熊野灘(図1-①)の海面水温は、黒潮流軸の屈曲部からの暖水波及により近年より1~2℃高めであった。

・小笠原周辺や沖縄東沖は、風が弱く気温が高かった影響で、海面水温が近年より1℃前後高めの海域が拡大した。しかし、黒潮流軸の南沖海域(図1-②)ではやや低めの状態が継続した。

・2月上旬に蛇行南端から切り離された冷水渦Bは九州南東沖まで西進し、黒潮流軸に接近した。

親潮域・混合水域

・黒潮続流は、犬吠埼以北では3月に引き続き北偏し、常磐北部沖の37°N、145°E付近に達した。

・2月上旬に黒潮続流の沖合域から切離された冷水渦Cは西進を続け、房総半島東沖の黒潮続流流軸に接近し、続流の流路に屈曲が生じた。

・常磐沿岸(図1-③)では、黒潮続流の屈曲部より暖水が波及し、海面水温は近年より2~4℃高めであった。一方、道東~三陸沿岸(図1-④)は4月下旬に親潮系冷水が再拡大し、親潮の面積は平年並みに回復して海面水温は近年より2~4℃低い状態が続いた。

・三陸~道東沖(図1-⑤・⑥)は暖水波及が続き、海面水温が近年より2~4℃高い状態が続き、道東沖では暖水渦Fの発達もみられた。特に(図1-⑥)周辺では海面水温が高めの海域が拡大した。

・黒潮続流沖合域の暖水渦Eは暖水域から切り離され、北西進した。

・親潮第1分枝は4月上~中旬は後退したが、下旬に38°N、142~143°N付近まで一時的に再南下した。 一方、第2分枝は不明瞭であった。

東シナ海

・朝鮮半島沿岸の一部の表面水温はやや低めであった。一方、沖縄~九州西沖は風が弱く気温が高かったことに加え、黒潮系暖水波及の影響で、海面水温が高めの海域が拡大した。

日本海

・平年より風が弱く気温が高かった影響で、中央部~北部(図1-⑨)や山陰~北日本沿岸(図1-⑩)では、海面水温が近年より低めの海域は一部を除き消滅し、中央部~北部を中心に1~2℃高めであった。

・対馬暖流の勢力は、平年(1993~2017年)並~平年より弱めになった。東朝鮮暖流域では、暖水渦Cが朝鮮半島中部に停滞し、同半島北部沖(図1-⑧)も海面水温が近年より2℃前後高めの状態が続いた。

・対馬暖流は、山陰~北陸では蛇行しながら離岸し、能登半島北沖では蛇行南下部に冷水が波及し、海面水温は近年よりやや低めであった。

黒潮大蛇行および黒潮続流からの冷水渦の切り離し

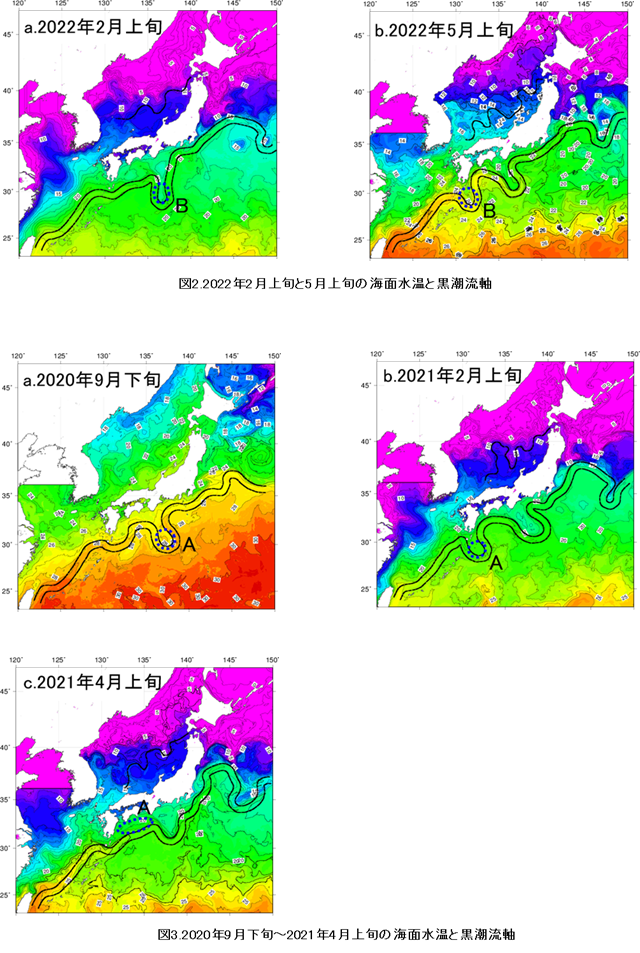

・JAFIC EYE第244~252号で解説したように、2022年2月上旬後半に黒潮大蛇行から切り離された冷水渦Bは西進を続け、4月中~下旬に九州南東沖に達し、黒潮流軸に接近した。

・2022年5月2日には、冷水渦Bは黒潮流軸と結合し、九州南東沖で蛇行を生じ、潮岬沖の大蛇行とともに2つの著しい蛇行が並ぶW字型流路となった。2020年~2021年の冷水渦Aの切離と再結合(図3a~b)では、切離から再結合まで約4カ月であったが、今回は約3カ月であった。

・2020年~2021年の冷水渦再結合後の推移は、九州南東沖の蛇行が変形しながら徐々に東進し、再結合から2か月後の2021年4月上旬(図3c)には、冷水渦Aは四国沖まで東進して黒潮流軸が大きく離岸した。

・今回の冷水渦の再結合でも、同様の経過をたどると思われる。すなわち、今後1~2か月程度は九州~四国沖で黒潮流軸の離岸が進むと考えられる。

・現在、伊豆諸島周辺が主漁場になっているカツオ竿釣りには冷水渦の再結合が影響することは少ないと思われるが、黒潮流軸の離岸とともに四国~紀伊半島沖で行われている沿岸のカツオ竿釣やひき縄等の漁場に影響が出る可能性があり、今後の推移に注目したい。

(海洋事業部)