トピックス

3月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

3月の北部まき網による水揚物の主体はマイワシで、3月上旬にはさば類も水揚げされた。マイワシの主漁場は、月を通じて犬吠埼沖であった。マイワシの1網当たり平均漁獲量は156トンで、さば類に比べて多く、1網当たり200~300トン以上獲る船もあった。

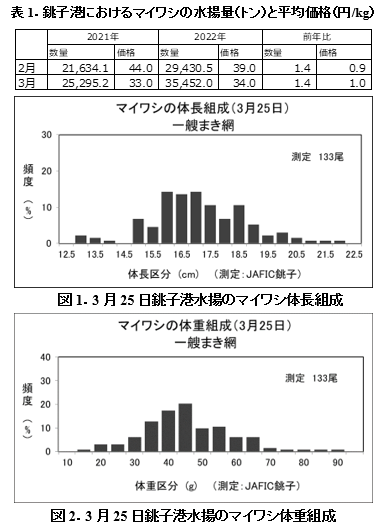

〇銚子港: 3月の水揚量は2月を上回り、前年を上回った(表1)。銚子港水揚げのマイワシは体長16~17cm、体重45gにモードがあり(図1、2)、主に明け2歳魚で占められると考えられる。

2. 日本海側のマイワシについて

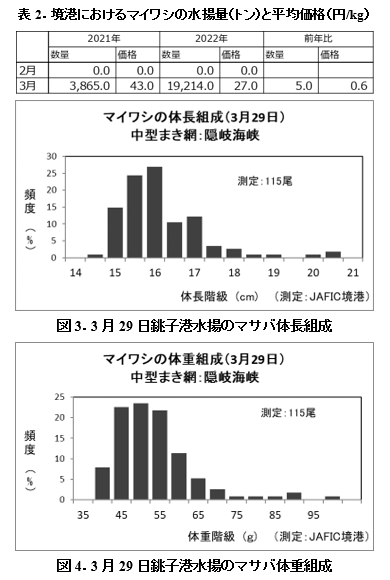

〇境港: 3月の水揚量は2月の皆無から急増し、前年の5倍であった(表2)。月末には水揚制限も行われたが、近年で水揚量が最も多かった2020年3月を上回った。漁場は隠岐海峡周辺に形成された。境港に水揚げされたマイワシは体長16cm、体重は50 gにモードがあった(図3、4)。

3. 太平洋側のマサバについて

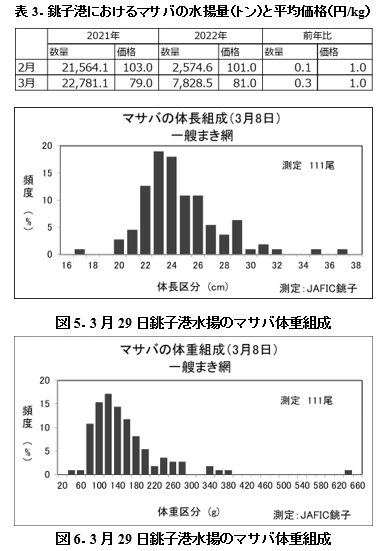

〇銚子港: 3月の水揚量は2月を上回り、前年を下回った(表3)。3月上旬はマサバの水揚げが続き、漁場は犬吠埼沖に形成された。マサバの1網当たり平均漁獲量は53.7トンであった。なかには1網当たり100~200トン獲る船もあった。銚子港水揚げのマサバは体長(尾叉長)23cm、体重120gにモードがあった。

〇静岡県以西の状況: 棒受網により小川港に水揚げされたマサバはサイズが小さく、産卵群の水揚げは少なかった。沼津港の3月の水揚量は245トンで、2月を下回り、前年を下回った。奈屋浦港では、3月の水揚量は4767.4トンで、2月を上回り、前年を下回った。奈屋浦港の水揚物は小中銘柄が多く、大中銘柄は混じる程度であった。前年まで水揚量が多かった北浦港では3月の水揚量が少なく、2月を下回るとともに、前年を下回った。

4. 東シナ海側のマサバについて

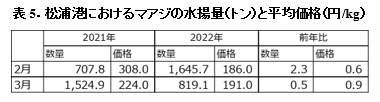

〇松浦港: 3月は対馬海域主体に操業が行われたが、水揚量は2月及び前年を下回った(表4)。3月はマサバよりもマアジの水揚量が多かった。対馬海域の1隻当たりマサバ水揚量は14.2トンで、2020年を上回り、2021年を下回った。遠洋旋網漁船による長崎港水揚物は、体長28cmにモードがあり、30cm以上のサイズも混じり、体重のモードは320gであった。2歳魚主体の日が多かったが、日によっては3歳魚が主体となった。

5. 東シナ海側のマアジについて

〇松浦港: 3月の水揚量は2月を下回り、前年を下回った(表5)。漁場は対馬海域と九州西沖海域であった。遠洋旋網漁船による長崎港水揚物は、体長18cm、体重80gにモードがあり、1歳魚主体であった。

6. まとめと4月の動向

太平洋側のまき網によるマイワシ漁場は、3月を通じて犬吠埼沖に形成された。水揚物は体長16~17cm、体重45gにモードがあった。水揚量はさば類を上回り、1網当たり200~300トン以上漁獲する船もあった。3月は2歳魚主体の水揚げが続いたが、従来の傾向から見て4月以降の銚子港での水揚げはわずかに減少し、5月ごろから北上群が水揚げされると思われる。

日本海側のまき網によるマイワシ漁場は隠岐海峡周辺に形成され、ここ数年で最も水揚量が多かった前年3月を上回った。水揚物の魚体は体長16cm、体重50 gにモードがあった。水揚量が多かったため、価格は前年を下回った。4月に入ってもマイワシ漁が続いているが、3月を下回る水揚げになると考えられる。

太平洋側のまき網によるさば類の漁場は、犬吠埼沖に形成された。水揚物の魚体は体長23cm、体重120g前後にモードがあった。1網当たり平均漁獲量は53.7トンであり、なかには1網当たり100~200トンを水揚げした船もあった。3月上旬の奈屋浦港で産卵群と思われる大中銘柄主体に水揚げが続いていたが、下旬には中小銘柄主体になった。4月以降は北部まき網によるマサバの水揚げがさらに減少し、静岡県奈屋浦や宮崎県北浦での水揚げも増えていない。

東シナ海のまき網では、マサバについては対馬海域を中心に2歳魚主体で3歳魚が混じる程度の漁獲であった。3月はマサバに比してわずかにマアジの水揚量が多かった。マサバの1隻当たり水揚量は2021年を下回った。マアジは対馬海域と九州西沖海域で水揚げがあり、1歳魚主体の水揚げであった。マアジの1隻当たり水揚量は過去5年平均を上回っており、好調な水揚げが続いた。4月以降は九州西沖海域でブリの水揚げが増えている。対馬海域~浜田沖ではマアジの水揚げがあり、境港で水揚げされている。

なお、さば類については、水産研究・教育機構の資源評価により、太平洋側、日本海側ともにマサバの新規加入量が想定よりも少ないことや、東シナ海のゴマサバについても親魚量が減少していることが指摘されており、今後の漁況の動向や、今後決定される今漁期(7月~来年6月)のTACについて注目していく必要があろう。

(水産情報部)