トピックス

令和4年3月の海況について

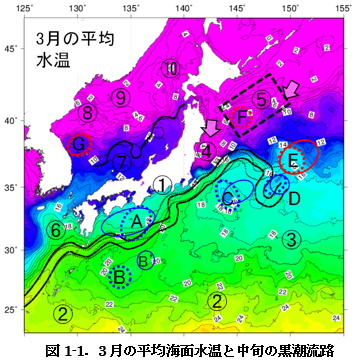

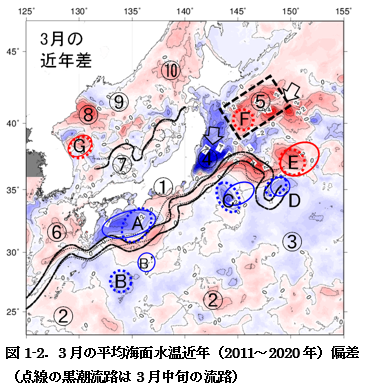

黒潮流路は、九州~四国沖では離岸が続き、潮岬沖では蛇行が再発達し始めた。北日本太平洋側では、親潮系冷水が停滞して沿岸はかなり低めであったが、沖合は暖水波及が続いており高めであった。

黒潮域

・2月に九州~四国沖にあった冷水渦Aが徐々に東進するとともに、黒潮流軸は潮岬沖で発達し、蛇行は緩やかなW字型を呈し、石廊崎沖で屈曲して三宅島付近を通過した(図 1-1)。4月現在も潮岬沖の蛇行は発達中である。

・黒潮流軸周辺の海面水温は、九州沖では1℃弱昇温して20~22℃、四国~潮岬沖では停滞して19~20℃、伊豆諸島~房総半島沖でも停滞して18~19℃であった。

・九州~四国~潮岬沖の海面水温は、2月に引き続き冷水渦Aの影響で近年より1~2℃低めであった。一方、熊野灘~遠州灘~相模湾付近(図1-①)の海面水温は、黒潮流軸接岸や黒潮系暖水の反流の影響で1℃弱高めであった。

・本州沖合や沖縄東沖の海面水温は、風が弱く日射が多かった影響で、近年より低めの海域(図1-③)は縮小し、やや高めの海域(図1-②)が拡大した。

・2月上旬に大蛇行南端より切離された冷水渦はB’からBまで西進した(図1-1)。

親潮域・混合水域

・黒潮続流は、犬吠埼以北では離岸し、引き続き常磐北部沖の37°N・145°E付近まで北上した。

・2月上旬に黒潮続流の沖合域から切離された冷水渦Cは西進を続け、房総半島東沖の黒潮続流の流軸に接近し(図1-1)、黒潮続流から分岐して冷水渦Cに沿う流れがみられた。

・三陸~常磐北部(図1-④)の海面水温は、4~10℃の親潮系冷水が停滞し、広範囲で近年より4~5℃低めの状態が続いた。

・三陸~道東沖(図1-⑤)では、黒潮続流からの暖水波及が続き、海面水温は広範囲で近年より2~4℃高めであった。また、この暖水波及域では道東沖に暖水渦Fが出来つつある。

・黒潮続流沖合域の暖水渦Eは縮小したが、依然として明確な暖水渦の構造を維持している。

・三陸~常磐北部に親潮系冷水が南下しているが、親潮面積は下旬にかけて縮小し、平年(1993~2017年)より小さかった。

・親潮第1分枝は39°N・142~143°N付近まで後退し、第2分枝は150°E付近に弱い南下がみられるが不明瞭であった。

・黒潮続流の蛇行部の冷水渦Dは、一時的に流軸と結合したが、下旬に再び切離された。

東シナ海

・朝鮮半島沿岸の海面水温はやや低めだが、沖縄~九州西沖(図1-⑥)は、風が弱かったことや黒潮系暖水波及の影響で、やや高めが続いた。

日本海

・おおむね平年より風が弱く日射が多かった影響で、沿海州南部~中央部(図1-⑨)の海面水温は近年より低めの海域が縮小した。

・対馬暖流の勢力はおおむね平年(1993~2017年)並みになったが、東朝鮮暖流域の勢力が強く、朝鮮半島北部には暖水渦Gが停滞し、同半島北部沖(図1-⑧)も海面水温が近年より2℃前後高めの状態が続いた。

・本州沿岸(図1-⑦)は対馬暖流の離岸の影響もあったが、海面水温が近年より低めの海域は縮小し、北海道西沖(図1-⑩)の対馬暖流系水や気象の影響で近年より1℃前後高めであった。

黒潮大蛇行及び黒潮続流からの冷水渦の切り離し

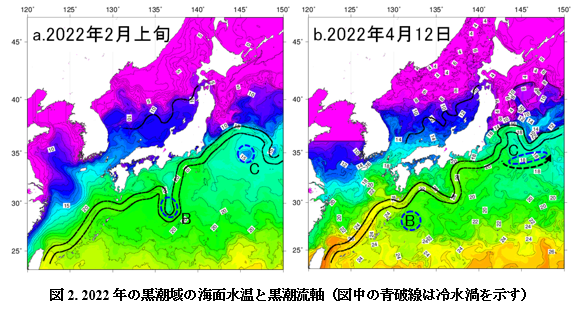

・JAFIC EYE第244号及び248号で解説したように、2022年2月上旬後半には、27~28°Nまで発達した黒潮大蛇行から冷水渦Bが切り離された。また、2月上旬前半には黒潮続流から冷水渦Cが切り離された(図2a)。

・2022年4月12日には、冷水渦Cは房総半島沖まで西進し、黒潮続流の流軸は冷水渦Cの接近とともに離岸し、北上する流れと冷水渦Cに沿った東向きの流れに分岐している(図2b)。

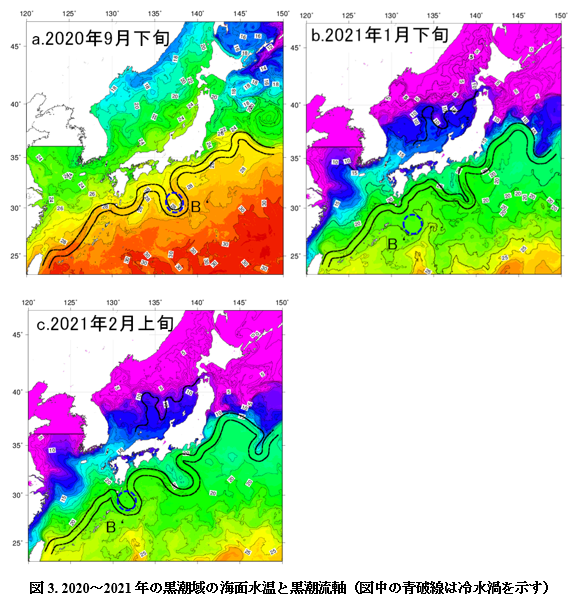

・2020年9月下旬にも、黒潮大蛇行は28~29°Nまで発達し、10月上旬には冷水渦B’が切り離された(図3a)。

・この冷水渦B’は西進し、4か月後の2021年1月下旬には九州南東沖(図3b)に達して2021年2月下旬に黒潮流軸と結合して著しい蛇行を生じた(図3c)。

・2022年2月上旬に切り離された冷水渦Bは、2020年の冷水渦B’の約2倍の速度で西進し、4月12日には九州南東沖に達して黒潮流軸と接近した(図2b)。

・この冷水渦Bは、海面高度からみても明確な渦構造を保ったまま黒潮流軸に接近しており、黒潮流軸と結合する可能性が高いと考えられる。

・2021年には、冷水渦B’が九州南東沖まで西進した次の旬には黒潮流軸と再結合(図3c)しており、2022年の冷水渦Bも今後1カ月以内には黒潮流軸と再結合すると思われる。

(海洋事業部)