トピックス

1月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

1月の北部まき網による水揚物はマイワシ主体で、さば類やぶり類(イナダ)なども水揚げされた。マイワシは、月を通じて塩屋崎〜犬吠埼沖主体の操業であった。マイワシは、さば類に比べて1網当たりの平均漁獲量が169トンと多く、なかには1網で400トン以上獲る船もあった。

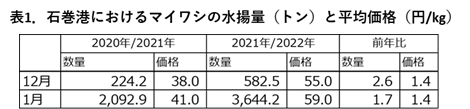

〇石巻港:1月の水揚量は12月を上回り、前年を上回った(表1)。石巻港では12月中旬ごろから定置網による水揚量が増え、1月も引き続き定置網による水揚量が多かった。

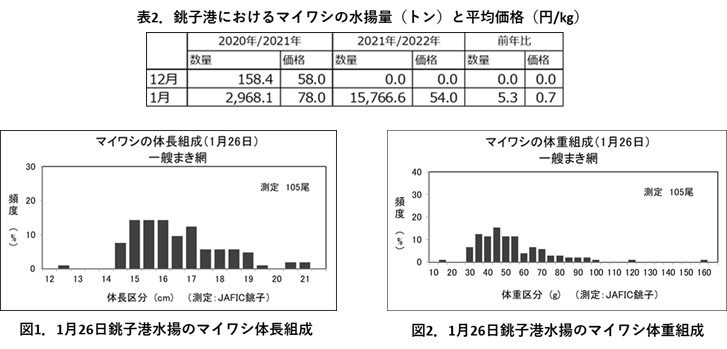

〇銚子港:1月の水揚量は12月を上回り、前年を上回った(表2)。前年同期は、さば類主体の水揚げが続いていたが、今期は、さば類の魚群の分布水深が深く、漁獲がまとまらない日にはマイワシを狙う船が多かった。マイワシの群れはさば類の群れより大きいため、水揚量がのびた。銚子港水揚げのマイワシの体長は15〜16cm主体、体重40〜50g主体であった(図1、2)。明け2歳魚と考えられる。

2. 太平洋側のさば類について

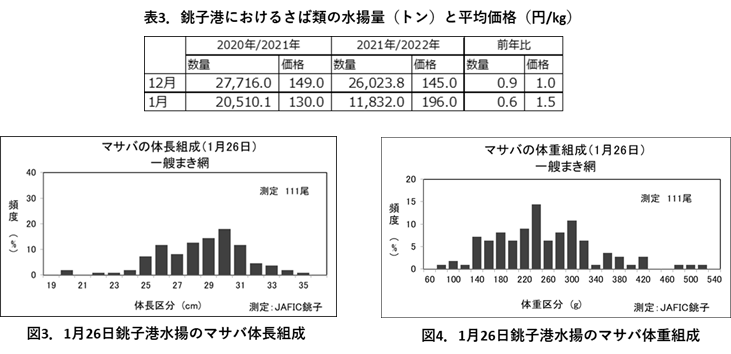

〇銚子港:12月の水揚量は1月を下回り、前年を下回った(表3)。1 月上旬の漁場は犬吠埼沖主体であったが、中旬以降は新たに塩屋崎沖〜鹿島沖にも形成され、後続の南下群が来遊したものと考えられた。1艘まき網の1網当たり漁獲量は21トン前後であり、12月を下回った。1網当たり40〜100トンを漁獲する船もあった。1日あたり水揚量は2,000〜3,000トンで、日によって石巻港などにも水揚げされた。銚子港に水揚げされたマサバの体長(尾叉長)は30cm主体、体重は240g主体であった(図3、4)。

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

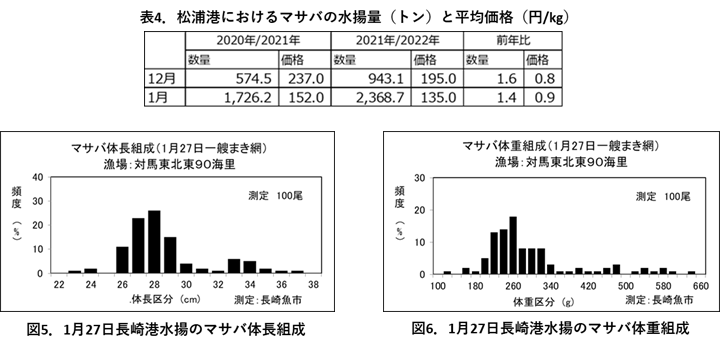

〇松浦港:1月は対馬海域主体に操業が行われ、水揚量は12月及び前年を上回った(表4)。1月以降はマサバ主体の水揚げとなった。対馬海域の1隻当たりマサバ水揚量は、2020年と2021年を上回り、2月以降も対馬海域で水揚げが続くと考えられる。遠洋旋網漁船による長崎港水揚物は体長28cm主体で、30cm以上のサイズも混じった。体重は260g主体であった。2歳魚主体になる日が多く、日によって1歳魚が主体になる日もあった(図5、6)。

4. 日本海および東シナ海側のマアジについて

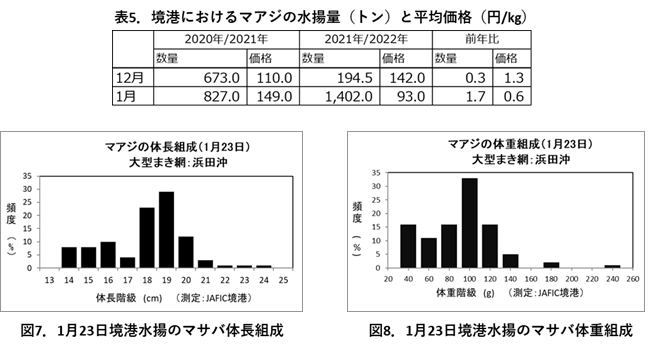

〇境港:1月の水揚量は12月及び前年を上回った(表5)。12月はぶり類(ツバスなど)の水揚量が多かったが、1月はマアジの水揚量が増えた。境港の水揚物は体長19cm主体で、体重100g前後主体であった(図7、8)。

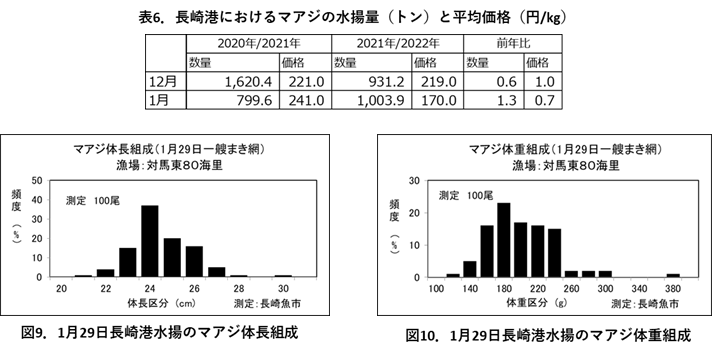

〇長崎港:1月の水揚量は12月及び前年を上回った(表6)。漁場は主に対馬海域であった。遠洋旋網漁船による長崎港水揚物は体長24cm、体重180gモードの1〜2歳魚主体であった(図9、10)。境港水揚物より大型サイズが主体であった。鮮魚向けに出荷できるサイズではあるが、量が多いため前年より安かった。

5. まとめと1月の動向

太平洋側のマイワシの漁場は、1月を通じて塩屋崎〜犬吠埼沖に形成された。水揚物の体長は15〜16cm主体、体重40〜50g主体であった。1月は、さば類の魚群がまとまらない日にマイワシを獲ることが多く、前年同時期と比較するとマイワシの水揚量が多かった。1網当たり400トン以上漁獲する船もあった。

太平洋側のさば類の漁場は、1月上旬は犬吠埼沖に形成されたが、中旬ごろからは塩屋崎〜鹿島沖にも形成され、後続の南下群が来遊したものと考えられた。水揚物は240g前後主体で、400g以上の大型サイズは1〜2割であった。1網当たり平均漁獲量は21トンで、12月を下回った。北部まき網全体では、網数を増やして1日当たり2,000〜3,000トンを水揚げした。12月と比較して水揚物が小型化しており、大型魚はすでに産卵場への南下をはじめていると考えられる。産卵場である伊豆諸島周辺の棒受網では、マサバの水揚げが増えた。

東シナ海のマサバについては、対馬海域を中心に2歳魚主体の漁獲があった。2月以降も対馬海域でまとまった水揚げが続いており、3月まで遠洋旋網ではマサバ主体の水揚げが続くと考えられる。

日本海側の1月のマアジの水揚量は12月を上回った。12月はブリ類主体の水揚げが続いていたが、1月は大型まき網によるマアジの水揚量が増加した。東シナ海では対馬海域主体の操業であった。マサバを下回る水揚量ではあったが、1隻当たり水揚量は過去5年平均を上回っており、好調な水揚げが続いていた。水揚物は鮮魚として出荷される体長24cm(1歳魚)主体に2月も操業が続くと考えられる。