トピックス

2021年主要港における水揚動向

1.はじめに

本年のわが国における主要魚種の水揚動向を俯瞰するため、JAFICが出張所や駐在所を置いている全国主要漁港のうち、釧路・石巻・銚子・境・松浦の各港について、農林水産省水産物流通調査の産地水産物月別調査に基づき、本年(10月まで)の水揚動向を過去5年(2016〜2020年)と比較しながら検討した。

調査対象魚種を、以下のとおりグループに分け、月別・年別の水揚量と年間の水揚金額を検討した。

①かつお・まぐろ類:カツオ、クロマグロ、ビンナガ、メバチ、キハダ、マカジキ、メカジキ

②いわし類:マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシ

③あじ類:マアジ、ムロアジ

④さば類:さば類

⑤浮魚類:サンマ、ぶり類

⑥たら類:マダラ、スケトウダラ

⑦底魚類:ホッケ、かれい類、マダイ、ズワイガニ、たこ類

⑧いか類:スルメイカ、アカイカ

水揚量の集計にあたり、生鮮と冷凍は区別していない。

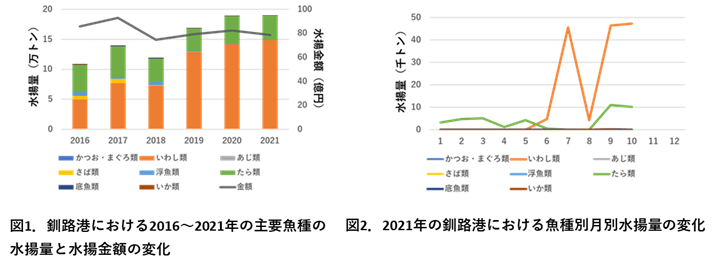

2.釧路港

釧路港へは、道東海域で操業する夏〜秋の大中型まき網漁業、秋〜春の沖合底びき網漁業をはじめ、さんま棒受網漁業やいか釣り漁業、刺網漁業などが水揚げする。

本年の水揚量は10月末でいわし類(マイワシ)とたら類(スケトウダラ)を中心に19.0万トン、金額は78.8億円である(図1)。既に前年並みの水揚量に達しているが、11月以降もスケトウダラやマイワシの水揚げが続いており、年間では20万トン前後に達すると見込まれる。水揚金額は2017年の92.9億円をピークに80億円前後で推移してきたが、本年も前年(82.3億円)並みとなることが期待される。また、2016〜2018年には、一定程度さば類や浮魚類(サンマ)の水揚げがあったが、最近はほぼマイワシとスケトウダラで占められている。

本年の魚種別月別の水揚状況(図2)をみると、8月のいわし類(マイワシ)の落込みが顕著であった。道東海域の記録的な高水温により、魚群が北方四島水域へ北上したためと思われる。また、かつては10月を中心にみられたさば類や浮魚類(サンマ)の水揚げも殆どみられなかった。

なお、集計には含まれていないが、近年はサケやシシャモなどの冷水性魚種が減少している。

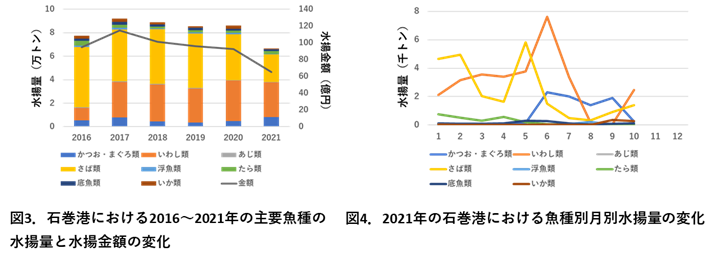

3.石巻港

石巻港へは、三陸海域で操業する沖合底びき網漁業や大中型まき網漁業をはじめ、小型底びき網漁業や定置網漁業など沿岸域で操業する各種漁業が水揚げする。

本年の水揚量は10月末で6.7万トン、水揚金額は65.2億円である(図3)。11月に入りさば類をはじめとして7千トン以上が水揚げされており、年間では前年(8.6万トン)並みに達するものと見込まれる。水揚金額は2017年の114.9億円をピークに減少傾向にある。本年は10月末時点で前年(92.5億円)の7割にとどまっており、今後水揚量が増加しても前年には及ばないものと思われる。

いわし類(マイワシ)とさば類が水揚げの主体であるが、かつお・まぐろ類(カツオ・ビンナガ)やたら類などの底魚類も水揚げされる。2017年以降、マイワシが増加し年間3万トン前後を水揚げする一方、資源状況を反映して浮魚類(サンマ)、いか類(スルメイカ)、たら類(マダラ)の水揚量が減少している。

本年の魚種別月別の水揚状況(図4)をみると、夏季にいわし類(マイワシ)とさば類の水揚げが大きく減少する一方、かつお・まぐろ類(カツオ)の水揚げが好調であった。資源の増加と水温上昇にともない魚群の北上が顕著になるとともに、今年のカツオの好調な来遊を反映したものと考えられる。なお、11月に入りさば類が順調に水揚げされており、南下群を対象に三陸南部海域が秋の主漁場となっていることが示唆される。

また、集計には含まれないが、イカナゴなどの冷水性魚種の減少と、サワラ、タチウオ、ガザミなどの暖水性種の増加が顕著である。

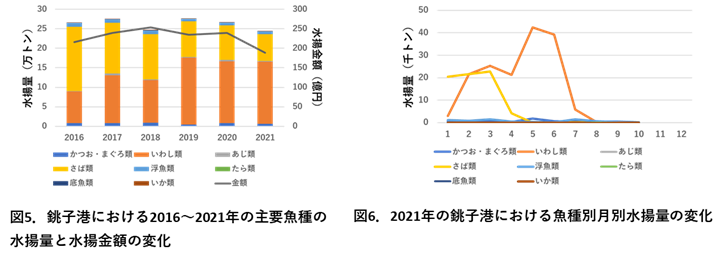

4.銚子港

銚子港へは、房総・常磐海域で操業する大中型及び中型まき網漁業や沖合底びき網漁業、さんま棒受網漁業に加え、はえ縄漁業や沿岸の釣り漁業などが水揚げする。

本年の水揚量は10月末で24.3万トン、水揚金額は188.5億円に達している(図5)。年間の水揚量は概ね26〜27万トンで推移しているが、2019年以降いわし類(マイワシ)の水揚量が増加する一方、さば類が減少している。量は多くはないが、浮魚類(ぶり類)やかつお・まぐろ類も毎年水揚げされている。水揚金額は2018年の253.5億円をピークに次第に減少する傾向にある。本年も10月末時点で前年(239.8億円)の8割弱に留まっており、年間を通じても前年を超えることは難しいと思われる。

銚子港では、近年はいわし類(マイワシ)の水揚げが冬〜初夏に集中する一方、さば類は11月〜翌年2、3月にかけて水揚げのピークを迎える。今年の魚種別月別の水揚状況(図6)も同様に推移しており、11月に入り約5千トンのさば類が水揚げされている。また、かつお・まぐろ類や浮魚類(ぶり類)もほぼ周年にわたり水揚げされた。

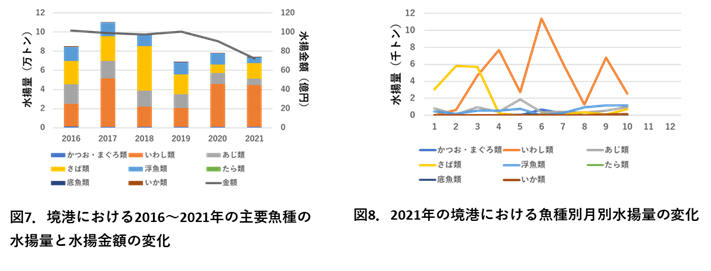

5.境港

境港へは、日本海西部で操業する大中型及び中型まき網漁業をはじめ、沖合底びき網漁業、いか釣り漁業やかに籠漁業などが水揚げする。

本年の水揚量は10月末で7.4万トン、水揚金額は72.4億円である(図7)。11月に入ってもさば類の水揚げが続くとともに浮魚類(ぶり類)の水揚げが増加しており、年間では前年(7.8万トン)並みに達すると思われる。いわし類(マイワシ)、あじ類(マアジ)、さば類の増減にともない年間の水揚量が変動するが、最近はさば類とあじ類(マアジ)の減少が顕著である。一方、浮魚類(ぶり類)が安定して水揚げされている他、かつお・まぐろ類(クロマグロ)の水揚げも続いている。

近年の境港では、マイワシは、春・初夏・秋に水揚げのピークがあり、それぞれ体長(年齢)の異なる群が水揚げされる。一方、さば類は秋と冬に水揚げされる。また、初夏を中心にマアジやクロマグロが水揚げされ、秋から冬にかけてぶり類の水揚げが増加する。本年も、ほぼ同様のパターンを示したが、例年に比べてマアジの水揚量が少なかった(図8)。

6.松浦港

松浦港へは、東シナ海で操業する大中型まき網漁業を中心に、中型まき網漁業やいか釣り漁業などが水揚げする。

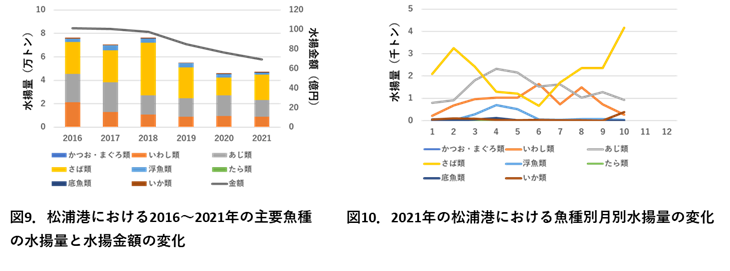

本年の水揚量と水揚金額は、いわし類・あじ類・さば類を中心に10月末で4.7万トン、69.4億円である(図9)。2019年以降、あじ類とさば類の減少により、全体の水揚量が5万トン前後に低下し、水揚金額も減少している。本年の水揚量は10月末で前年(4.6万トン)並みに達しており、11月もさば類の水揚げが好調であることから、年間では5万トンを上回ると見込まれる。

本年の魚種別月別の水揚量をみると、近年と同様に、さば類では秋〜冬を中心に、あじ類(マアジ)やいわし類(マイワシ)は春〜夏を中心に、それぞれほぼ周年にわたり水揚げされた。また、春には浮魚類(ぶり類)が水揚げされた。さらに、最近はスルメイカ資源が低迷しているなかで、10月にややまとまった水揚げがあったことが特徴である。

7.おわりに

最近のわが国周辺における資源状態を反映し、本年は各港ともマイワシやさば類を主体とする水揚状況であった。一方で、サンマとスルメイカの著しい不漁が続いており、日本海や東シナ海ではあじ類(マアジ)の減少も目立った。こうしたなかで、年間を通した水揚量は概ね近年あるいは前年並みを維持するものの、水揚金額は、相対的に価格が高いサンマやマアジ、スルメイカの減少、豊漁であったもののカツオの価格の伸び悩みなどにより、最近の減少傾向を脱するには至らないと思われる。コロナ禍からの需給関係の回復を含め、来年の動向を注目していきたい。

また近年は、わが国周辺の海面水温が高めで経過しており、特に今夏の三陸・道東海域と日本海は記録的な高水温であった。これにより、太平洋北部海域におけるマイワシやさば類の分布の北偏傾向と南下時期の遅れが一層顕著に表れ、日本海においてもスルメイカの北上経路の沖合化をもたらした。こうした海水温の変動の背景には地球温暖化の進行があるが、直接的には気温の影響や黒潮大蛇行の継続による黒潮続流からの常磐・三陸海域への暖水の供給、親潮の勢力が弱い一方で対馬暖流の勢力が強いことなどが影響を及ぼしている。今後のわが国周辺の気象や海況の変化にも一層の注目が必要である。

なお、本年の海況や主要魚種の漁況の経過の詳細については「2021(令和3)年のわが国周辺の漁海況の特徴について」(https://www.jafic.or.jp/)をご覧いただきたい。