トピックス

11月におけるサンマの漁況経過

1. 2021年11月の漁況の経過

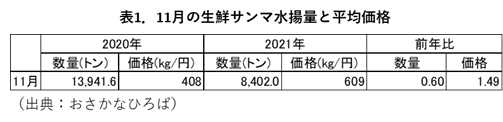

今年11月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は8,402.0トンで、前年(13,941.6トン)の60%にとどまった(表1)。10月の水揚量より倍増したものの、11月単月で1万トンに届かず、少なかった。前年は記録的な不漁であったが、今年は前年をさらに下回り、1971年以降で最低の水揚量となった。生鮮サンマの平均価格は609円/kgで前年の1.49倍であった。

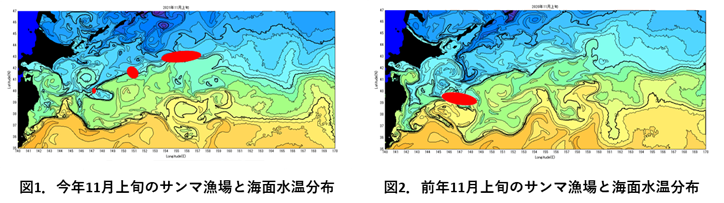

11月上旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東南東250〜280海里(漁場水温12〜16℃)、落石東380〜510海里(漁場水温11〜15℃)であった(図1、2)。また、久慈東240海里(落石南南東220海里)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東380〜510海里で56トン、他の漁場は数トンであった。漁獲物は体重110〜140gが主体であり、10月下旬とほぼ同じであった。

11月上旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東南東250〜280海里(漁場水温12〜16℃)、落石東380〜510海里(漁場水温11〜15℃)であった(図1、2)。また、久慈東240海里(落石南南東220海里)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東380〜510海里で56トン、他の漁場は数トンであった。漁獲物は体重110〜140gが主体であり、10月下旬とほぼ同じであった。

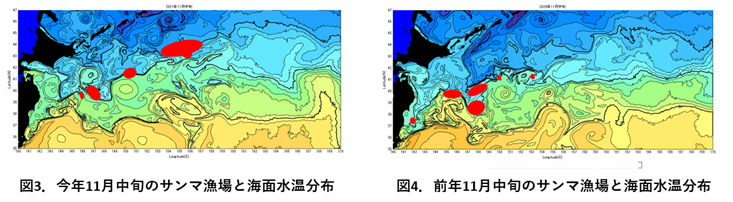

11月中旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東380〜東北東500海里(漁場水温9〜14℃)であった(図3、4)。また、落石東南東230〜260海里(漁場水温12〜17℃)、宮古東220〜240海里(漁場水温12〜15℃)、宮古東180〜200海里(漁場水温15℃)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東380〜東北東500海里で55トン、落石東南東230〜260海里で23トン、宮古東220〜240海里で24トン、宮古東180〜200海里で4トンであった。漁獲物の主体は、落石東380〜東北東500海里で体重90〜140g、宮古東沖で体重130〜160gであった。

11月中旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東380〜東北東500海里(漁場水温9〜14℃)であった(図3、4)。また、落石東南東230〜260海里(漁場水温12〜17℃)、宮古東220〜240海里(漁場水温12〜15℃)、宮古東180〜200海里(漁場水温15℃)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東380〜東北東500海里で55トン、落石東南東230〜260海里で23トン、宮古東220〜240海里で24トン、宮古東180〜200海里で4トンであった。漁獲物の主体は、落石東380〜東北東500海里で体重90〜140g、宮古東沖で体重130〜160gであった。

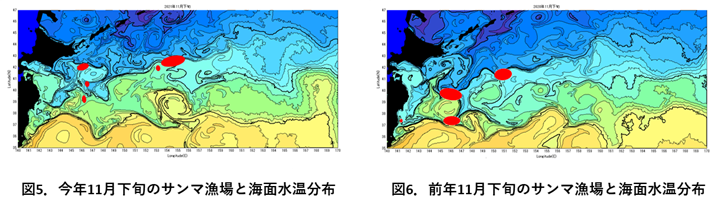

11月下旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東南東370〜430海里(漁場水温12〜15℃)であった(図5、6)。また、落石東南東330海里(漁場水温11〜13℃)、落石南60海里(漁場水温12〜13℃)、釜石東190〜200海里(漁場水温14〜15℃)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東南東370〜430海里で36トン、落石南60海里で25トン、他の漁場は数トンであった。漁獲物の主体は体重80〜140gであり、11月中旬よりもやや軽くなった。

11月下旬の主漁場は、前年同期よりも東側の公海である落石東南東370〜430海里(漁場水温12〜15℃)であった(図5、6)。また、落石東南東330海里(漁場水温11〜13℃)、落石南60海里(漁場水温12〜13℃)、釜石東190〜200海里(漁場水温14〜15℃)にも一時的に漁場が形成された。1日1隻当たり最高漁獲量は、落石東南東370〜430海里で36トン、落石南60海里で25トン、他の漁場は数トンであった。漁獲物の主体は体重80〜140gであり、11月中旬よりもやや軽くなった。

2. 2021年11月の漁獲物

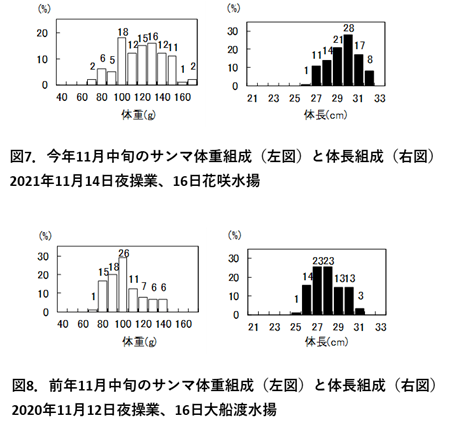

今年の11月中旬の漁獲物の主体は、体長28〜31cm、体重100〜150gであった(図7)。前年の同期の漁獲物の主体は体長26〜30cm、体重80〜120gであった(図8)。前年と比べると、今年は0歳魚の混じりが少なく、1歳魚の体重は重かった。11月下旬になり体重80〜140g主体となったものの、11月に入ってもかなり魚体が良かったことが今年の特徴である。

3. 現状分析

11月になっても引き続き漁場が非常に遠く、魚群が薄かった。このため時化の影響を受けやすく、操業日数も少なくなった。結果として11月のサンマ棒受網における生鮮サンマ水揚量は前年の60%にとどまった。

一方、魚体は11月としては非常に良好であった。11月下旬になり0歳魚が多くなってきたものの、1歳魚の体重は重く、生鮮として流通できるサンマであった。これらのことから、今年は魚群の南下時期が非常に遅れ、魚体組成から判断する限りは11月下旬になっても漁期の終わりのイメージでは無かった。

このため、12月に入っても漁獲が続くことを期待していたが、12月上旬に花咲東南東260〜420海里で操業したものの漁獲量は少なく、漁獲物は0歳魚が主体となった。このため多くの船が切り上げた。12月10日夜に残った一部の船が出漁したものの、魚群を発見できずに帰港し、今期の操業が終了した。最終水揚量は、前年を下回り、過去最低となる見込みである。