トピックス

11月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇道東沖たもすくい網:花咲港への11月の水揚量は10月及び前年を下回った(表1)。6、7月の水揚量は前年同期を上回ったものの、8月以降は前年を下回った。

2. 太平洋側のさば類について

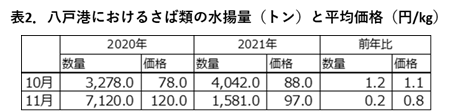

〇八戸港:11月の水揚量は10月及び前年を下回った(表2)。漁場は11月上旬には八戸沖に形成され、八戸港中心の水揚げが続いた。中旬以降は漁場が南下し、金華山沖〜小名浜沖中心となったため、八戸港への水揚げは減少した。

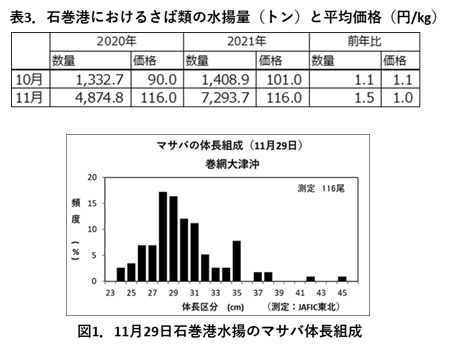

〇石巻港:11月の水揚量は10月及び前年を上回った(表3)。11月中下旬は金華山沖〜小名浜沖に漁場が形成されたため、水揚げは石巻港中心であった。体長(尾叉長)28cm前後主体で(図1)、体重300g以上が5割、500g以上が1割を占めた。

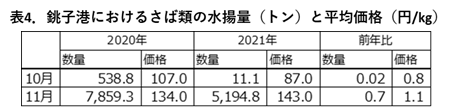

〇銚子港:11月の水揚量は10月を上回ったものの、前年を下回った(表4)。11月下旬ごろから犬吠埼沖に漁場が形成され、銚子港への水揚げが続いた。2艘巻き網の操業が少なかったことや1艘まき網の1操業当たり漁獲量が20トン前後と少なく、網数を増やして1日1,000トン以上水揚げした日もあったが、全体として水揚量は伸びなかった。

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

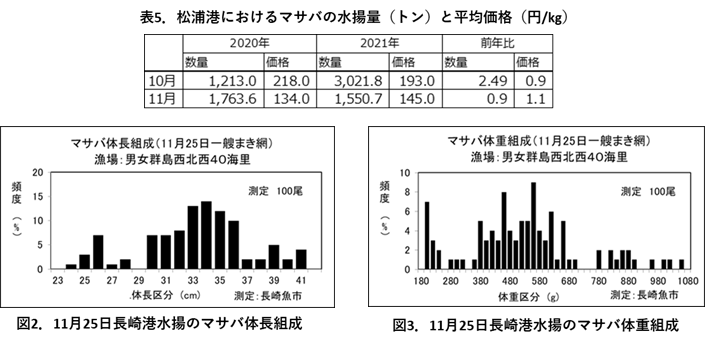

〇松浦港:11月は対馬海域主体に操業が行われ、水揚量は10月及び前年を下回った(表5)。しかし1隻当たり水揚量は過去5年平均を上回っており、12月以降も対馬海域を中心に好調な水揚げが続くと考えられる。遠洋旋網漁業による長崎港水揚分は、体長33〜34cm前後、体重460〜560g前後の2歳魚が主体であった(図2、3)。

4. 日本海および東シナ海側のマアジについて

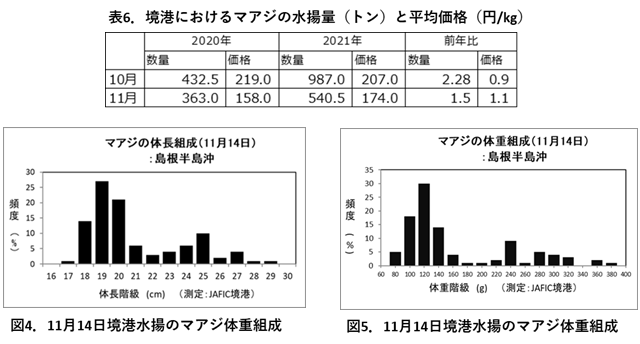

〇境港:11 月の水揚量は10月を下回り、前年を上回った(表6)。9月から引き続き隠岐海峡周辺でマアジが漁獲され、境港へ水揚げされたが10月、11月には、9月よりも水揚量は減少した。漁獲物は、体長(尾叉長)19cm前後、体重120g前後の1歳魚で、体長25cm、体重240gに第2のモードがあった(図4、5)。小型サイズが多くなり、餌向けの出荷となった。

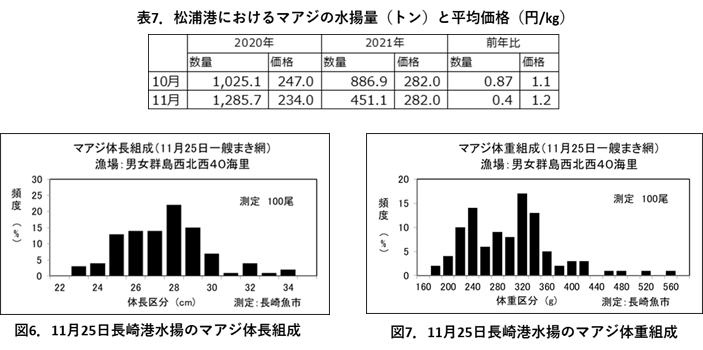

〇松浦港:11月の水揚量は10月及び前年を下回った(表7)。漁場は主に九州西沖海域であった。遠洋旋網漁業による長崎港水揚物は体長28cm、体重240gと320gにモードがあった(図6、7)。2歳魚主体の水揚げであり、隠岐海峡周辺で漁獲された境港水揚物と比べて大型であった。鮮魚向けの出荷となり、価格は10月並みで前年を上回った。

5. まとめと11月の動向

11月の太平洋側のマイワシの水揚げは道東沖の棒受網の他には、北部まき網でさば類に混じる程度であった。魚群が南下したため、道東沖棒受網による水揚量は10月を下回った。また、前年と比較してさば類の東北沖への南下が早かったこともあり、北部まき網漁船の大半がさば類を狙ったため、マイワシの漁獲がほとんどなかった。12月以降、岩手県・宮城県沖で小型棒受網漁業が開始され、1日100〜200トン前後の水揚げがあった。

太平洋側のさば類の漁場は、11月上旬は八戸沖、11月中旬から金華山沖〜犬吠埼沖に形成された。水揚物は200g前後主体で300g以上も混じり、500〜600g台のものもみられた。11月は1網当たり漁獲量が少なく、網数を増やして1日1000トン以上水揚げする日もあった。12月以降はさらに魚群がまとまり、銚子港への水揚量が増加すると考えられる。なお、11月下旬には根室海峡の羅臼の定置網で1,400トンを超える比較的大型のマサバが漁獲された。例年にない現象であるが、今夏の道東水域の高水温にともなって太平洋側からオホーツク海に入ったものが晩秋にともなって根室海峡に集約されたものと思われる。

東シナ海のマサバについては、対馬海域を中心に1歳魚主体の漁獲があった。12月以降は九州西沖でもこのサイズが水揚げされ、遠洋旋網漁業ではマサバ・ゴマサバ主体の水揚げが続くと考えられる。

日本海側の11月のマアジの水揚量は10月を下回った。12月以降も水揚量は減少すると考えられる。東シナ海では九州西沖海域主体の操業であった。水揚物は鮮魚として出荷される体長28cm(2歳魚)主体に12月も操業が続くと考えられる。