トピックス

10月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

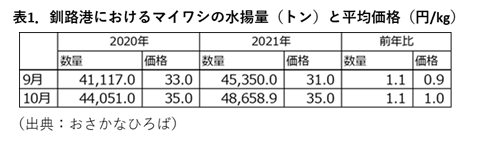

〇道東まき網:10月の水揚量は9月を上回り、好調な漁模様が継続した。群れは9月よりもまとまり、1網当たり漁獲量は平均172トンであった。漁場は釧路〜花咲沖に形成され、日によって十勝沖にも形成された。水揚物は体長16.5cm、体重50g主体(2〜3歳魚)で、90g以上の混じりは少なかった。10月の釧路港への水揚量は9月及び前年を上回り、価格も9月を上回り、前年並みであった(表1)。

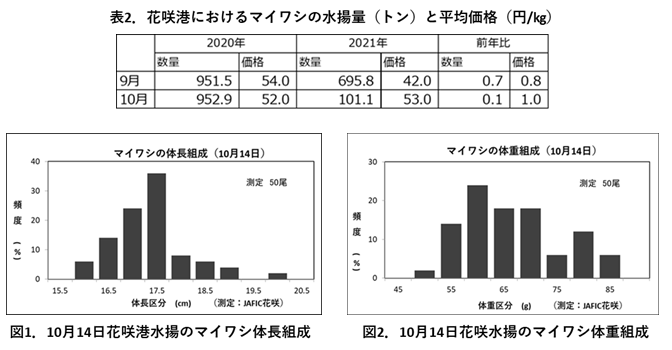

〇道東沖棒受網・たもすくい網:花咲港への10月の水揚量は9月及び前年を下回った(表2)。1日当たり水揚量は9月下旬から引き続き10〜20トンであった。水揚物は体長17.5cmモード、体重60gモード(2〜3歳魚)であった(図1、2)が、80〜90g前後のサイズも10〜20%混じった。9月と比較するとこのサイズの割合は高くなった。

2. 日本海側のマイワシについて

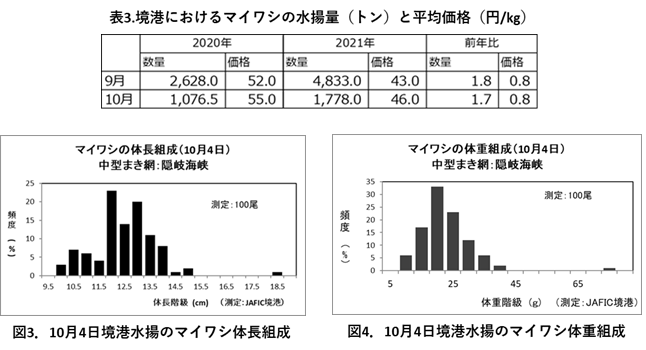

〇境港:10月の水揚量は9月を下回り、前年を上回った(表3)。水揚物の主体は体長12cm、体重20gにモードを持つ0歳魚であった(図3、4)。0歳魚の水揚は7月下旬に始まり、8〜10月も継続しており、加工原料や養殖餌向けに出荷されている。

3. 太平洋側のさば類について

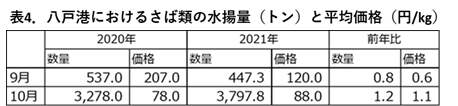

〇八戸港:10月の水揚量は9月及び前年を下回った(表4)。水揚物は体重300〜400g台(3歳魚)であった。漁場は八戸沖に形成され、南下群と考えられるサイズが水揚げされている。

4. 日本海および東シナ海側のマサバについて

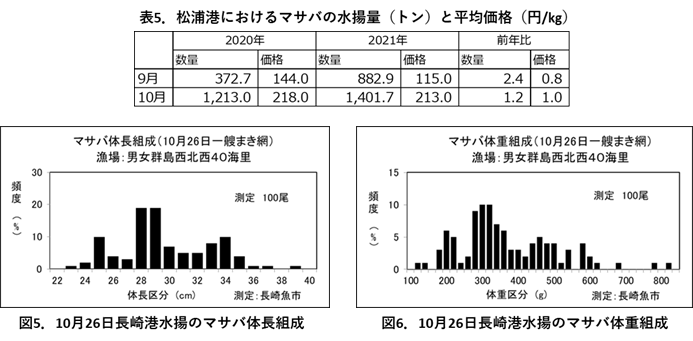

〇松浦港:10月は九州西沖海域主体に操業が行われ、水揚量は9月及び前年を上回った(表5)。1隻当たり水揚量も過去5年平均を上回っており、11月以降も九州西沖主体に好調な水揚げが期待される。遠洋旋網漁業による長崎港水揚分は、体長(尾叉長)28cm前後、体重300g前後の1歳魚が主体であった(図5、6)。

5. 日本海および東シナ海側のマアジについて

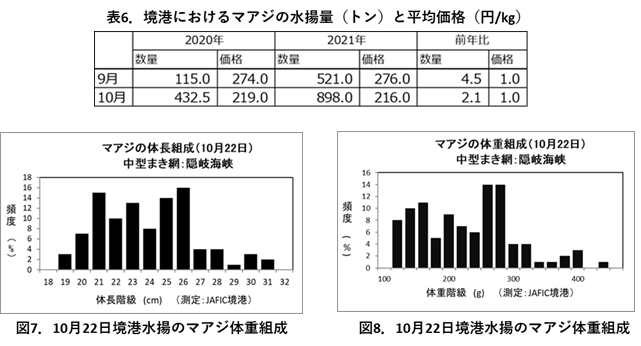

〇境港:10 月の水揚量は9月及び前年を上回った(表6)。10月も9月に引き続き、隠岐海峡周辺でもマアジが漁獲され、境港へ水揚げされた。浜田〜山口県沖でも中小型まき網により引き続き操業が行われたが、9月と比較すると水揚量が減少した。漁獲物は、体長(尾叉長)25〜26cm前後、体重260〜280g前後の2歳魚で、体長21cm、体重160gに第2のモードがあった(図7、8)。鮮魚向けに出荷されている。

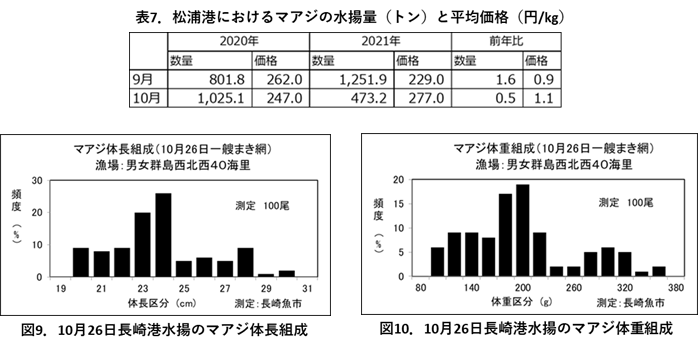

〇松浦港:遠洋旋網主体の水揚げであったが、10月の水揚量は9月及び前年を下回った(表7)。漁場は主に九州西沖海域であった。遠洋旋網による長崎港水揚分は体長24cm、体重200gモードの1歳魚主体であり(図9、10)、隠岐海峡周辺で漁獲された境港水揚物と同様のサイズであった。

6. まとめと11月の動向

10月の太平洋側のマイワシの水揚量は、道東海域のまき網主体に棒受網による水揚げもあった。9月に比べて北方四島水域から道東海域への南下群が増え、魚群がまとまったことにより、1網当たりの漁獲量は9月を上回った。魚群が南下したことにより、花咲沖を漁場とする棒受網による水揚量は減少した。

日本海側のマイワシについては、隠岐海峡周辺での0歳魚対象の操業が続いた。10月は前年を上回る水揚量であったが、前年同様に11月以降はマイワシの水揚量は減少し、マアジ・マサバ主体の水揚げとなっている。

太平洋側のさば類については八戸沖で一艘まき網による操業が続いた。水揚物の体重は300〜400g台であり、南下群の一部が水揚げされたものと考えられる。11月中旬から金華山沖周辺の海面水温が低下し、さらに魚群がまとまりつつある。

東シナ海のマサバについては、九州西沖海域を中心に1歳魚主体の漁獲があった。11月以降もこの傾向が続くと考えられる。また、11月中旬から対馬海域でも漁獲されはじめた。日本海側の浜田沖〜隠岐海峡周辺でもマサバの水揚げが続くと考えられる。

マアジについては日本海側では9月に引き続き隠岐海峡周辺で中型まき網による操業があり、浜田〜山口県沖でも大中型まき網による操業がおこなわれた。東シナ海では九州西沖海域主体の操業であった。水揚物は鮮魚として出荷される体長24〜26cm(1〜2歳魚)主体に11月も操業が続くと考えられる。