トピックス

令和3年9月のスルメイカ漁況について

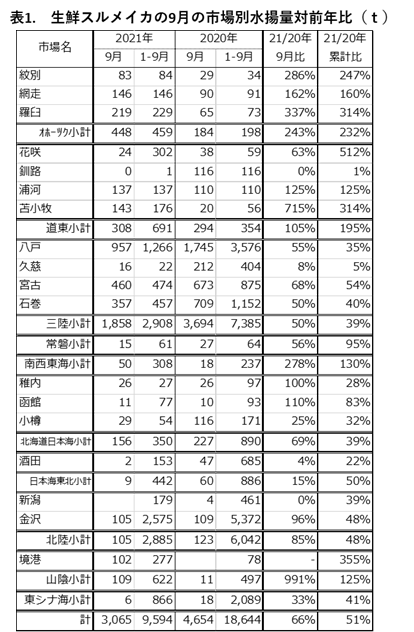

1.2021年9月の各地の水揚げ概況

JAFIC全国主要港(以下「主要港」という)における生鮮スルメイカの2021年9月の水揚量は、オホーツク海(定置主体)や道東(釣り主体)では、水温の低下によりスルメイカが沖合から沿岸に来遊し、前年同期を上回るややまとまった漁獲がみられた。三陸では昨年同様に底曳網によりまとまった漁獲がみられたものの、釣りや定置網の漁獲は皆無で、八戸沖のまき網でも少量の漁獲があったのみで今期終漁した。一方、日本海では能登半島以北の群が薄く、金沢沖〜若狭湾沖に小型いか釣りの主漁場が引き続き形成されたが、漁獲は徐々に減少した。中型いか釣りの好漁が続いた日本海中央部の大和堆付近に滞留していた群が、低気圧通過に伴う降温により隠岐諸島付近まで南下が進み、境港〜対馬沖等で小型いか釣りによる好漁が久々にみられた。中型いか釣り船による冷凍スルメイカ操業は大和堆〜隠岐諸島北〜西沖で行ない、9月も安定した漁獲が続いた。

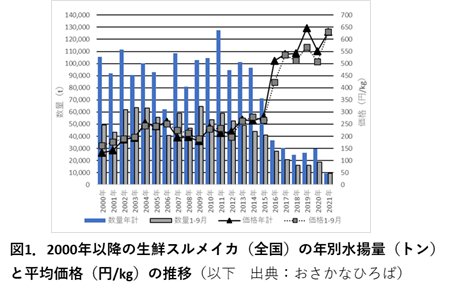

2.2000〜2020年の生鮮スルメイカの水揚量と価格の推移

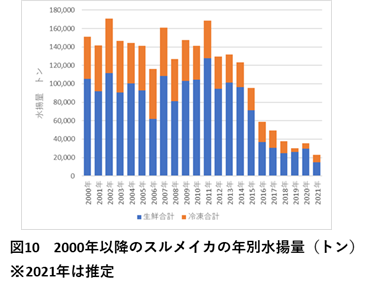

JAFIC全国主要港(以下「主要港」という)における生鮮スルメイカの2000〜2020年の水揚量は、2014年までは年間10万トン前後で推移した(図1)。2015年には7万トンまで減少し、2016〜2020年は年間3万トン〜2万5千トンとさらに減少した。2000年以降の最低水揚量は、2018年の2万5千トンであった。

平均価格は2015年まで200〜250円/kgであったが、2016年には水揚量が4万トン以下に半減したことから、500円/kgに高騰した。2017〜2020年には水揚量がさらに減少し、550〜650円/kgとさらに高騰した。

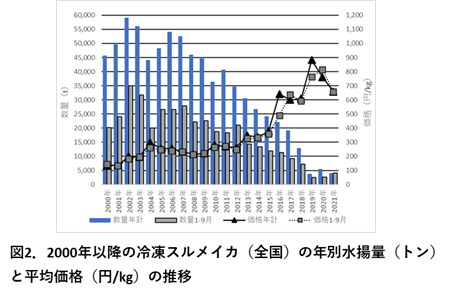

3.2000〜2020年の冷凍スルメイカの水揚量と価格の推移

主要港における冷凍スルメイカの2000〜2020年の水揚量は、2011年まで年間4万〜6万トンで推移した(図2)。2012年以降も年々減少し、2018年には1万トン台、2019年は2000年以降最低の3,700トン、2020年も5,500トンであった。2021年の1〜9月累計水揚量は4,000トンで、年間水揚量は3年連続の1万トン割れが濃厚な情勢である。

平均価格は2015年まで200〜350円/kgであったが、2016〜2018年には水揚量が2万トン台から1万トン台になったことから600円/kg台に高騰した。2019年には、水揚量が過去最低の3,700トンに減少し、平均価格は過去最高の880円/kgを記録した。2020年の水揚量は5,500トンに増加したことから、760円/kgとなった。2021年の1〜9月の累計水揚量は、前年同期比5割増の4,000トン、価格は前年同期から2割下げ660円/kgとなった。

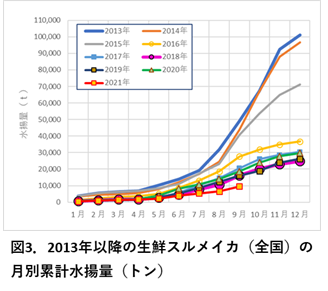

4.2013〜2021年の生鮮スルメイカの月別水揚量

主要港における生鮮スルメイカの2013〜2021年の月別累計水揚量(図3)は、2021年1〜9月が9,600トンで、年間水揚量で2000年以降最低であった2018年1〜9月累計の1万6千トンの6割に過ぎなかった。2021年は昨年の趨勢を考慮すると年間水揚量は約1万5千トンと予想され、過去最低値(2018年の2万5千トン)を大幅に下回る可能性が高い。

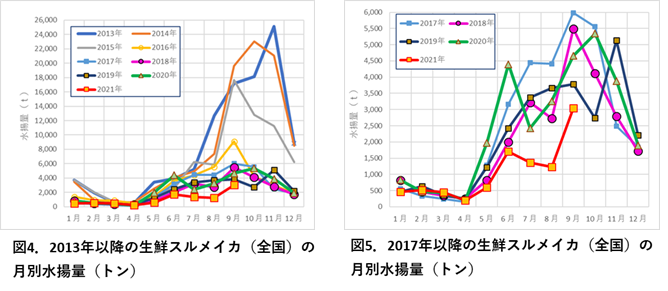

主要港における生鮮スルメイカの月別水揚量(図4、5)は、冬季発生系群の資源量が多かった2013〜2015年には、9〜11月に水揚量のピークがみられた。冬季発生系群の資源量の減少とともに、2016年9月に9,000トン、2017年9月に6,000トン、2018年9月に5,500トンと秋季のピークは年々小さくなった。

主要港における生鮮スルメイカの月別水揚量(図4、5)は、冬季発生系群の資源量が多かった2013〜2015年には、9〜11月に水揚量のピークがみられた。冬季発生系群の資源量の減少とともに、2016年9月に9,000トン、2017年9月に6,000トン、2018年9月に5,500トンと秋季のピークは年々小さくなった。

2020年は秋季発生系群がやや増加し、6月に4,500トンのピークがみられ、金沢等で小型いか釣りにより水揚げされた。2020年9〜11月にも冬季発生系群の漁獲が三陸の沖合底曳網等で多く、この時期にもピークがみられた。

2021年は、金沢港で6月に小型いか釣り主体に前年並みの1日当たり60〜100隻による水揚があり、2018年6月並みの約1,000トンのまとまった漁獲がみられたが、近年最多であった前年同月の約3,000トンを大きく下回った。能登半島以北の日本海各地でも、7月から徐々に操業が始まったものの、日本海全域で7月〜8月上旬に表面水温の平年差で3〜5℃高い状態が続き、小型いか釣り船の漁場となる沿岸を北上する群が少なく、新潟では前年の4割、山形〜北海道(日本海)では前年の2割の漁獲に留まった。特に能登半島以北の日本海北部で低調な漁況が目立ち、9月中でも30尾入サイズやバラ入等の小型サイズの割合が高く、成長・北上の遅れが目立った。

2021年は、金沢港で6月に小型いか釣り主体に前年並みの1日当たり60〜100隻による水揚があり、2018年6月並みの約1,000トンのまとまった漁獲がみられたが、近年最多であった前年同月の約3,000トンを大きく下回った。能登半島以北の日本海各地でも、7月から徐々に操業が始まったものの、日本海全域で7月〜8月上旬に表面水温の平年差で3〜5℃高い状態が続き、小型いか釣り船の漁場となる沿岸を北上する群が少なく、新潟では前年の4割、山形〜北海道(日本海)では前年の2割の漁獲に留まった。特に能登半島以北の日本海北部で低調な漁況が目立ち、9月中でも30尾入サイズやバラ入等の小型サイズの割合が高く、成長・北上の遅れが目立った。

一方、太平洋側では、花咲港で8月下旬に台風の通過による水温の低下により、高水温状態が解消され、小型いか釣りによるまとまった水揚量(今期累計340トン)がみられ、最盛期には70〜100隻/日が水揚げし活況を呈した。しかし、9月上旬には水揚量が減少した。羅臼港では8月末に釣りと定置網による漁獲が始まったが、9月でまとまったのは20日の74トンと21日の54トンのみで、それ以外の日は1日数トンの漁獲に留まった。

9月中に好調だったのは、7〜8月の休漁期間後の三陸の沖合底曳網(八戸・宮古・石巻等)のみで、八戸港では9月中に993トン(前年同月1,542トン)を水揚げした。八戸沖のまき網によるスルメイカ漁は8月末〜9月初頭に数日間操業し、86トンの漁獲のみで今期は終了した。八戸港の小型いか釣りは昼いか漁(8月514隻76トン、9月178隻13トン)から夜いか釣り(8月112隻38トン、9月167隻42トン)に操業を切り替えたが、全般的に低調だった。

石巻港の9月のスルメイカの水揚量は、底曳網が356トン、定置網が340kg、釣りが4kgであった。ヤリイカの沖合底曳網による漁獲量は9月中旬〜下旬前半には1日数トンであったが、9月後半は1日20トンと増加した。

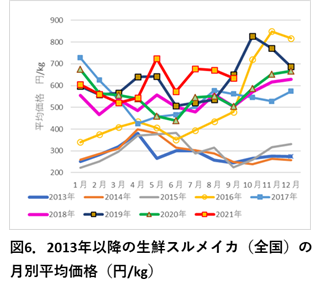

5.生鮮スルメイカの月別平均価格の推移

生鮮スルメイカの月別平均価格は、2021年5〜9月では、2013年以降で最も高く、650円/kg前後で高止まりした。9月は冷凍スルメイカの好漁や海外イカ(アルゼンチンやペルーイカ)の好漁もあり、一時的に価格をやや下げた(図6)。

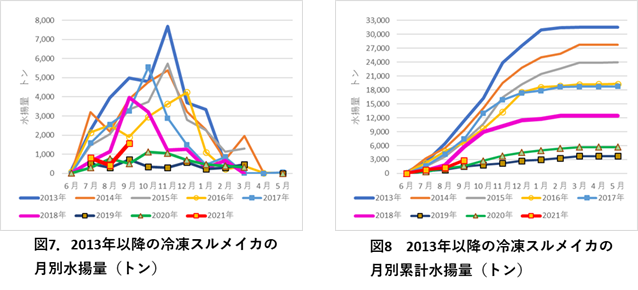

6.冷凍スルメイカの月別水揚げ状況

主要港における冷凍スルメイカの2021年の6〜9月の月別累計水揚量(図7、8)は2,800トンであった。2019年漁期(漁協の集計区分に合わせ6月〜翌年5月とした)の漁獲量は過去最低の2,800トンであったが、2020年漁期は5,700トンに増加した。2021年漁期は、アカイカの夏季漁が前年とは対照的に不漁であった。このため、アカイカ漁場から日本海のスルメイカ漁場に移動した船が多かったが、3〜4隻はアカイカ漁場に留まった。8〜9月の大和堆漁場で好漁(1日1隻当たり300箱、最高1,200箱)が続き、2021年漁期の漁獲量は2019年と2020年を上回る見通しである。

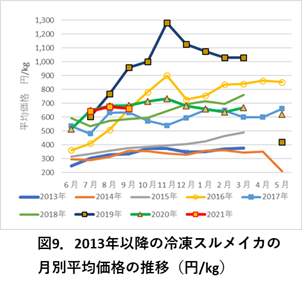

7.冷凍スルメイカの月別平均価格の推移

冷凍スルメイカの月別平均価格(図9)は、2019年漁期は1,000円/kgを超え、2019年11月には過去最高の1,300円/kg近くまで高騰した。現在は昨年同期並みのキロ600〜700円/kgで推移しており、生鮮物との価格差は小さくなっている。アルゼンチンマツイカやアメリカオオアカイカ等の海外イカが豊漁で、輸入量も増えていることもあり、今後、2016年漁期や2019年漁期の価格帯まで高騰することは考えづらい。

8.今後の動向等について

生鮮スルメイカ漁は、釣りでは青森太平洋側(下北半島)や道東の花咲沖の8月の昼イカ漁で一時的な好漁がみられたものの、高水温も影響し、全般的に低調であった。9月以降の生鮮スルメイカの漁獲の主体は三陸の沖合底曳網であった。9月は、一時的な好漁は見られたものの、資源量の減少が大きく影響し、昨年や一昨年の同時期ほどには獲れていない。今後は漁期終盤に入り、大幅な水揚量の増加は期待しづらい。

また、冷凍スルメイカも、2019年・2020年は上回るものの、生鮮物の減少分をカバーできるほどの漁獲はないと思われる。

2021年1〜9月の水揚量に、10〜12月分を前年の水揚量の割合で引き延ばし推定すると,今期(1〜12月)の生鮮・冷凍スルメイカの水揚量は、2000年以降最低の2万トンとなる。資源状態が回復するまで、当面、厳しい水揚げ状況が続くと思われる。