僩僺僢僋僗

椷榓3擭9寧偺奀嫷偵偮偄偰

崟挭堟

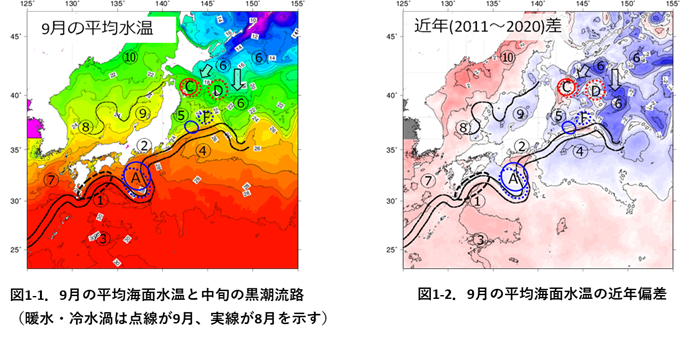

丒9寧傕戝幹峴棳楬偑宲懕偟丄1975擭偐傜5擭懕偄偨戝幹峴偵師偖挿婜偺戝幹峴偲側偭偰偄傞丅

丒崟挭棳楬偼丄嬨廈乣巐崙壂偱偼8寧傛傝傗傗棧娸偟乮恾1-嘆乯丄幹峴晹乮恾1-A乯偼傗傗惣偵堏摦偡傞偲偲傕偵撿壓偑恑傒丄嵟撿壓晹偼29乣30亱N偵払偟偨丅

丒幹峴晹偺惣恑偲偲傕偵丄幹峴杒忋晹偺孅嬋偑嫮傑傝丄墦廈撳乣孎栰撳偵抔悈偑攇媦偟丄奀柺悈壏偼嬤擭傛傝1亷慜屻崅傔偵側偭偨丅

丒崟挭棳幉晅嬤偺奀柺悈壏偼丄娭搶埲惣偼9寧忋乣拞弡偵岲揤偑懕偄偨偨傔28乣29亷偵徃壏偟丄嬤擭傛傝1亷庛崅傔偱偁偭偨丅堦曽丄娭搶壂乮恾1-嘋乯偼拞弡偺戜晽14崋偺捠夁傗慜慄偑掆懾偟偨塭嬁偱27亷戜偵崀壏偟偰丄嬤擭傛傝1亷慜屻掅傔偱偁偭偨丅

丒崟挭埲撿乮恾1-嘊乯傕岲揤偺塭嬁偱奀柺悈壏偑徃壏偟丄30亷戜傕傒傜傟丄嬤擭傛傝1亷慜屻崅傔偱偁偭偨丅

恊挭堟丒崿崌悈堟

丒8寧忋弡偵朳憤敿搰壂偱崟挭懕棳偺棳幉偲寢崌偟偨椻悈塓F偼崟挭懕棳偵傛傝棳偝傟偰壂崌乮恾1-F乯偵堏摦偟偨丅

丒椻悈塓F偺壂崌傊偺堏摦偲偲傕偵忢斨増娸傊偺抔悈攇媦偼夝徚偟丄忢斨増娸偺奀柺悈壏偼慜慄偺掆懾摍偺塭嬁偱嬤擭傛傝傗傗掅傔偱偁偭偨丅

丒堦曽丄椻悈塓F偺廃曈偱偼姫偒崬傑傟偨抔悈偑嬥壺嶳壂傑偱杒忋偟偰丄奀柺悈壏偼嬤擭傛傝傗傗崅傔偱偁偭偨丅

丒嶰棨杒晹壂偺抔悈塓C乮恾1-C乯偼掆懾偟丄捗寉抔棳宯悈偲堦懱壔偟偨丅

丒孃楬撿搶壂偱偼抔悈夠偼8寧偵徚柵偟偨偑丄撿偐傜偺抔悈偺挘傝弌偟偑惉挿偟丄怴偨側抔悈夠D乮恾1-D乯偑敪払偟偨丅

丒嶰棨乣摴搶壂乮恾1-嘐乯偺奀柺悈壏偼丄掅婥埑傗慜慄偺塭嬁偱丄嬤擭傛傝2亷慜屻掅傔偺忬懺偑峀斖埻偱宲懕偟偨丅偟偐偟丄恊挭柺愊偼丄暯擭乮1993乣2017擭乯傛傝彫偝偄忬懺偑宲懕偟偨丅

丒恊挭戞1暘巬偑41亱30亴N丒145亱E晅嬤傑偱屻戅偟丄戞2暘巬偼40亱N丒147乣148亱E晅嬤偵掆懾偟偨丅

搶僔僫奀

丒奀柺悈壏偼丄9寧拞弡偵戜晽14崋偺塭嬁偱崀壏偟偨偑丄岲揤偑懡偔丄壓弡偵偼杒晹偱徃壏偟偨奀堟傕偁傝丄慡斒偵嬤擭傛傝1亷慜屻崅傔偱偁偭偨丅

擔杮奀

丒懳攏抔棳偺庡棳楬乮恾1-嘒乯偼懡彮偺曄摦偼偁偭偨偑丄戝榓懲晅嬤傪捠傝丄擻搊敿搰壂偱幹峴偡傞宱楬偑宲懕偟偨丅

丒懳攏抔棳偺庡棳楬埲撿乮恾1-嘓乯偺奀柺悈壏偼丄8寧偺戜晽傗慜慄掆懾偺塭嬁偑巆傝丄9寧忋乣拞弡偼嬤擭傛傝傗傗掅傔偱偁偭偨偑壓弡偵偼夝徚偟偨丅

丒拞乣杒晹偼岲揤偑懕偒丄奀柺悈壏偼嬤擭傛傝侾乣2亷崅傔偺忬懺偑宲懕偟偨丅

戜晽捠夁偲孃楬撿搶壂抔悈夠偺敪払

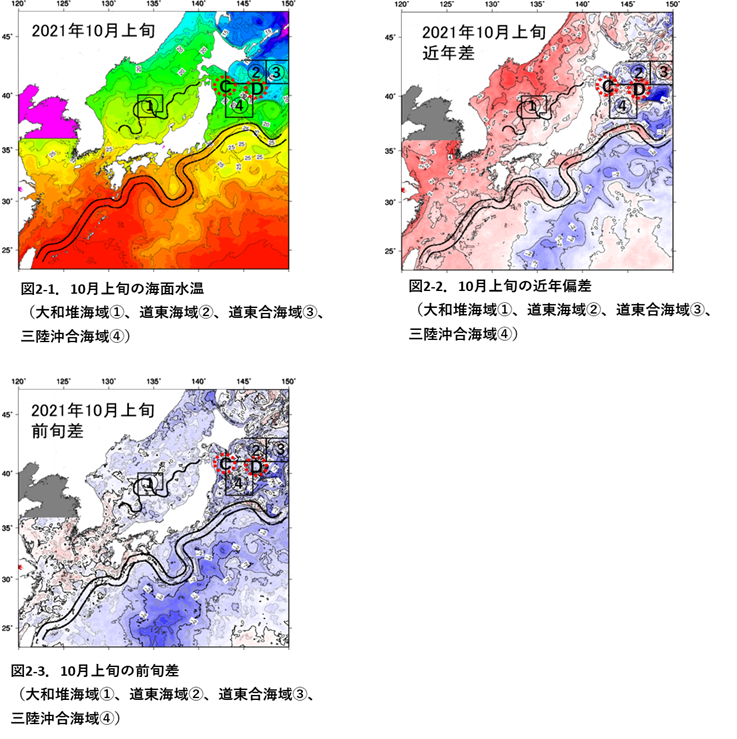

丒9寧拞弡偵戜晽14崋丄10寧弶傔偵戜晽16崋偑壂撽搶壂乣娭搶搶奀壂乣嶰棨乣摴搶壂傪捠夁偟偨丅

丒戜晽16崋偺捠夁偵傛偭偰杮廈撿曽傗摴搶乣嶰棨壂偺奀柺悈壏偼丄戜晽偺宱楬偵増偭偰9寧壓弡傛傝嵟戝偱栺4亷丄偍偍傓偹2乣3亷崀壏偟偨乮恾2-3乯丅偙偺寢壥丄嬤擭偲斾傋偰傕丄杮廈撿曽偱1乣2亷丄嶰棨乣摴搶壂偱2乣4亷掅傔偲側偭偨乮恾2-2乯丅

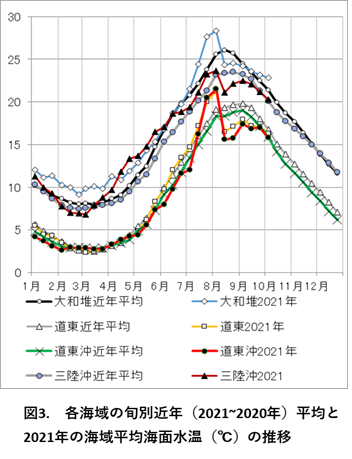

丒擔杮奀懁偼偙傟傜偺戜晽偺塭嬁偼側偔丄10寧忋弡尰嵼偺奀柺悈壏偼慡堟偱嬤擭傛傝崅傔乮恾2-2乯偱偁傞丅戝榓懲奀堟乮恾2-嘆乯偱偼10寧忋弡偵嬤擭傛傝栺1.5亷崅傔偲側偭偰偄傞乮恾3乯丅

丒摴搶奀堟乮恾2-嘇乯傗摴搶壂崌奀堟乮恾2-嘊乯偍傛傃嶰棨壂崌奀堟乮恾2-嘋乯偼丄戜晽傗慜慄偺塭嬁偑偁偭偨傕偺偺丄嶰棨杒晹偺抔悈夠C傗孃楬撿搶壂偱怴偨偵敪払拞偺抔悈夠D偺塭嬁偑偁傝丄暯嬒奀柺悈壏偼10寧忋弡尰嵼偵嬤擭暲偲側偭偰偄傞乮恾3乯丅

崱屻1儠寧掱搙偺奀柺悈壏偺悇堏梊應

丒嶰棨乣摴搶壂崌偼尰嵼偺偲偙傠嬤擭暲偱悇堏偟偰偄傞乮恾3乯丅偟偐偟戜晽偵傛傞崀壏偑偁偭偨傕偺偺丄9寧拞弡埲崀偺崀壏偺掱搙偼嬤擭暯嬒傛傝庛偔乮恾3乯丄孃楬撿搶壂抔悈夠D偑敪払拞偱偁傞偙偲傗愮搰楍搰杒搶壂廃曈偑嬤擭傛傝崅傔偱偁傞偙偲偐傜丄嬤擭暲乣1亷掱搙崅傔偱悇堏偡傞偲峫偊傜傟傞丅

丒擔杮奀傕丄10寧忋弡尰嵼偼慡堟偱嬤擭傛傝崅傔偱偁傞偙偲傗丄9寧拞弡埲崀偼崀壏偺掱搙偑嬤擭暯嬒傛傝庛偄偙偲偐傜丄1亷慜屻崅傔偱悇堏偡傞偲峫偊傜偊傜傟傞丅